全部藏品

探索1940個藏品

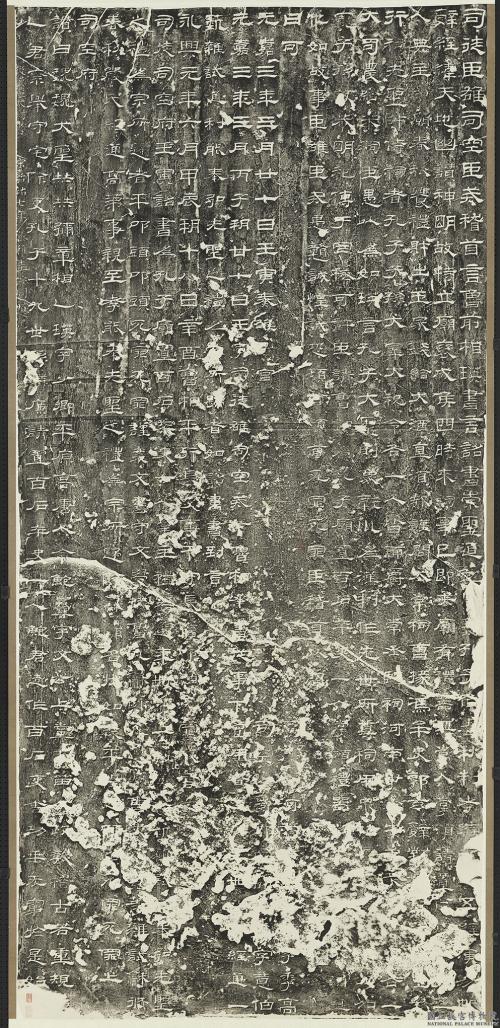

乙瑛碑

國立故宮博物院

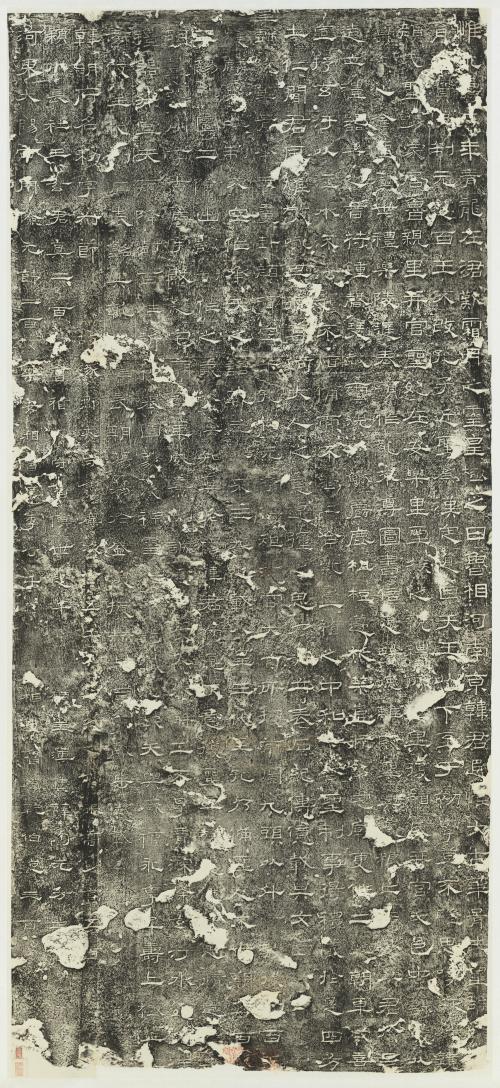

禮器碑

國立故宮博物院

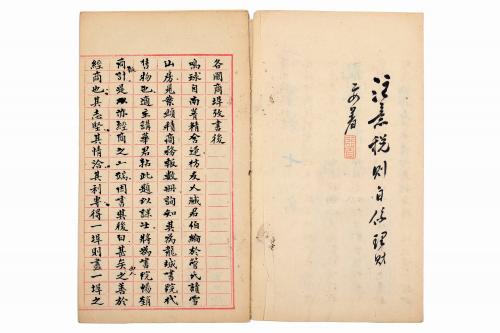

龍城書院致用精舍課卷

潘思源

色繪藤棚紋大盤

九州國立博物館

這件大盤描繪的是以雲狀花紋為背景,從竹架上垂下來的白色藤花隨著微風輕輕搖曳的圖案。 描繪雲形時,為了與盤子內側的下部進行區分,採用了染付輪廓線和淡彩描繪手法,而上部的白色底色則照原樣充分地加以運用。

觀音菩薩立像

九州國立博物館

日本自飛鳥時代起製作了許多佛像,得到了人們的信仰。其中對認為將眾生從疾病和災害等危難中拯救出來的觀音菩薩,特別是對十一面觀音的期待尤其大。為此,不同時代和地區都有受歡迎的觀音菩薩像和十一面觀音像。

雕刻唐津茶碗 銘 五葉

九州國立博物館

以旋制工藝製成的陶質碗,從底座旁開始水準旋起,腰部呈圓形,但基本上是垂直立起的。碗體上部微微向內收縮,口緣部稍稍打開直到口唇部。從碗體腹部到口緣部,從五個不同方向用力將碗扭彎,但雙手握住碗的側面時,彎曲的部分會很自然地合到手上。底座遒勁削出,作出了剛健的雙重底座。

奈良三彩壺

九州國立博物館

在日本,模仿唐三彩製作而成的首個三彩陶器就是這個奈良三彩陶器。胎土為略帶黃色的灰白色陶胎,燒制得比較堅硬。成體顯示,它是先用粘土條盤築成型,然後再進一步以旋制工藝整形,最後用刮刀將表面刮光製成的。容器的肩部較寬,下擺為縮窄的扁平球形,整體風格顯得落落大方。

地藏菩薩遊戲坐像

九州國立博物館

許多以朝鮮半島為創作之地的美術品傳入了以九州北部為代表的西日本。特別是在高麗時代的佛教美術中不乏優秀作品,朝鮮半島的佛教美術史的行間因日本傳入品而得以填補的情況並不少見。這裡介紹的本像也是直到近幾年在長崎對馬島內精心地呵護下傳下來的寶物,在講述朝鮮半島的佛像雕刻史上,是一個多次被介紹過的著名範例。

綠釉四足壺

九州國立博物館

該壺為猿投窯產的綠釉陶器,在短頸壺上裝有支腳的四足壺。呈現白色軟質陶胎,使用旋製成形工藝薄薄地旋制而成,器形端莊而整潔。壺的口部略微外翻,口沿部分較短。壺體作成球形,但壺體下半部分略有些變寬,為平底。

油滴天目

九州國立博物館

容器形狀為被稱為建盞的獨特的天目形。有一個口緣向內側塌陷的「甲魚口」。碗的腹部略微膨脹,收腰,底座矮而小,底座裡面被削得既淺又平。胎土為鐵分較多、雜質較少的灰黑色,被燒制得十分堅硬。釉子為漆黑色,粘乎乎地掛得很厚,腰身以下為露胎。

文琳茶葉罐 銘 薩摩文琳

九州國立博物館

採用旋制工藝製成,從平底的底部處開始在擴開的同時向上立起,中央處為罐體的最大直徑。罐形近似于寬鬆豐滿的球形。罐體上部慢慢收縮,做成蘋果狀外形。所謂的文琳就是來自於蘋果狀外形的命名。罐頸較細向上直立著,口緣部略微向外敞開,口唇部為圓形。底部留有左線切痕跡,腰部進行了細緻的削刨。

女神坐像

九州國立博物館

在佛教傳來以前就開始為人所信仰的日本固有的神明長期沒有來表現其形象的具體造型。到了八世紀以後,在佛像的影響下人們開始製作神像,從九世紀後半葉左右開始人們嘗試著對神像進行獨自的表現。這裡介紹的女神像,是日本確立神像獨自表現的十二世紀之作。

釋迦菩薩立像

九州國立博物館

這是一尊在頭巾上戴著寶冠,低頭凝視著前方的菩薩立像。菩薩舉到胸前的右手為施無畏印,左手貼在腰間。寶冠前面的人物好像手捧著彩綢(花環)跪著。菩薩佩戴著許多裝飾品,有耳飾、項鍊、胸飾、裝飾上臂和手腕用的臂釧、腕釧等。下半身裹著裙子,腳穿涼鞋,左腿(支腳)用力支撐著身體重量,右腿僅輕輕點在地上(遊腳)。

豎耳土器(低溫陶器)

東京國立博物館

清郎世寧畫十駿犬斑錦彪

國立故宮博物院

清 乾隆款 銅胎畫琺瑯石榴罐

國立故宮博物院

明陸治畫榴花小景 軸_局部

國立故宮博物院

清鄒一桂橅宋苑畫榴下雄雞 軸_局部

國立故宮博物院

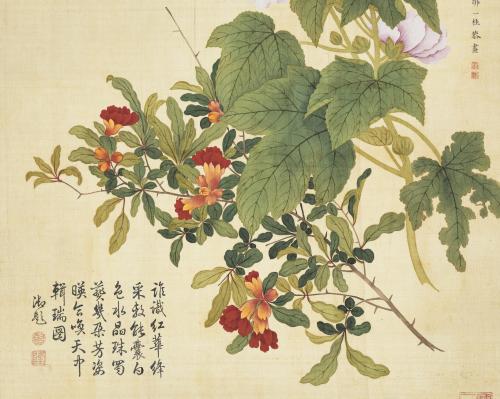

清鄒一桂蜀葵石榴 軸

國立故宮博物院

清 雍正 琺瑯彩瓷石榴黃鸝碗

國立故宮博物院

清 雍正 琺瑯彩瓷石榴花鳥碗

國立故宮博物院

清鄒一桂蜀葵石榴 軸_局部

國立故宮博物院

清周禧畫石榴 軸_局部

國立故宮博物院