全部藏品

探索105個藏品

tuktuk tamalun-2

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:此曲為非常簡短的一首歌謠,為快板樂曲,由於非常難搭配舞步,所以鮮少在部落內演唱,其中曲詞省略了「bahu」的部分,雖更為精簡,但仍具童趣與歡樂的情懷。

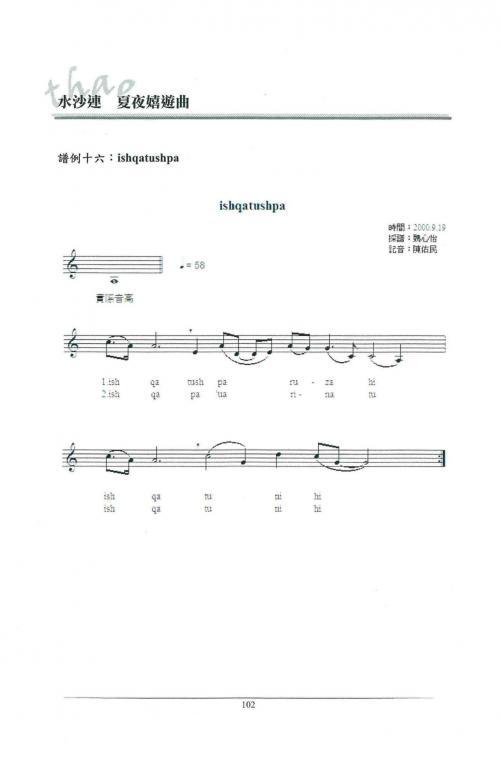

ishqatushpa

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:這是一首做獨木舟捕魚的歌,過去邵族人居於日月潭中央的lalu島上,聯外交通都給仰賴於獨木舟的運輸,過去,獨木舟亦是重要的禦敵工具,曲詞將邵族人的生活描寫得淋漓盡致。版本二:此曲為製作獨木舟捕魚之歌。

tuktuk tamalun-1

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:這是一首描寫公雞與母雞的歌謠,兩句歌詞不斷以應答輪唱方式,使兩群族人接續歌唱。由於這首曲子旋律與tipin tipin tapana相同,因此族人有時會把兩首樂曲連結在一塊演唱。版本二:此曲內容為刻畫公雞與母雞的生態。

tipin tipin tapana

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:此曲的旋律與tuktuk tamalun-1公雞母雞相同,所以常常這兩首樂曲會接續著演唱。版本二:此曲經常與描述公雞、母雞的慢板歌曲接續輪替演唱,有時它也可以單獨被歌唱。影片隸屬於邵族傳統祭典音樂,為遵守非在祭典時間不得演唱的禁忌制約,非於農曆八月年紀期間,不得有公開播放的行為。

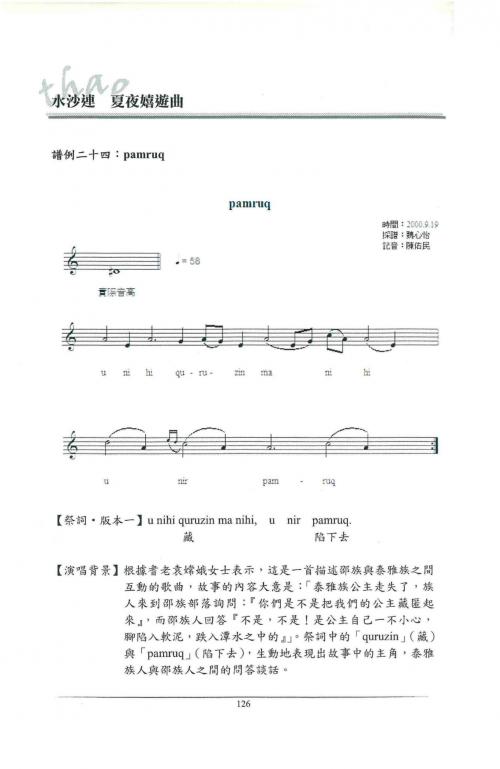

pamruq

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:根據耆老袁嫦娥女士表示,這是一首描述邵族與泰雅族之間互動的歌曲,故事的內容大意是:「泰雅族公主走失了,族人來到邵族部落詢問:「你們是不是把我們的公主藏匿起來」,而邵族人回答「不是,不是!是公主自己不小心,腳陷入軟泥,掉入潭水之中的」。

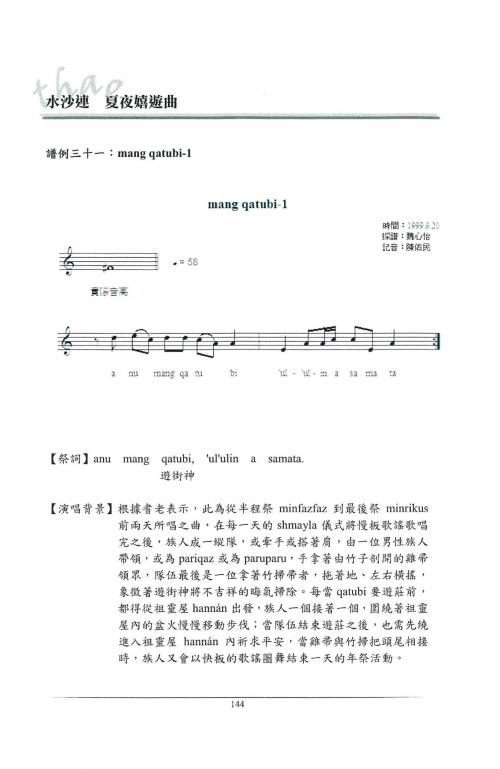

mang qatubi-1

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:根據耆老表示,此為半程祭minfazfaz到最後祭minrikus前兩天所唱之曲,在每一天的shmayla儀式將慢板歌謠歌唱完之後,族人成一縱隊,或牽手或搭著肩,由一位男性族人帶領,或為pariqaz或為paruparu,手拿著由竹子剖開的雞帚領眾,隊伍最後一位是一位拿著竹掃帚

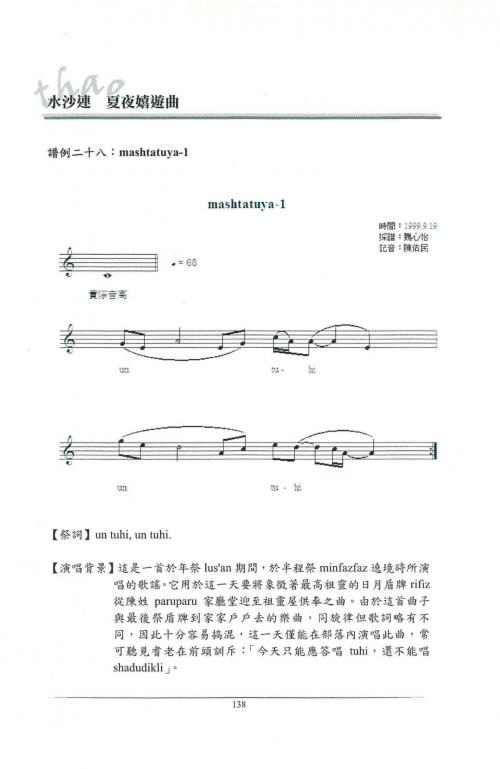

mashtatuya-1

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:這是一首於年祭lus'an期間,於半程祭minfazfaz遶境時所演唱的歌謠。它用於這一天要將象徵著最高祖靈的日月盾牌rifiz從陳姓paruparu家廳堂迎至祖靈屋供奉之曲。

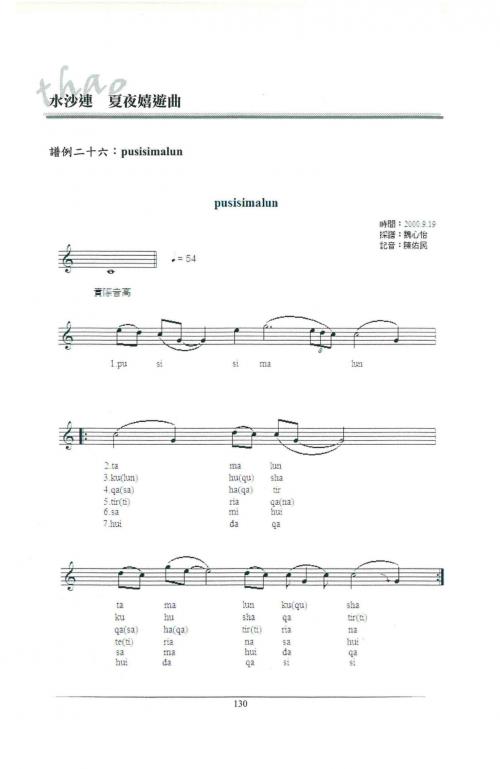

pusisimalun

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:這是一首十分傳統的邵族歌曲,由兩樂句組成,前句的核心在「高音 do-sol」,而後句的核心亦在四度下行音程「高音 do-sol」上,歌詞亦使用「頂真」法來舖陳,描述著山羊吃竹筍的情景。

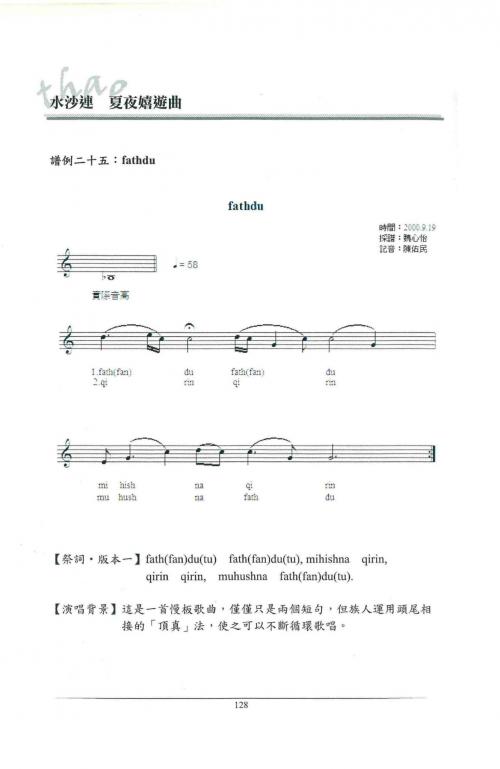

fathdu

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:這是一首慢板歌曲,僅僅只是兩個短句,但族人運用頭尾相接的「頂真」法,使之可以不斷循環歌唱。版本二:樂曲詞意不詳,族人表示fanru疑為一種草藥名,過去孩童身體不適,父母會上山採草藥來為小孩治病。此曲也使用頭尾相接的「頂真」法來演唱。

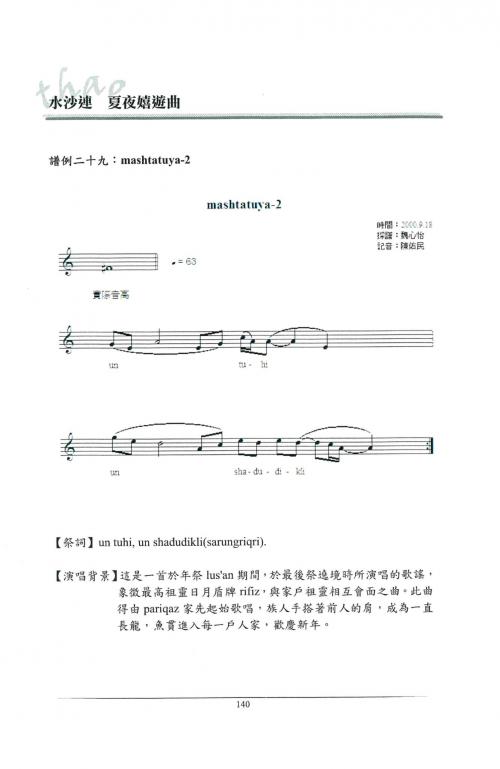

mashtatuya-2

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:這是一首於年祭lus'an期間,於最後祭遶境時所演唱的歌謠,象徵最高祖靈日月盾牌rifiz,與家戶祖靈相互會面之曲。此曲得由pariqaz家先起始歌唱,族人手搭著前人的肩,成為一直長龍,魚貫進入每一戶人家,歡慶新年。

humailan

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:這是一首從半程祭minfazfaz隔一天,遊街神「qatubi」要到全村落遊街掃除邪靈,高姓鑿齒祭司paruparu夫人在一旁準備好剖開雞帚和竹掃把讓大夥準備沿街把晦期掃出村莊。

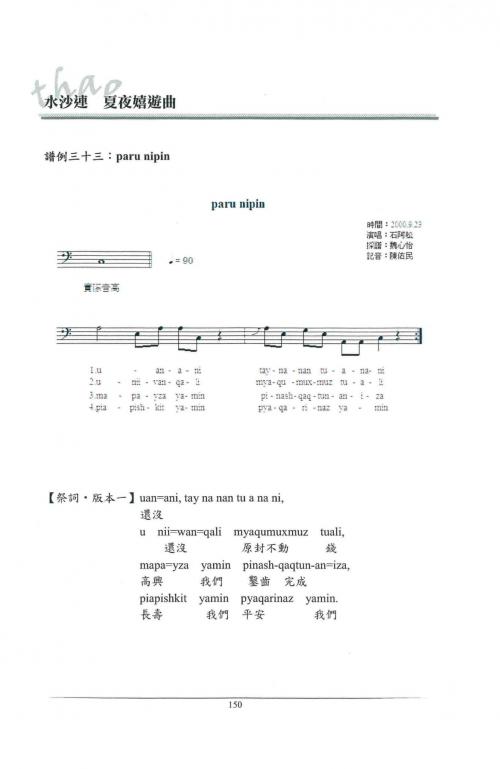

paru nipin

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:耆老石阿松先生表示,這是一首該年受到鑿齒孩童於祖靈屋hannán內所歌唱之曲。此曲並沒有配合舞步舞動身軀,族人通常於每日shmayla之後,靜坐在祖靈屋前,一邊跟著耆老練唱此曲。

mang qatubi-2

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:這是一首最後祭minrikus前一天最後一次雞帚與竹掃把遊莊所歌唱的曲子,曲詞的第二句通常即興地表現著qatubi(遊街神)即將回去的不捨之情。

inarishpa-2

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:這是與inarishpa-1同歌但不同旋律的一首樂曲,描述族人一同相邀、工作的歌曲。版本二:詞意不明,但表示邵人過去十分團結,只要有工作就會一起幫忙。

魚池鄉水社村邵族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首被稱為是「歡迎之歌」的杵歌,呂炳川認為是邵族的代表歌曲,日本音樂學者田邊尚雄在1922年來台調查的時候,竟已經採綠到了這首歌。通常這首歌會和杵音一起演唱。

諷刺

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

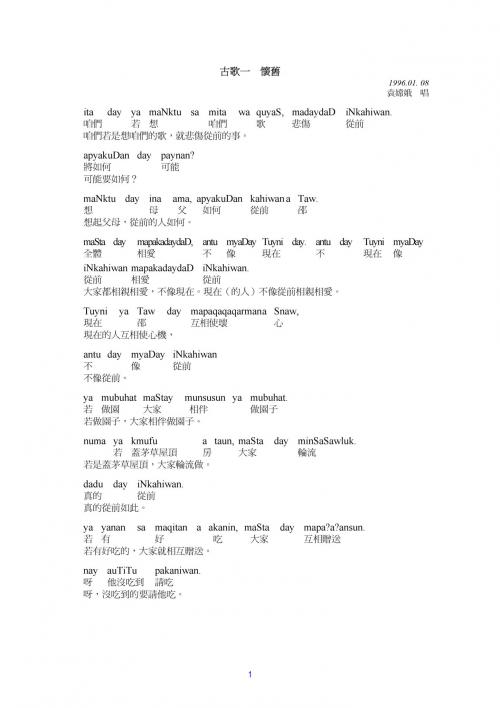

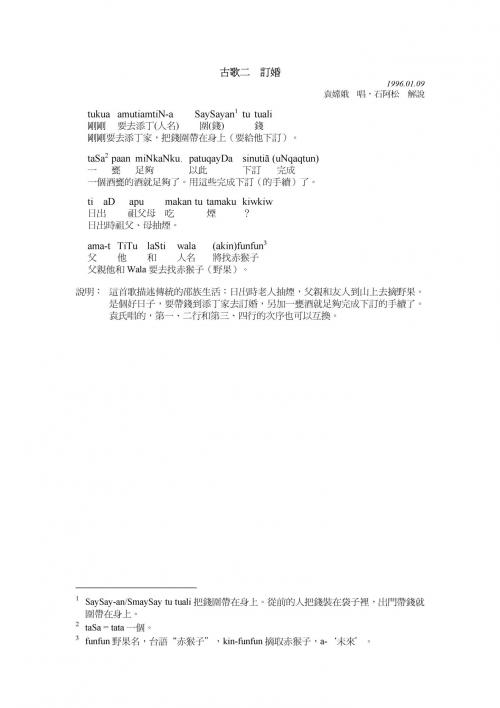

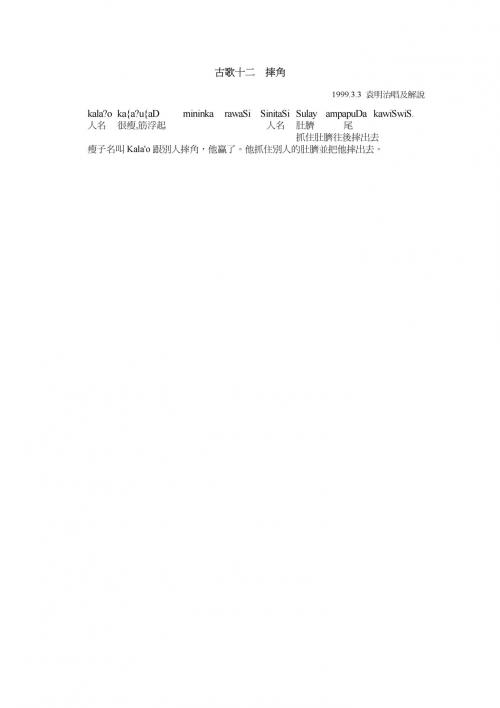

邵族傳統詞曲

這首名為arumiqan的“諷刺歌”,是一首四個動機所組成的曲調。從歌曲的音組織上來看,它並不是一首邵族歌謠的習慣音型與曲調語法,其動機卻與台灣客家歌謠當中的一首歌曲「十八摸」的前四個動機完全一樣。因此這首邵族歌謠,當時的創作背景是從何而來,是一個有趣的話題。

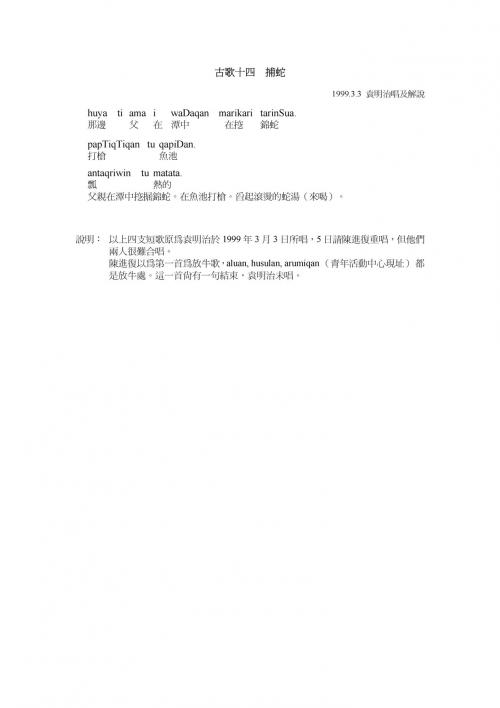

捕蛇

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

邵族傳統詞曲

捕蛇應是一首邵族童謠,但其曲調結構依如前一首一樣,其來源與布農族童謠之語法完全一樣,一點都無邵族非祭儀歌謠四度上下行的基礎語法,不過這或許又是邵族童謠的風格。

魚池鄉水社村邵族豐年祭歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌是邵族農曆八月初一豐年祭第一天所唱的歌,對於邵族而言,豐年祭就相當於他們的過年,是一年當中最重要的一個慶典。在祭典當中,開始是先由小孩出來唱歌,然後接著才由老人出來歌唱。