全部藏品

探索356個藏品

吉貝耍夜祭祭儀

臺南市政府原住民族事務委員會

Kabua Sua(吉貝耍聚落)位在臺南市東山區,於每年農曆9月4日深夜11點開始舉行夜祭,隔日農曆9月5日下午舉行「孝海祭」皆為祭拜其信仰中心「Alid(阿立母)」及緬懷祖先、並勉勵後人勿忘傳統。

卡那卡那富族服飾

臺南市札哈木會館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

【卡那卡那富族男子族服】

1.tikuru(上衣):

(1)正面:以外紅內藍,頸口繩可繫綁,腰內繩從外繞腰側後綁於腰背,讓衣服內裡外翻。

排灣族男子綴珠披巾

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

排灣族男子披巾各部落的族語稱法有所不同,以中排稱男子披巾為kuvar,有裝飾紋樣的披巾稱為ginauran,或稱kuvar ginauran繡有紋飾的披巾。本件以一塊長方形的淺藍色棉布製成之男子披肩,並用運用細小珠子、毛線(minamurukan)及鈕扣做裝飾。

卑南族女子胸兜

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

卑南族女子胸兜製作以黑色或白色底布為主,而本件文物為今日常見的胸兜樣式,除袋面有精美繡飾,也有對稱的帶狀繡紋從領口中心分別沿著兩旁布邊延伸向口袋的邊緣(王勁之、林娜鈴,2015)。穿戴方式係上二角綁帶往後繫於頸後,左、右二角綁帶往後相結。

噶瑪蘭族織布機

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

噶瑪蘭族完整的織布機組成包括:pawez(腰固定帶)、ngatipan(夾布軸)、nequs(梭杼)、beRina(打緯板)、Rusun(挑紗棒)、neka(順紗弓形棒)、lilizan(綜絖棒)、qesisan(經紗軸等)物件。

魯凱族男子頭飾

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

頭飾由一塊黑棉布作為底,並在帽上施以綴珠繡花,中央貼扁圓形大貝類,並將貝類中間挖小洞,以琉璃珠串線以固定,而貝類四周綁數顆山豬牙。頭飾會搭配各種裝飾性物件配戴,舉例來說:王族/貴族與部落耆老帽飾上皆有蝴蝶結的配飾,但以不同花色做識別,作為階級之分。此外,運用各種羽飾作為階級或戰功的象徵。

布農族男子無袖長衣

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

根據2022年3月3日谷秀紅老師從桿數與織紋的指認,本件文物應該是由南投縣豐丘部落田老師(谷秀紅老師的姑媽)製作完成。男子無袖長衣背部或兩肩以毛線運用鮮豔的色彩,織出複雜的織紋,大致而言會當作外出訪客,參加盛會的盛服;相較於平日居家、耕作的背心則以素白或兩側略施有色條紋的常服為主。

賽德克族服飾

札哈木樂舞集/臺南市政府原住民族事務委員會

完整的賽德克族女子服飾上半身內穿著長袖短版上衣,外有胸兜,下半身穿著片裙,並繫上腰帶,膝蓋下方有綁腿布,搭配飾品有耳飾、頸飾及腕飾。而男子服飾完整穿著,頭戴藤帽,上半身穿著長袖上衣,下半身只穿著遮襠布,隨身配刀、長毛菸草袋以及耳飾、頸飾、腕飾等,在平時,還會多加披肩。

卑南族附鈴腰飾

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

參加慶典或歡舞場合時,繫於腰背後臀之上的佩飾。正面圈在腰背,將綁帶往前繫於腰前,腰飾自然垂於臀部之上,走動或舞蹈時會發出悅耳的響聲。配戴的年齡階級為少年組的malatawan級、青年組的bansalang級,以及現代的少女以上女性皆可穿戴。

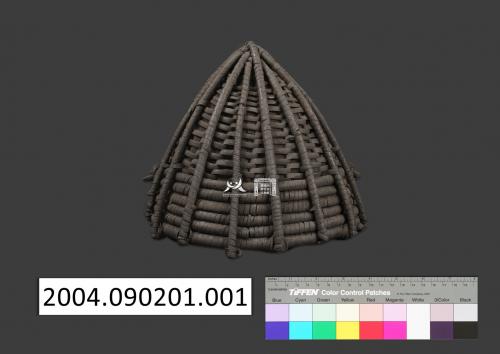

雅美族女子禮帽

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

雅美族女子禮帽,或稱椰鬚禮帽,亦稱為椰鬚禮笠或椰鬚笠,雅美語為tavaos a apiis no anyoi,外形類似漢人的斗笠,但為較扁平的圓錐狀。禮帽無綁帶,配戴時僅以頭套底座緊縛於頭部。為延長帽子之保存年限,達悟族藤竹類製品通常經過煙燻,因此禮帽呈黑褐色。

「府城原味衣衣情」-臺灣原住民族群服飾文化特展17族人物插畫

臺南市政府原住民族事務委員會

本次依據17個臺灣原住民族群服飾與配件進行繪畫創作,邀請的插畫家為「rong`s二次方」(張容容),從小在台東生活長大的孩子,所接觸到族群非常的多元,也因此熱愛原住民族的文化,並多次配合原住民相關單位進行創作,在本次展覽中也特別邀請她一起合作創作,希望以清新活潑風格插畫的方式,讓更多人知道臺灣原住民

阿美族祭祀壺

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

阿美族祭師舉行祭儀時所用之器物,不能做為一般性使用,在傳統習俗上,祭祀壺為個人使用之器物,當使用者過世時,會被當作陪葬物陪葬。文物上半部及下半部為圓錐形,中間為完整圓球體,左右兩側各有兩個突起並挖有圓洞推測為繫繩使用;中間部位刻有花紋,口及底部則無,口部有部分磨痕,推測為使用痕跡,狀態完整良好。

卑南族男子禮帽

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

卑南族男子約三十歲以上,結了婚、有孩子,是受族人尊敬的年齡級,稱為maidan。此級所穿的衣服,包括帽子、禮衣、綁腿,全部都是手織的布做的,顏色鮮豔漂亮,表示這些人的身份尊貴。而帽子「kabun」也是這個階級的男性才有穿戴的權力。

鄒族mayasvi迎神祭:修剪神樹

臺南市政府原住民族事務委員會

在達邦社整修神樹(赤榕/yono)時,數位與祭勇士爬上神樹(赤榕/yono)砍除枝葉,只留3個枝葉,1枝朝kuba、1枝面向汪家宗祠、1枝朝吳家。而在特富野社,將神樹修剪乾淨,也只留下3支樹枝,分別指向會所、汪氏家族,以及石家。

鄒族mayasvi 迎神祭:引kuba之火

臺南市政府原住民族事務委員會

在男子會所參與祭典的族人,盛裝完畢後,頭目訓勉參與祭典之族人,隨後由頭目帶領大家把會所之火帶出集會所外場中央,接著殺豬,修剪神樹,唱迎神曲迎接「戰神」族語羅馬拼音為i´afafeoi ,以及「司命神」 族語羅馬拼音為 p´osonfihi )),之後再進入會所內。

鄒族特富野社mayasvi:家祭

臺南市政府原住民族事務委員會

參與祭儀的男子,由頭目帶領到各氏族祭屋,象徵神賜予的力量與祝福延伸到各氏族,隊伍依進行路線會停留至高家稍作休息,在飲下高氏族備妥之小米酒後,才返回會所。如此家祭結束後,眾人於返回會所的路途中,需向祭祀人員(祭司)各取兩支五節芒,回到會所後,讓自己的舅舅為其做驅邪的動作。

陶藝家李文廣照片集

李文廣、臺南市政府原住民族事務委員會

現居高雄市那瑪夏區瑪雅部落的布農族陶藝家Haisul(海舒兒)/李文廣,曾在臺灣省保安警察總隊時,於臺南擔任銀行駐衛警察。當時想學習一技之長的心情,於是開始的接觸是木雕,但因居住的大樓環境不適合木屑四處飛揚,便決定轉為學習陶藝。

男子頭飾

臺南市札哈木會館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

現今臺灣原住民族群傳統服飾主要穿戴於祭儀、婚宴、慶功、表揚及交流等等正式場合。而拉阿魯哇族在傳統服飾上,男性的頭飾為sarapungu valaku(皮帽)前鑲有貝殼、帽頂則以縫有五根羽毛,其排列為左右各兩根老鷹羽毛,中間插有一根白色的帝雉尾巴羽毛。主要呈現於傳統祭典「聖貝祭」場合中完整穿載呈現。

雅美族男子藤帽

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

一般以椰子外果皮為襯冠所製作的藤帽,稱為niigarkan na sakop,其意為「精緻的帽子」。 此類型藤帽通常是參加械鬥或喪禮時所戴的藤帽,與一般工作時所戴的帽子沒有太大的差異,僅在使用材質上較一般材質粗、厚。

賽夏族女子無袖短衣

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

無袖短上衣為祭典時加穿在長衣之上的禮衣,樣式則大致可分為兩種:一為未加剪裁的方衣形式為早期的形制;近代受外來文影響,一為小圓領剪裁,並在領口、袖口鑲邊。