全部藏品

探索138個藏品

張榕珊 天文多媒體藝術

中央研究院天文及天文物理研究所

張榕珊 天文多媒體藝術

中央研究院天文及天文物理研究所

GLT計畫

中央研究院天文及天文物理研究所

天文學上最終極觀測標的之一為以相當於事件視界的角解析度來直接觀測到黑洞及其周遭。觀測,特別是對事件視界的成像極為重要,因為這對研究廣義相對論強場效應,黑洞邊緣吸積盤及外向流過程以及黑洞的自旋等都開啟了新的窗口。

中研院天文所參與EHT研究團隊

中央研究院天文及天文物理研究所

「事件視界望遠鏡合作計畫」(The EHT Collaboration)的347 位成員,其中包含53名中研院天文及天文物理研究所人員。

雙頭槍與漢堡

中央研究院天文及天文物理研究所

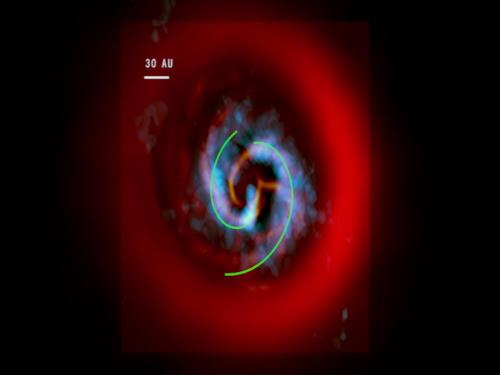

「扭結」更清楚確認行星正在何處形成

中央研究院天文及天文物理研究所

2017年時,中研院天文所湯雅雯助研究員在新生恆星御夫座AB星所在的稠密氣體塵埃盤中,首度窺見到顯著的旋臂特徵,認為那可能就是行星正在形成的位置。2020年,新生行星正在誕生中的(可能)直接證據,由歐南天文台「甚大望遠鏡」公佈,確認三年前的預測無誤,也更清晰呈現行星形成的細膩樣貌!

微旋臂 暗度陳倉?

中央研究院天文及天文物理研究所

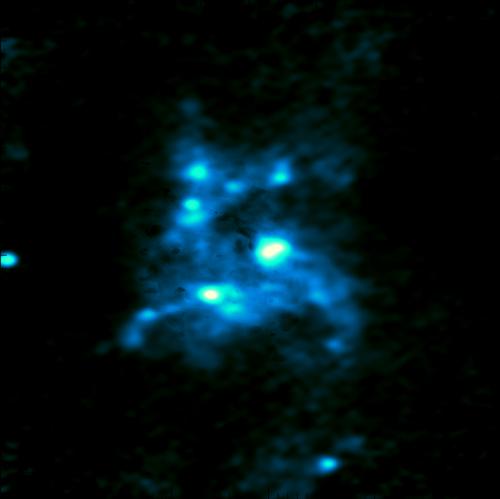

這張圖像在2015年發表時,是天文學上首次透過ALMA望遠鏡證實,在形成大質量恆星團的分子雲中心,埋藏著巨大有序結構。

「巨大」,指的是「環雙星盤」的旋臂特徵,有數光年長。

「有序」,不僅是大旋臂圍繞著兩個中心核,緻密的「微」旋臂也圍繞著大旋臂。

漢堡,啤酒,雙頭槍

中央研究院天文及天文物理研究所

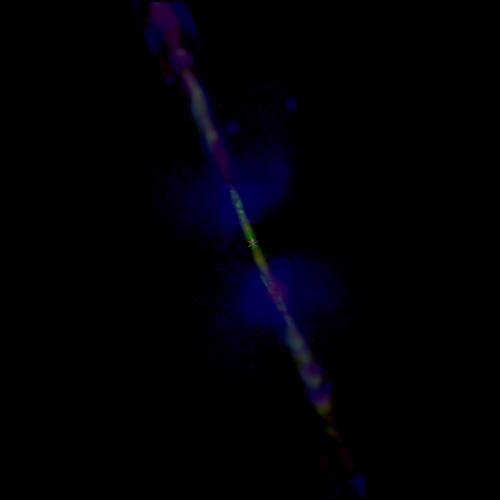

夜空中的獵戶座,是個最廣為人知的大星座。就在那獵戶座的方向,距離地球 1300光年的地方,有個恆星系統HH212,早年天文學家用望遠鏡所看到的它,外觀好像武俠小說18種兵器中的「雙頭槍」!但那其實是「噴流」。

噴流是來自哪裡呢?

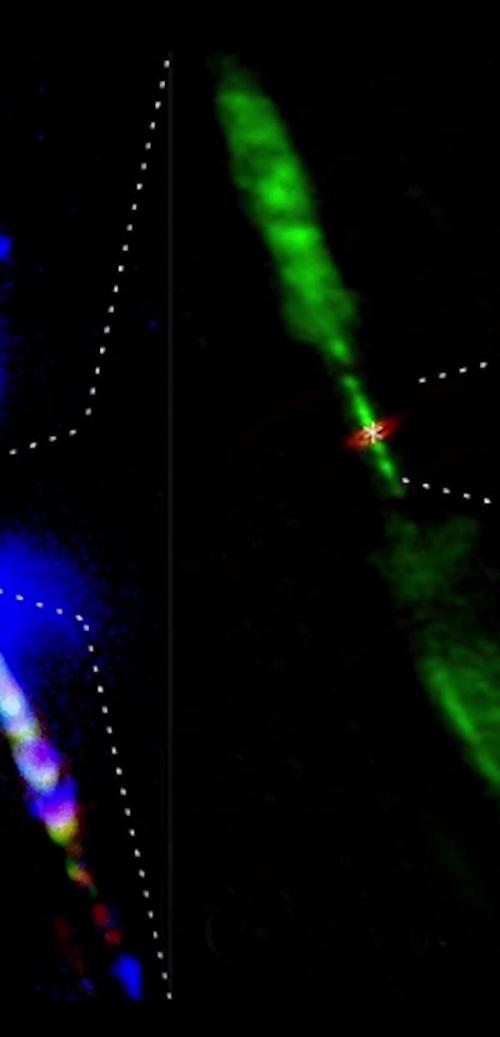

完美螺旋的分岔

中央研究院天文及天文物理研究所

飛馬座LL星,十多年前曾因一張完美螺旋照片大為知名。那是哈伯太空望遠鏡攝得的照片,LL星的周圍,出現著幾近完美的螺旋圖案,天體的美麗神秘,前所未見,引發多少聯想!

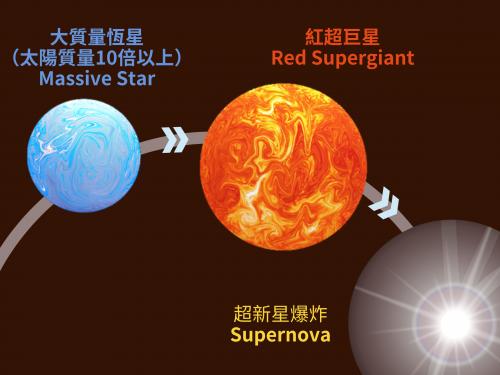

陳科榮宇宙爆炸小組研究成員

中央研究院天文及天文物理研究所

類太陽恆星演化

中央研究院天文及天文物理研究所

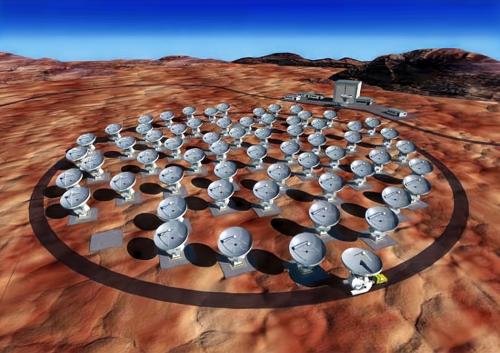

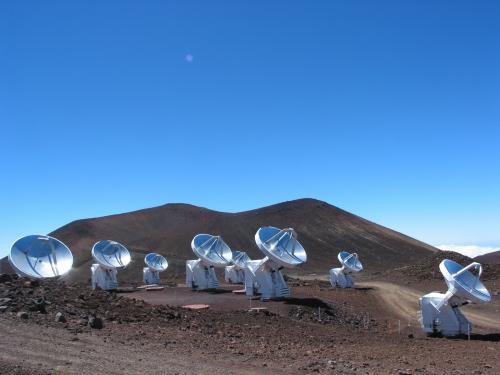

阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列計畫的概念圖

中央研究院天文及天文物理研究所

阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列計畫(ALMA)的概念圖,座落在在南美洲智利。由54個12米望遠鏡及12個7米望遠鏡組成。觀測影像可望比哈伯太空望遠鏡(HST)清晰 10 倍。

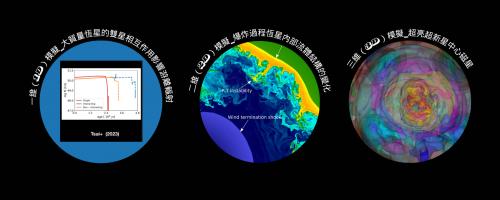

一維、二維、三維模擬超新星研究圖示

中央研究院天文及天文物理研究所

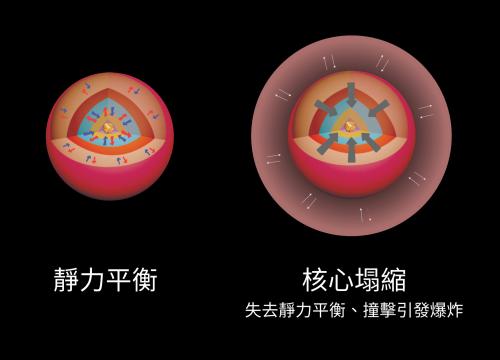

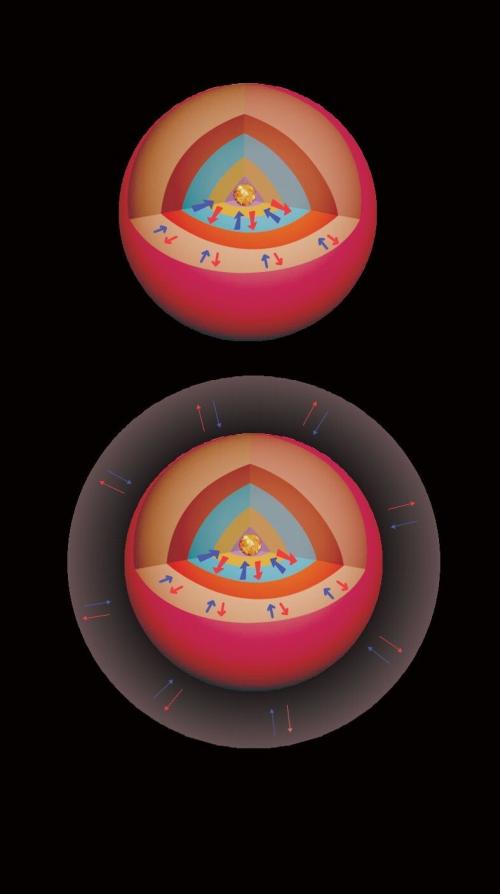

大質量恆星靜力平衡與核心塌縮示意圖

中央研究院天文及天文物理研究所

此為大質量恆星靜力平衡與核心塌縮機制示意圖。恆星穩定的狀態是由向內的重力與核反應的輻射能產生的向外壓力平衡,當其核融合燃料用盡時,核心因重力塌縮,物質撞擊充滿鐵的核心產生巨大能量,導致全面的爆炸。

BIMA毫米波干涉陣列

中央研究院天文及天文物理研究所

柏克萊-伊利諾-馬里蘭聯合陣列望遠鏡(BIMA)為最早期的毫米波干涉陣列之一。是我國天文學界「以設備製作換取前沿望遠鏡觀測時間」的第一例,是重要里程碑。