全部藏品

探索13912個藏品

阿美族里漏部落成巫上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

捐贈者姜勤珠女士為里漏部落人,善於製作傳統服飾,本館薦購里漏部落之男子成年禮、女子及巫師之新製服飾三套,亦為姜女士所製作。

披肩

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此件披肩亦可視為肩飾,魯凱族的各種裝飾大致可分為頭飾、耳飾、肩飾、手飾、腰飾及腳飾等,除了增加美感之外,也和服飾一樣須配合身分地位來配戴。階級地位表現於配飾、衣服圖案及材料;成就地位則表現於頭飾及衣服圖案。圖案中以百合花飾最為特殊,代表了貞潔(女)及善於狩獵的勇士(男)。

貯穀籃

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Bahu 貯存小米的藤籃,此件的特點在於籃內另外再編織的一圈收口,這是較為少見的藤編。由形製來看,與過去婦女背負物品的藤籃(kiri)非常相似。為了使藤器更加耐用,族人都會採取煙燻的方式,讓燃燒的灰質、油質附著於藤器上,經過長期的煙燻與使用,便呈現出深褐色又具有微微的光澤。

腿飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

男性飾品歲時祭儀(跳舞時配帶)。此物件為多色琉璃珠、貝珠、銅鈕、銅鈴、苧麻所組成。主要做為腿布的裝飾。

(以上說明武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 336):

無袖長 上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Lukus Tuyuq

為男性之盛裝,平時不隨意穿著,於歲時祭儀、特別於新年祭Smatu/Smyatu時才穿著。

(以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 317-318):

珠裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Tawaq(女性裙片)。

此件珠裙是由上萬顆貝珠,再加上藍色琉璃珠,穿縫於苧麻織成的布料上,做工精湛,令人嘆為觀止。

(以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 323):

束髮珠串

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Pga (女性飾品) 。此物件是由大量的貝珠、黑色與藍色的琉璃珠,透過苧麻細線串接而成。

以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。

《南澳的泰雅人》(1964: 332):

苧麻肩揹帶 (附弓箭型織具)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

Wakin(肩揹帶、腰帶) 常用於男用的揹籃(雙肩揹帶)或是婦女的織布機(腰部固定支撐),使用苧麻線編成。本藏品的製作者WilangMawi先生採用的是家屋後方自種的苧麻,從照顧苧麻田開始,歷經採收、刮麻、搓麻繩等階段,累積一定質量的苧麻繩後,再同樣以自製的傳統弓箭編器編織而成。

耳璫

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

飾物。泰雅語:Mayung papak(男用耳飾)男性飾品。本物件是為耳飾之用。本物件主要包含貝殼、苧麻。其中中之一的苧麻繩是經過編織後,再繫於貝飾的短柱上。

以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。

扇形耳璫

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Piku(耳飾)(女性飾品)此物件包含貝殼、藍色琉璃珠、銅鈕、銅片、苧麻。做工極細緻,主要做為耳飾。

以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。

《南澳的泰雅人》(1964: 332):

肚兜

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:

1.賽考列克:Nabus pila

2.澤奧利:Biyax Pila

胸兜是泰雅族人服飾的一部分,男女皆有,此件為男性用。

此件以塑料鈕釦做為裝飾,應該是用來替代貝殼,此外,綁帶也是使用細緻的編織帶製成。

賽夏族矮人祭肩旗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏族矮人祭肩旗(祭帽) kilakil是矮人祭Pasta’ay連續三晚到天明的歌舞祭場中十分醒目的標誌。

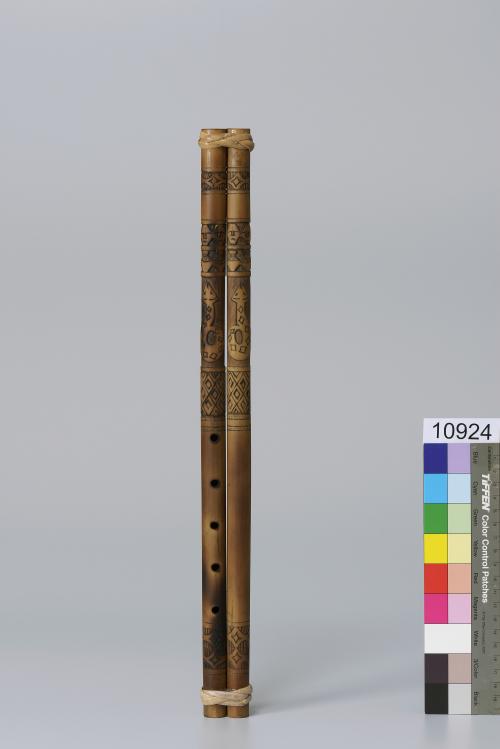

排灣族雙管口笛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

排灣族雙管口笛(paringed)存在於北排灣的Raval系統村落。雙管口笛的吹奏者原居住於三地門鄉大社村、德文村、賽嘉村。這個系統雙管口笛和單管口笛都稱為paringed,可是吹奏者的最大目標都是雙管口笛,認為比較有韻味。雙管口笛的竹管比較細,一管有五個指孔,另一管無孔,吹口有木塞。

布

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此件織品使用傳統織作Lukus的技法,緯挑、夾織出『三民主義』等字樣,從織品上可看見當代政經環境對織布文化的影響與變遷。 (以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。

男用長上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Lukus Tuyuq (男性無袖長衣)

為男性之盛裝,平時不隨意穿著,於歲時祭儀、特別於新年祭Smatu/ Smyatu時才穿著。

(以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 317-318):

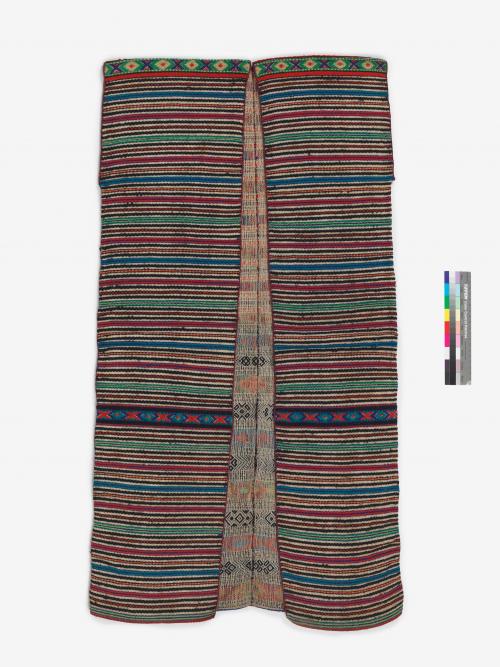

披肩(毛貨)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Toyax(女性披風)。也可做女性裙片。

(以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 323-324, 400):

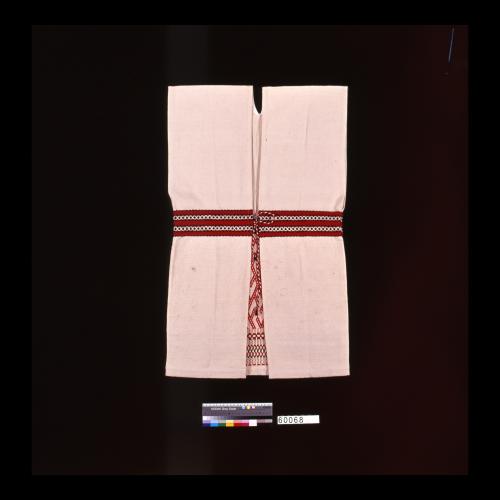

無袖長上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

長衣是賽夏族傳統長服中最基本的類型。早期的形式以無領、無袖為其特色,由未加任何剪裁的二片織布左右併合,直接縫製而成的方衣式長衣;無論男、女都穿著相同式樣。過去,賽夏族人日常工作時穿著麻布原色或素色的長衣;祭典時,則穿色彩鮮艷、紋樣華麗的長衣。

無袖長上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

長衣是賽夏族傳統長服中最基本的類型。早期的形式以無領、無袖為其特色,由未加任何剪裁的二片織布左右併合,直接縫製而成的方衣式長衣;無論男、女都穿著相同式樣。過去,賽夏族人日常工作時穿著麻布原色或素色的長衣;祭典時,則穿色彩鮮艷、紋樣華麗的長衣。

短上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

無袖短上衣為祭典時加穿在長衣之上的禮衣,無領、無袖,與漢人背心的形式和穿法類似,因此也稱之為「背心」。樣式則大致可分為兩種:一為未加剪裁的方衣形式,一為小圓領剪裁,並在領口、袖口鑲邊;前者形式多見於早期。

短上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

無袖短上衣為祭典時加穿在長衣之上的禮衣,無領、無袖,與漢人背心的形式和穿法類似,因此也稱之為「背心」。樣式則大致可分為兩種:一為未加剪裁的方衣形式,一為小圓領剪裁,並在領口、袖口鑲邊;前者形式多見於早期。

男子披肩

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

卑南族以十字繡法裝飾在黑棉布上最為普遍,相當大部分為幾何圖形,最常見的是花草、菱形、三角以及四方紋等,而人形舞蹈紋則是卑南族特有的圖案,顏色以紅、白、紫色為主。

香蕉絲製有袖上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

香蕉絲編織分布相當具區域性,從沖繩、台灣、菲律賓、印尼到太平洋諸島,而目前台灣僅存噶瑪蘭族仍保存此傳統技藝,因此相當重要,具特殊性與代表性。九年代隨著其族群正名運動,蕉絲織布變成其文化復振與創新經濟的主軸。族人就地取材,自香蕉樹的莖幹部份去肉皮,抽絲曬乾編製成布,再製成背袋和衣物。

珠長衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語

1.賽考列克:Lukus Kaha

2.澤奧利:Lukus Aha

此衣為男性之盛裝,南澳泰雅人有時將此貝珠衣做為男女結婚之聘禮。貝珠長衣是泰雅族的盛裝,主要是由苧麻與貝珠結合而成。由於使用大量的貝珠,因此重量相當重。如何製做貝珠長衣的技法,目前尚未完全解答。

阿美族里漏部落成巫裙子

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

捐贈者姜勤珠女士為里漏部落人,善於製作傳統服飾,本館薦購里漏部落之男子成年禮、女子及巫師之新製服飾三套,亦為姜女士所製作。