全部藏品

探索583個藏品

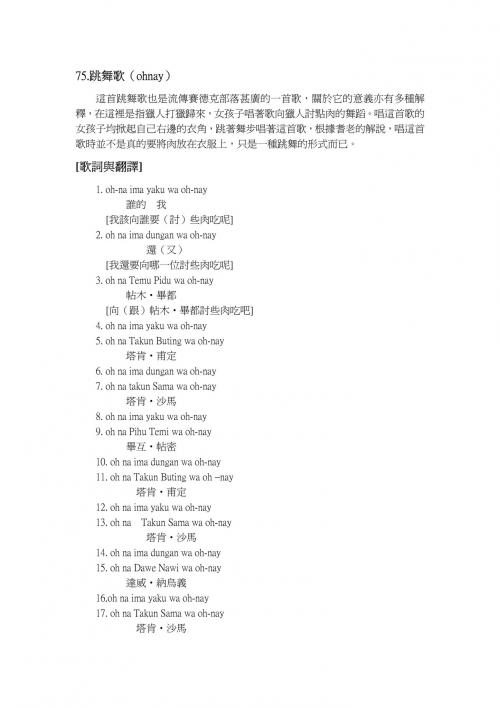

跳舞歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

南投縣仁愛鄉南豐村賽德克族傳統詞曲

這首跳舞歌也是流傳賽德克部落甚廣的一首歌,關於它的意義亦有多種解釋,在這裡是指獵人打獵歸來,女孩子唱著歌向獵人討點肉的舞蹈。唱這首歌的女孩子均掀起自己右邊的衣角,跳著舞步唱著這首歌,根據耆老的解說,唱這首歌時並不是真的要將肉放在衣服上,只是一種跳舞的形式而已。

我喜歡誰(一)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

南投縣仁愛鄉南豐村賽德克族傳統詞曲

賽德克族的歌謠中,男女之間的情愛一直是焦點之一,由於在賽德克族的gaya中,男女間的接觸是被嚴格規範的,因此在愛情的表達上,就常常透過歌謠或口簧琴來傳達愛意,這首歌便是一個例子。

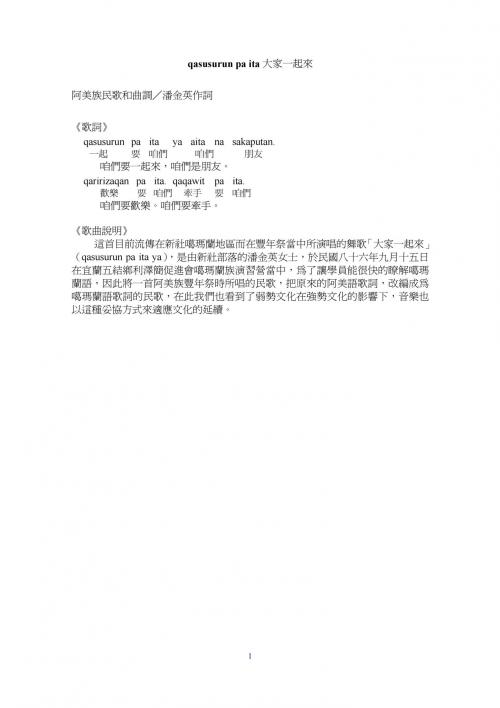

大家一起來

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首目前流傳在新社噶瑪蘭地區而在豐年祭當中所演唱的舞歌「大家一起來」(qasusurun pa ita ya),是由新社部落的潘金英女士,於民國八十六年九月十五日在宜蘭五結鄉利澤簡促進會噶瑪蘭族演習營當中,為了讓學員能很快的瞭解噶瑪蘭語,因此將一首阿美族豐年祭時所唱的民歌,把原來的阿美語歌詞,改編成

祖先的部落-尋根

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首尋根(damu na baqi)的曲調,原是一首流傳於光復太巴塱地區,歌詞完全無意義的母音來唱的阿美族民歌(naluwanaiya naiyahohaiyan),後來在民國75年,花蓮的新社噶瑪蘭人第一次回原居地(宜蘭)參加「噶瑪蘭人尋根」活動時,偕萬來就以這首新社噶瑪蘭族人都能朗朗上口的阿美族

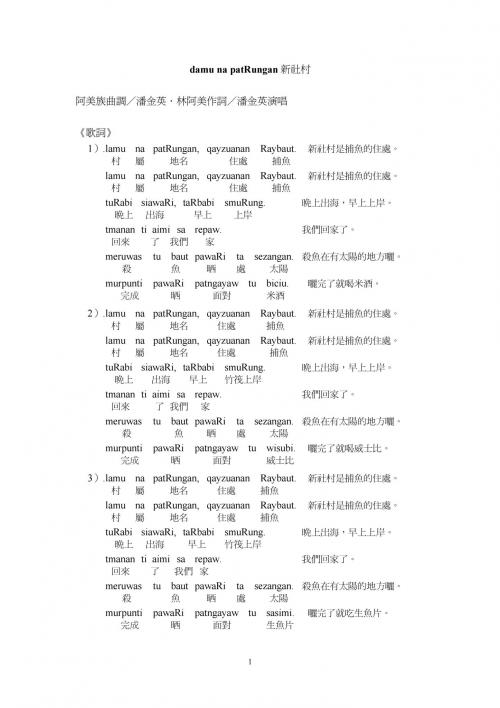

新社村

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首新社村(damu na patRungan),曲調原來是花蓮光復太巴塱阿美族人的民歌「太巴塱這地方」(Niialon no Taibalon),原歌詞也是在歌頌阿美族人居住的太巴塱地區,後來就由新社的噶瑪蘭人潘金英及林阿美,再加以改成噶瑪蘭語,而變更成新社村(damu na patRungan)

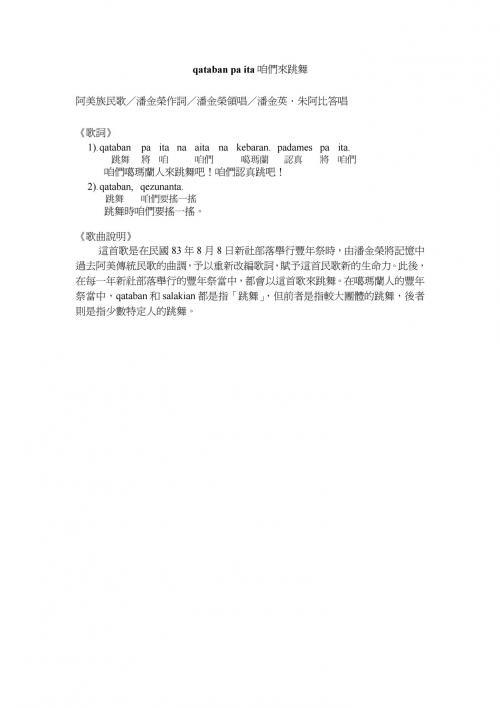

咱們來跳舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌是在民國83年8月8日新社部落舉行豐年祭時,由潘金榮將記憶中過去阿美傳統民歌的曲調,予以重新改編歌詞,賦予這首民歌新的生命力。此後,在每一年新社部落舉行的豐年祭當中,都會以這首歌來跳舞。

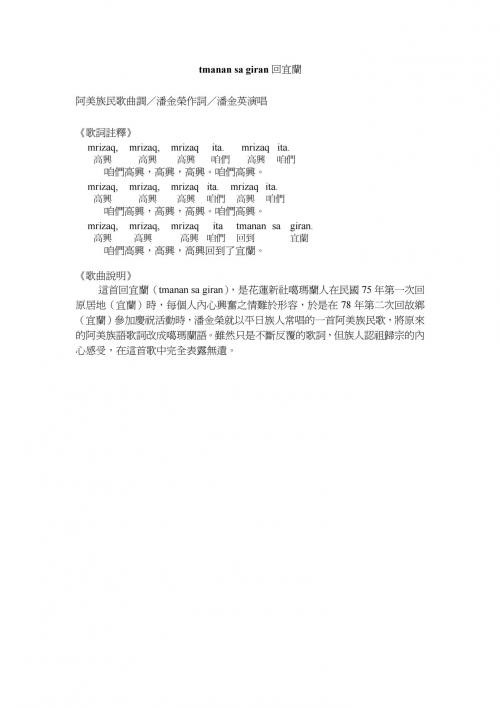

回宜蘭

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首回宜蘭(tmanan sa giran),是花蓮新社噶瑪蘭人在民國75年第一次回原居地(宜蘭)時,每個人內心興奮之情難於形容,於是在78年第二次回故鄉(宜蘭)參加慶祝活動時,潘金榮就以平日族人常唱的一首阿美族民歌,將原來的阿美族語歌詞改成噶瑪蘭語。

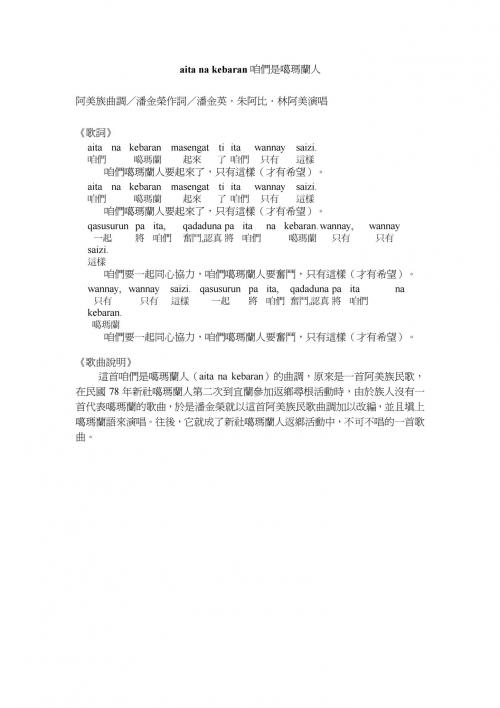

咱們是噶瑪蘭人

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首咱們是噶瑪蘭人(aita na kebaran)的曲調,原來是一首阿美族民歌,在民國78年新社噶瑪蘭人第二次到宜蘭參加返鄉尋根活動時,由於族人沒有一首代表噶瑪蘭的歌曲,於是潘金榮就以這首阿美族民歌曲調加以改編,並且填上噶瑪蘭語來演唱。往後,它就成了新社噶瑪蘭人返鄉活動中,不可不唱的一首歌曲。

一支雨傘移林林

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

台南縣甲仙鄉小林村西拉雅族傳統詞曲

這是一首原流傳在高屏一帶的閩南民歌,稱之為「無字曲仔」,傳入鄰近的小林平埔族聚落之後,其演唱風格已完全平埔族化,很可惜吳口娘只唱了四句。事實上這首曲子可以由對答的方式來作一應一答的對唱。