全部藏品

探索172個藏品

新莽大泉五十銅範

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《新莽大泉五十銅範》(館藏編號08212),館藏編號08211與08212各為新莽「大泉五十」錢幣的背範及正範,兩號共為一組,此件為正範,幣面陰刻內外廓,內廓外為「大泉五十」篆書對讀反文。

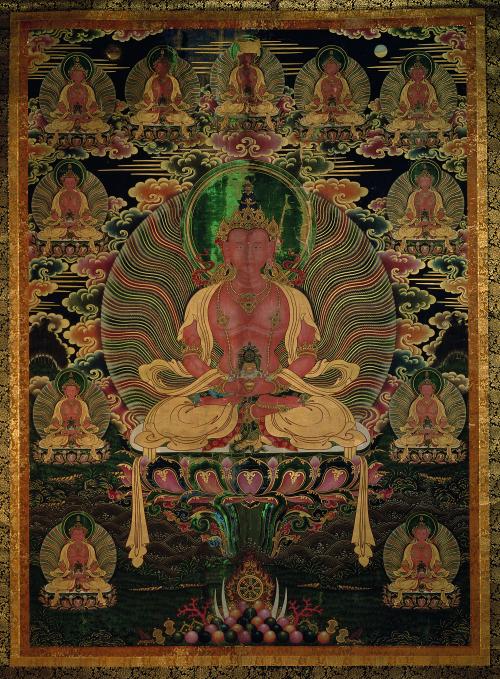

無量壽佛大藏畫

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《無量壽佛大藏畫》(館藏編號06911),館藏編號06911、06912為一對大藏畫,主尊皆為無量壽佛,雙手結禪定印,結跏趺坐於蓮花座上,頭戴立葉寶冠,身披黃色衲衣,飾以瓔珞,有綠色頭光,背後還有多彩波狀身光,外圍有祥雲圍繞,且畫作四周環繞著反覆出現的主尊。

珩(璜)

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《珩(璜)》(典藏編號h0000247),青白玉質,器呈弧型片狀,兩面均為雙線陰刻的簡化雙龍紋,兩端均為龍首,各有一圓穿,身飾卷雲紋,二尖尾相接,是典型西周玉器紋飾,器身兩端有斜入的倒V形長穿孔,不僅鑽孔技術高超,也反映出此件可能在春秋時代改變佩戴方式,而留下此舊玉改制痕跡。

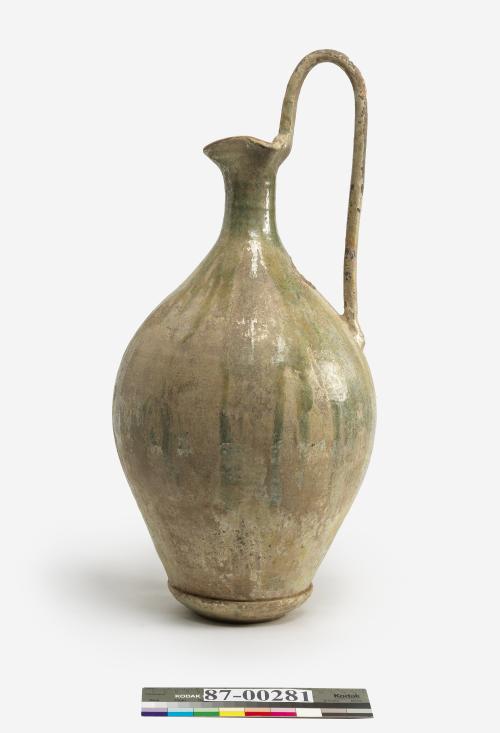

綠釉水注

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《綠釉水注》(館藏編號87-00281),小口、細長頸、削肩、鼓腹、下腹漸收至足部,足部狀似圓盤,器底內凹、未施釉,曲柄高聳,從器口至肩部形成彎曲狀,柄部方向的內側瓶身有一大圓孔。全器施綠釉,多處已脫落,釉彩光澤呈現獨特美感。

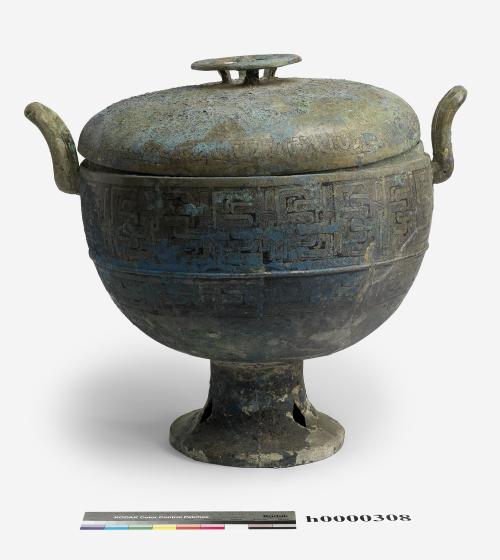

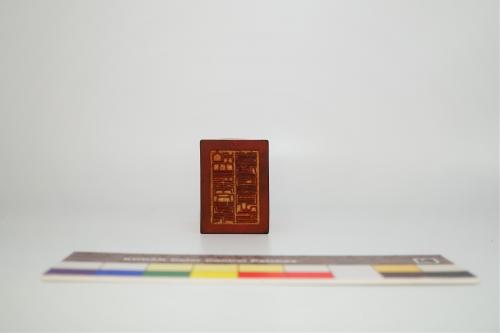

填漆蟠螭紋蓋豆

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《填漆蟠螭紋蓋豆》(館藏編號h0000308),豆是盛食器。此件有蓋,與器身以子母口扣合,雙立耳、深腹、高圈足。器蓋上有六柱圓環形捉手,腹間有凸弦紋一道,圈足外撇處有孔,捉手、蓋面、器面均飾帶狀蟠螭紋.部分紋飾。

鸞紋戈

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《鸞紋戈》(館藏編號h0000374),此件戈頭結構有援、內及闌,「援」為長形鋒刃,前刃弧尖,「內」為接柄者,上有圓形穿,後端彎曲並飾有深凹鸞形紋,「闌」在援和內之間,呈一字形便於綁縛。

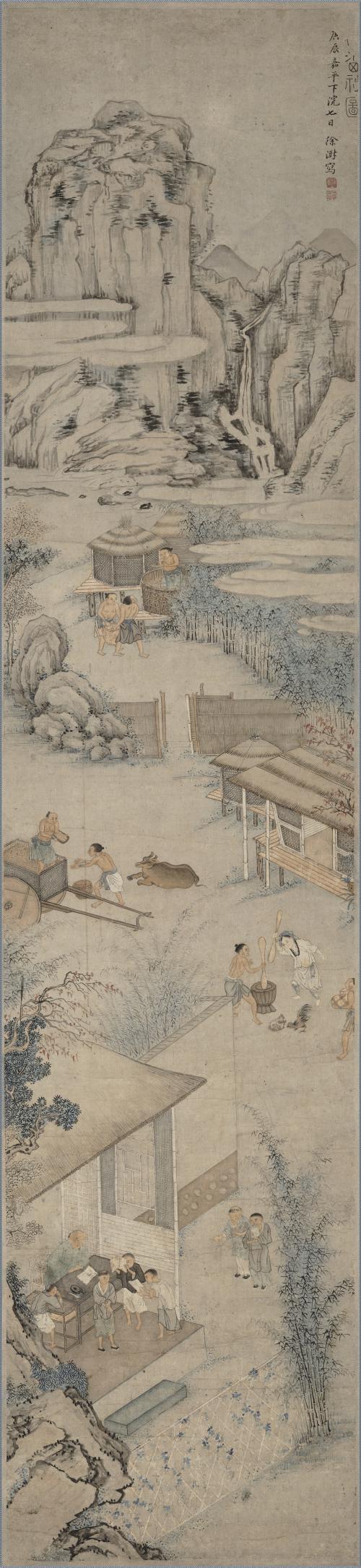

徐澍《臺灣番社圖》:賽戲、猱採、鼻簫

國立臺灣博物館

徐澍於乾隆年間來臺遊歷,觀察各番社風土人情,並參考其他數帖早期相關圖繪,作此四軸采風圖,製成年份約為清嘉慶25年(1820)。臺灣總督府博物館時期入藏,民國34年由臺灣省立博物館接收,一直典藏至今。

徐澍《臺灣番社圖》:乘屋、織布

國立臺灣博物館

徐澍於乾隆年間來臺遊歷,觀察各番社風土人情,並參考其他數帖早期相關圖繪,作此四軸采風圖,製成年份約為清嘉慶25年(1820)。臺灣總督府博物館時期入藏,民國34年由臺灣省立博物館接收,一直典藏至今。

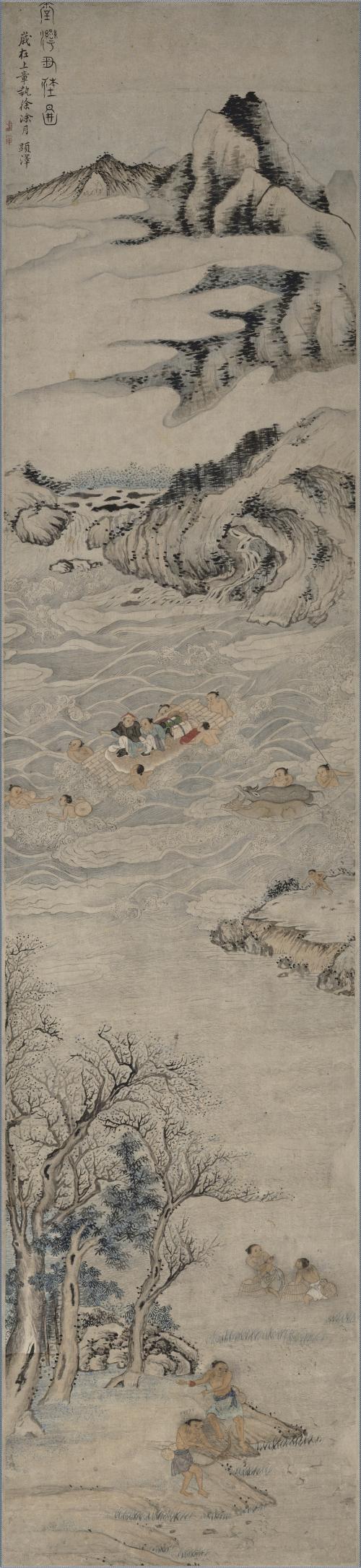

徐澍《臺灣番社圖》:渡溪、射魚

國立臺灣博物館

徐澍於乾隆年間來臺遊歷,觀察各番社風土人情,並參考其他數帖早期相關圖繪,作此四軸采風圖,製成年份約為清嘉慶25年(1820)。臺灣總督府博物館時期入藏,民國34年由臺灣省立博物館接收,一直典藏至今。

喇叭形玉環

國立臺灣史前文化博物館

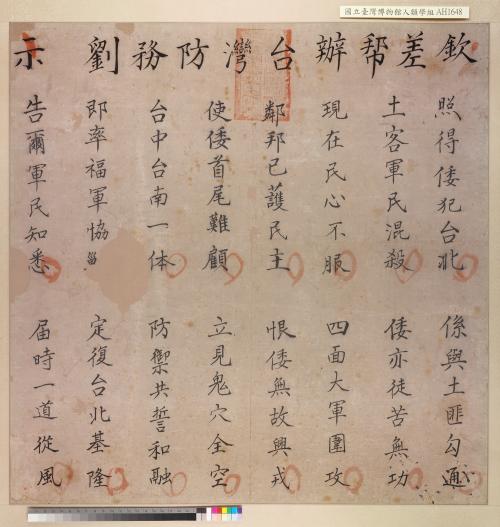

劉永福激勵抗日諭告文

國立臺灣博物館

劉永福1894年奉令協防台灣,1895年馬關條約議定割台後,台北城秩序混亂,台民人心惶惶。台灣仕紳丘逢甲等人,率民推舉唐景崧擔任大總統,劉永福為大將軍,5月15日唐景崧發佈諭告自主保台,並和南部劉永福聯合,23日發表「臺灣民主國自主宣言」、宣示建立台灣民主國。

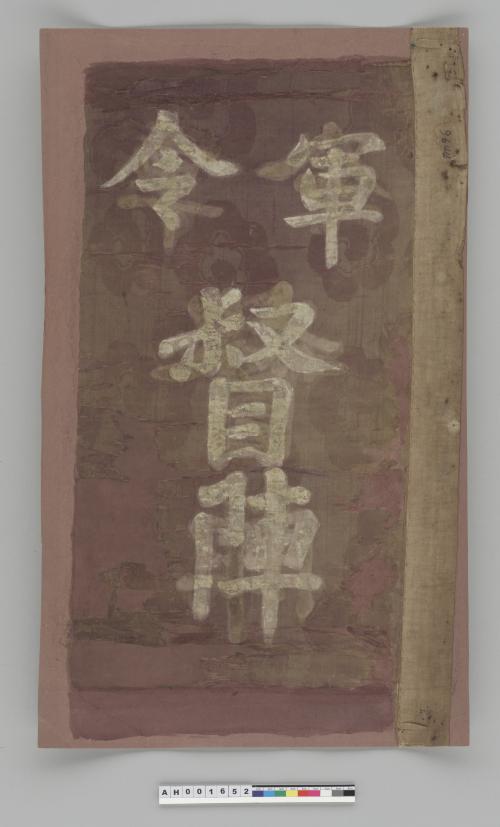

抗日軍之軍令督陣旗

國立臺灣博物館

本旗為劉永福命人所製,乙末抗日之戰,中路將士多畏怯不前,永福為激勵士氣,特遣幕僚持旗督戰,其功用有如令箭。本旗為吳彭年所持用,八卦山之役彭年成仁,日軍近藤貞幹(1896年為台南縣嘉義支廳的屬員)在彰化街拾獲之物。

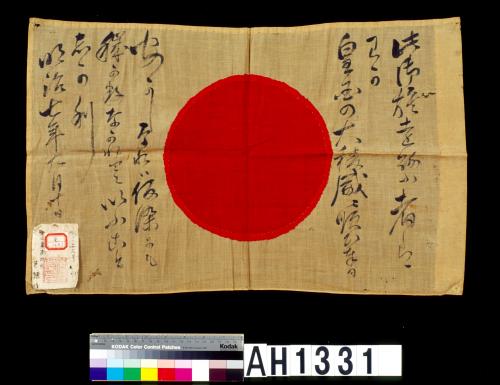

明治7年(1874)日軍進攻牡丹社時所發「蕃社歸順保護旗第53號」

國立臺灣博物館

明治7年(1874年)牡丹社事件後,日軍指揮官西鄉從道進軍牡丹及高士佛社,征伐途中各社皆獻物投誠,西鄉從道對投誠各社皆頒發一紙歸順票及一面保護旗,以示保護。據記載,旗證編號共53號,本標本即編號53號之歸順旗,其歸順票貼於旗之左下角。

徐澍《臺灣番社圖》:賽戲、猱採、鼻簫

國立臺灣博物館

徐澍於乾隆年間來臺遊歷,觀察各番社風土人情,並參考其他數帖早期相關圖繪,作此四軸采風圖,製成年份約為清嘉慶25年(1820)。臺灣總督府博物館時期入藏,民國34年由臺灣省立博物館接收,一直典藏至今。

玉管

國立臺灣史前文化博物館

花環

國立臺灣史前文化博物館

卑南族人繫戴於頭部的花環,可說是其傳統衣飾的一部分,並被視為卑南族群的代表性標識。傳統的花環多以新鮮花材編製,利用植物莖葉或纖維為編繩,依著材料取得的方便性而作不同的變化。

男子踝飾

國立臺灣史前文化博物館

alas為卑南族男子著傳統服飾時,繫綁在踝部的裝飾物。早昔,男子踝飾以獵物皮毛製成,今日則使用白色的兔毛或羽毛製作,並以紅、黃、綠等顏色的毛線球裝飾。

典藏編號:20010200015

巫師袋

國立臺灣史前文化博物館

南王卑南族巫師袋是具有巫師(temararamaw)身分的族人才會擁有的物件。南王卑南族巫師以女性居多,但過去也曾有少數男性成巫的例子。

巫師袋是巫師的靈力來源之一,也用於放置巫鈴、陶珠、小刀等巫師的隨身法物。巫師執行儀式時,會將巫袋背於左肩,平時則收藏在隨身的背袋內。

男子無袖上衣

國立臺灣史前文化博物館

當卑南族的男性年齡邁入中年、老年階段,也會呈現在服飾的變換上。無袖上衣lrungpaw是目前卑南族年齡組織中長老級以上的男子服飾。

1960年以前,lrungpaw多為織製,是需要高度技術方可製作的服飾,穿著者大多是部落的領導階層或擅長織布者的家人。

往復直線運動機構

國立臺北科技大學圖書資訊處

等速往復直線運動機構,包含兩個正齒輪、一組齒條與小齒輪、一個滑件、以及機架,可用來產生等速的往復直線運動。當曲柄驅動機構時,連接於正齒輪軸上的小齒輪會產生旋轉運動而在齒條上嚙合滾動,並產生力量推動齒條。因齒條固定於滑件上,故當齒條受小齒輪之推力作用時,滑件會在機架上產生直線運動。

交叉螺旋漸開線齒輪組

國立臺北科技大學圖書資訊處

雙曲面齒輪機構--此機構說明雙曲面齒輪對(hyperboloid gear pair)的傳動方式。將一條直線以一斜角與一圓柱相切,並將該直線繞行圓柱一周,其所掃掠出的曲面即是雙曲面。若將雙曲面上的直線變成齒輪的齒形,便可得到雙曲面齒輪。