全部藏品

探索367個藏品

鄒族mayasvi 祭典前著盛裝

臺南市政府原住民族事務委員會

各聯氏族長老分發護身籤條,纖條於胸前作為護身符,以防惡靈於祭典時入侵。接著部落領袖呼叫fiteu進場,並分發fiteu,每人配戴2支。

註:

1. 護身籤條,染紅的山芙蓉(fkuo)樹皮,鄒族人視為神聖之物,於mayasvi配戴在男子身上可受到戰神護佑,同時也作為祈福、祭儀使用的法物。

《生命鄒紀》鄒族兩社紀念傳統領袖與文化傳承田調研究─已故汪念月領袖篇

汪莊玉英、汪娟蓉

汪念月(1940-2017)

鄒族特富野社的汪念月領袖,鄒族名為voyu kautuana,1940年(民國29年)7月22日出生於特富野,父親汪光洋為當時特富野社的傳統領袖,家中共有十位兄弟姊妹,汪念月排行第四,同時也是家中的長子,前面有三位姊姊,後面還有四個弟弟及兩個妹妹。

八個祭儀-布農族的八個祭儀

全東明

Dain(全東明)於1997年,請布農族木雕藝術家-

陳俊宏(宏迪夫‧伊斯瑪哈汕),刻畫出全新的Islulusan(布農族祭事曆)。多件作品結合Islulusan中的祭事符號,重新詮釋在陶藝創作,更顯族群文化深度。

亞泥事件

全東明

作品簡介:

本作品從外到裡共有三層,最外層的左右邊分別有十六個月亮和十六個太陽,都代表臺灣的十六個原住民族。作品的第二層左右兩邊各有一隻手,第三層右邊的太魯閣族的圖騰代表事件是發生在Truku(太魯閣族)的領域上,左邊是鎖鍊,代表他們被捆住解不開。

創作背景:

板曆陶甕

全東明

作品簡介:

臺灣島上以漢人為人口最多的族群,但根據考古與遷移研究發現,其實最早來到此落腳的是極有可能是Bunun(布農族)與Atayal(泰雅族),估計有五千至一萬年之久,這段期間一直缺乏文字紀錄,被稱為史前時期。

三石灶茶碗

李文廣

二十年前陶藝家李文廣想設計自己需求的碗杯,於是把常在山裏烹煮食物看到立三個石頭上面置放鐵鍋來煮食的結構設計此碗杯,並取名[三石灶碗 杯],流線不規則的碗口是山的稜線,歷經多年製作(三石灶碗/杯)已經是他的特色標制,尤其經柴燒更有陶藝家李文廣 Haisul的味道。

茶倉

李文廣

以擠坯成型,加上以兩個石頭內外拍打坯體,在頸部刻畫Islulusan(布農族祭事曆)的Maqanion mogoma(開墾祭)符號來表現,同時也嘗試從頭到尾氧化燒,外觀也許沒有那麼的工整,坯體印有石頭拍打的痕蹟,充滿著陶藝家 李文廣 Haisul手感的溫度。

2015年在府城耕作~陶藝家全東明篇紀錄短片

臺南市政府原住民族事務委員會

此紀錄片為在府城耕作‧Maomah特展計畫所製作之紀錄片,以都會原住民在臺南的歷史為主題,並透過紀錄片,讓族人成為「說故事者」,訴說部落和都會生活的連結與對比,記錄族人從移居到安定的都會生活史,以他們的故事為主軸,從族人的角度看見其在臺南耕耘的故事,藉此帶來不同的文化體驗與文化平權觀點,本片特別以陶

那瑪夏的春天

全東明

作品簡介:

民國九十八年 (2009年)八月九日因莫拉克颱風襲臺,導致高雄小林村九至十八鄰一百多戶人家的家園全毀,四百六十二位居民罹難,同為Dian(全東明)看到族人朋友受難,心裡很難過,而有了這件作品的創作。

創作背景:

人鳥傳說(茶倉系列)

李文廣

茶倉之人鳥創作系列,此創作實為『大茶倉』,以Bunun(布農族)人與鳥的古老傳說故事來創作,人蹲坐者 上半身為鳥,以人為本而萬物、動物飛禽等因故衍生發想製陶。原本入窯燒四個都燒的很美,但因為心急溫端出窯,3分鐘內兩個在眼前坑坑聲裂開了,陶藝家Haisul(李文廣)表示當時心好痛,心也裂了。

柴火的記憶

李文廣

在2021年台灣陶藝學會聯展主體 Haisul(李文廣)想創作另類的東西,想到幼年生活,母親每次山上工作回家總是背負一捆木柴回家燒煮用,路上妹妹走不動就放木頭上一起背回家。此作品傳達早期生活是一捆木頭燒煮養家人,木頭上妹妹是花朵底座是高山,因為Bunun(布農族)為高山民族。

01.來自古華的種子

臺南市政府原住民族事務委員會

古華部落族人遷徙歷程所遭逢的問題與困難,除了依循著排灣族傳統的文化價值彼此間所建立的庇護網絡基礎,基督信仰更是成未支持的後盾。而這段信仰凝聚之路,也成為族人遷徙臺南永康的故事中,留下為之動容的篇章。

02.kama的肩膀

臺南市政府原住民族事務委員會

1970年,第一波來到臺南永康的古華部落族人,透過親人的介紹進到「大成長城公司」工作,以勞動力謀取生計,而後透過家人及族人間的相互介紹,在1970至1972年間,陸續又有為數不少的青年進到大成公司工作。

03.kina的手

臺南市政府原住民族事務委員會

第一批來到臺南隻身打拚的族人,面臨到適婚年齡,也在父母的期盼下返回部落結婚;結婚後,因為生活、經濟、教育等各方面的考量,陸續將妻子及兒女帶往都會區生活,多數族人外移到臺南永康的大成公司近郊一起居住,這當中也包含部分女性青年,為了生計而選擇帶著甫出生沒多久的幼兒離鄉謀生。

04.聽vuvu的歌

臺南市政府原住民族事務委員會

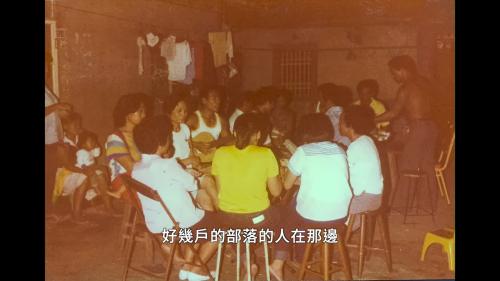

從原鄉到永康,兩地所處的時空與距離,形構了截然不同的生活場域與差異的集體經驗,但並未影響第一代移居的族人對原鄉的記憶與認同。在原住民族傳統的生活領域,存在著與山林相互依存的機制。任何食物的取得,多數仰賴著山海的供給,維持族人的生活與文化,但也從不過度獵取,以維繫生態平衡發展。

05.小星星的願望

臺南市政府原住民族事務委員會

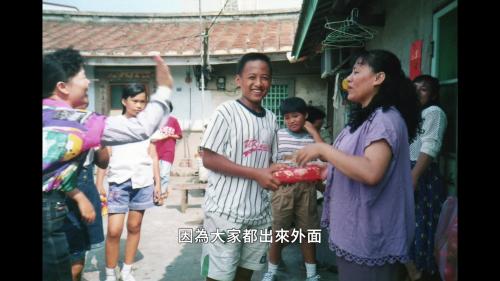

古華部落族人移居到臺南永康後,大都在大成公司近郊租屋,逐漸形成永康小古華聚落,族人先後遷出與移入的居住模式,當時位在永康的傳統三合院紅瓦厝,便成為共居聚會、維繫情感的空間。

06.小古華下班後集合

臺南市政府原住民族事務委員會

族人離開部落到都市謀生,為了適應都市生活與職場環境,需要改變原來的生活方式,像是語言、飲食及文化習慣等。在原鄉都以母語作為主要使用語,儘管有些族人曾在學校學過一些國語,但剛到永康工作時,使用國語溝通還是有些吃力;除了國語外,當時生活環境又是充滿閩南人,生活中也常會因為語言溝通發生各種趣事。

07.太陽的叮嚀

臺南市政府原住民族事務委員會

「vusam」一詞在排灣族原意為小米種子,是用作隔年播種的上好種子,排灣族也相傳:「一對夫妻結合以後,第一個看到太陽的孩子,就是繼承人,就是vusam。」

生命鄒紀紀錄短片

臺南市政府原住民族事務委員會

本片以探究兩位傳統領袖的生命故事作為起點,透過其親屬及部落族人的共同記憶鋪陳兩位傳統領袖的生平事蹟與部落貢獻,進而看見鄒族傳統政治制度與社會組織運作方式,以及部落面對近代外來文化,傳統領袖職權與現代選舉制度產生的矛盾、衝突與部落傳統文化復振、傳承議題。

布農族口簧琴

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

布農族的口簧琴,男女皆可吹奏而無性別之限定。一般常用於自娛時獨奏或合奏之用,是他們生活娛樂與抒發情感的最佳工具。其形制以單簧,二簧為主。其中以單簧最為普遍,但不像泰雅族的口簧除單簧、二簧外,還有四簧、五簧般的複雜。

卑南族男子後敞褲

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

本件文物為成年男子下身服飾。穿戴方式係將綠色綁帶繞至腰部繫綁並結於腰後,兩褲片包覆雙腳將兩對綁帶繫綁於膝下小腿處及腳踝處。它以兩片長方形的紅色布片作為兩褲片,左右兩側貼縫黑底白色點狀紋印花布。兩片褲片以黑、藍、白、黃、綠、紫、粉紅色線繡出花紋,以多彩菱形紋為主要圖案。