全部藏品

探索4963個藏品

仁愛鄉親愛村賽德克族口簧琴演奏

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是南投縣仁愛鄉親愛村賽德克族群的口琴演奏。這是單簧口琴的演奏,根據呂炳川教授的分類,這類口簧琴稱為「竹台竹簧口琴」,也就是說,琴台以竹片製成,震動發聲的琴舌也是以竹片中央鏤空出一條簧片而成。琴身兩端繫有拉彈用的細繩。

仁愛鄉親愛村賽德克族口琴合奏

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是賽德克族群的,四簧口琴和單簧口琴的合奏。根據這一段的影像紀錄,可以看出四簧口琴和單簧口琴的節奏處理不太一樣,它們各自處理自己的旋律及節奏,彼此之間似乎不必要有一定規律的搭配和呼應,這樣一種演奏型態,可以因為不同的旋律、節奏及音高而的形成多層次而又具異質性對比色彩的多音性現象。

仁愛鄉親愛村賽德克族口琴舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是一段關於賽德克族群口琴舞的影像紀錄,演奏者與前一首同一人,只是將前一首單純的口簧琴演奏,再加上舞蹈動作而成口琴舞,這樣的呈現方式,除了對比之外,也清楚說明了口簧琴演奏和舞蹈之間的關係。這一段的紀錄,除了整體的演奏動作之外,也特別對舞步的動作有細部的描寫。

仁愛鄉親愛村賽德克族口琴舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

在這段竹台竹簧的單簧口琴演奏當中,前面在演奏了一段旋律之後,因為加上了舞蹈的動作,而使得演奏的速度也跟著加快。在賽德克族的傳統社會當中,口琴的演奏通常會伴隨著舞蹈同時進行,由於舞蹈動作的節奏影響,口琴演奏自然會跟著舞步的變化而調整速度。

仁愛鄉親愛村賽德克族口琴演奏

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是南投縣仁愛鄉親愛村賽德克族人的單簧口琴演奏。這位演奏者的技術要比前一位熟練,在錄音當中可以聽到演奏者利用口腔的共鳴、舌頭的位置而形成不同音高的泛音,雖然只是一支單簧口琴,但是卻可以聽出許多音高上的變化。

仁愛鄉親愛村賽德克族歌舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

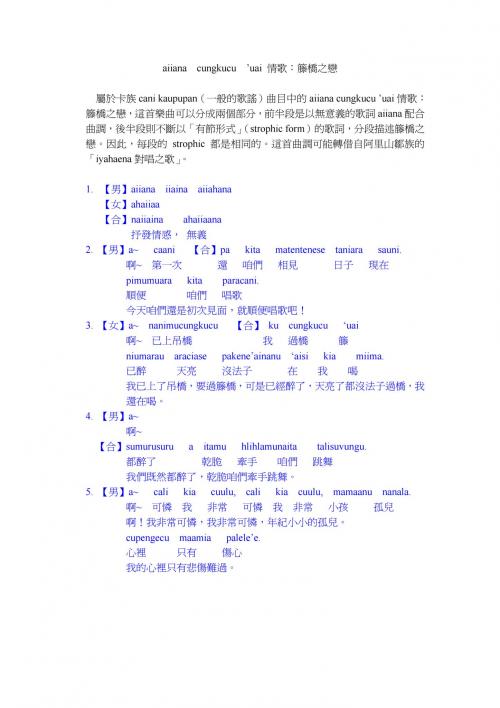

影像當中記錄了賽德克族群三位婦女的演唱與舞蹈。賽德克族群的音樂基本上多以Re、Mi、So、La四個音階所組成,在形式與結構上則主要是採卡農式唱法。由三個人演唱,音樂的表現方式以及旋律的音階結構,除了維持與兩人演唱時相同之外,另外一人可以加入持續低音,形成更為緊密的互動和結構。

仁愛鄉親愛村賽德克族歌舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是南投縣仁愛鄉親愛村賽德克族(sejeq)的歌謠,音樂的旋律結構主要是由Re、Mi、So、La四個音階所組成,是一種可用來敘事的歌謠。這首歌雖然由一個人獨唱,但實際上是可以由兩個或兩個以上的人對唱的。

仁愛鄉親愛村賽德克族歌舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是呂炳川教授的一段訪問紀錄,影像當中呂教授邀請兩位賽德克族婦女表演賽德克族的傳統歌謠和舞蹈。演唱的音樂呈現輪唱式、卡農式的音樂現象,這種唱法是以一前一後差二拍的重複輪唱方式持續銜接進行的,是賽德克族群典型的代表性歌唱方式。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之53)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。婦女領唱,共有兩首歌曲。第一首歌曲有兩段樂句同是領唱四拍答唱也四拍,但其旋律不同,第三段的領唱則六拍答唱兩拍,屬不等質性旋律。第二首歌曲由三段樂句組成,第一段領唱九拍答唱兩拍,另二段領唱答唱也同為兩拍,歌曲結束時一定有呼喊聲。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之41)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞的現場錄音。由男性年齡階級領唱,眾人答唱,這時婦女尚未參與歌舞。祭歌由兩個樂句構成,旋律的拍節較短,皆為領唱三拍,答唱一拍。祭歌簡潔有力,因為是後起拍子,所以聽起來領唱樂句實為三拍半。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之48)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。男性年齡階級領唱,婦女未參與。第一段樂句領唱十八拍時十九拍,答唱六拍,第二段樂句領唱四拍答唱四拍。舞蹈方面以兩拍為一單位作為循環,可以由跺腳的重拍聽出其節奏。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之44)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞的現場錄音。由男性年齡階級領唱,眾人答唱,婦女還未參與歌舞。領唱樂句雖為六拍,但在反覆中會有變化,是為變形,而答唱樂句則是固定的六拍。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之45)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞的現場錄音。此首祭歌領唱樂句旋律較長,第一段樂句領唱有十四拍,答唱五拍。第二段樂句領唱有三拍,答唱一拍。第三段樂句領唱兩拍,答唱兩拍。每一段樂句長短不一,屬於複節拍的結構句型。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之43)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞的現場錄音。此首祭歌由兩段樂句組成,亦可說第二段樂句為第一段樂句的變形,兩段樂句的領唱與答唱皆為四拍,屬於等質性拍節的結構。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之47)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。年齡階級領唱眾人答唱,未有婦女參與。共有兩段樂句,第一段領唱七拍答唱六拍,第二段領唱兩拍答唱兩拍,屬不等質性旋律的音樂結構。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之46)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。男性年齡階級領唱眾人答唱,婦女未參與。構成的兩段樂具是,第一段領唱九拍答唱兩拍,第二段與第三段領唱答唱皆兩拍。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之42)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭歌舞的現場錄音。此首祭歌由兩段樂句組成,第一段領唱五拍或六拍,答唱四拍。第二段領唱與答唱皆為三拍。

祭歌-母親、父親

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣三民鄉卡那卡那富族傳統詞曲

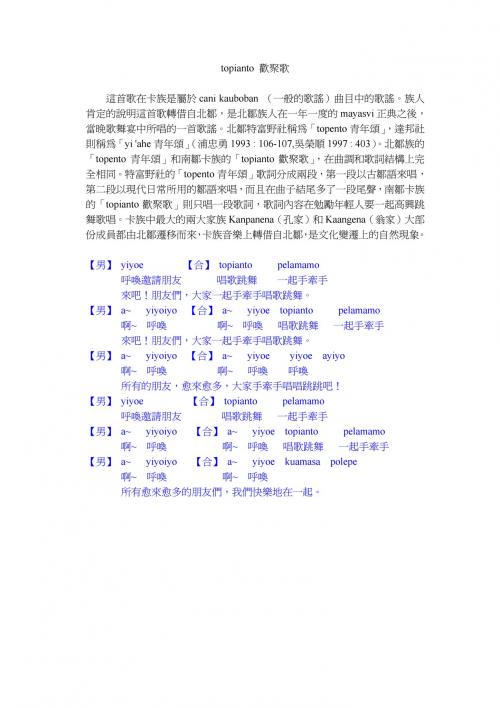

這首歌是卡那卡那富族最神聖的古調,歌詞使用古語,詞中蘊藏許多故事,反映了卡那卡那富族人對生命的哲學觀。全曲分成五段,每段都有其不同寓意,其唱法只把重要的象徵物點出,非常抽象,只有真正懂得卡族傳統文化者才能從其心靈中得有所悟,此曲用於祭典時的迎神禮,全曲分成五段。

鳥吃果樹之歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣桃源鄉拉阿魯哇族傳統詞曲

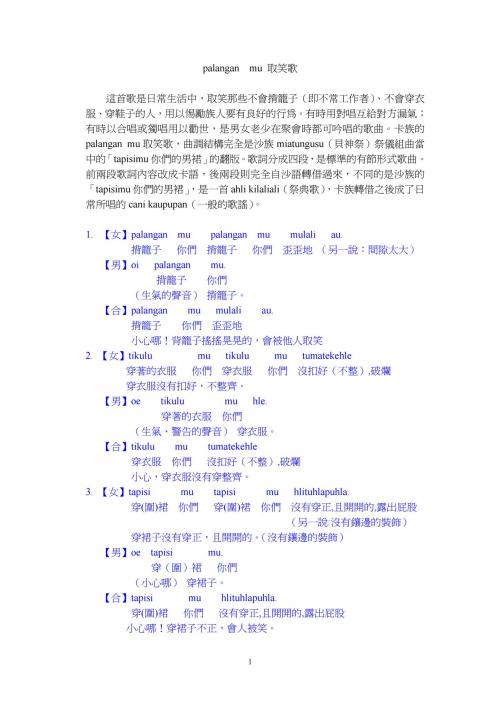

這首歌和前一首歌alukakikita(懷舊之歌)是同一曲調,屬於相同一組的歌謠。從樂曲的結構上來看,全曲可分成六段,每段又可分成前後兩個樂句,後樂句的歌詞是前樂句歌詞的反覆,因此該曲也是有節形式的歌曲。從歌詞的內容上來看,全曲共可分成三部份。

薯榔

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣桃源鄉拉阿魯哇族傳統詞曲

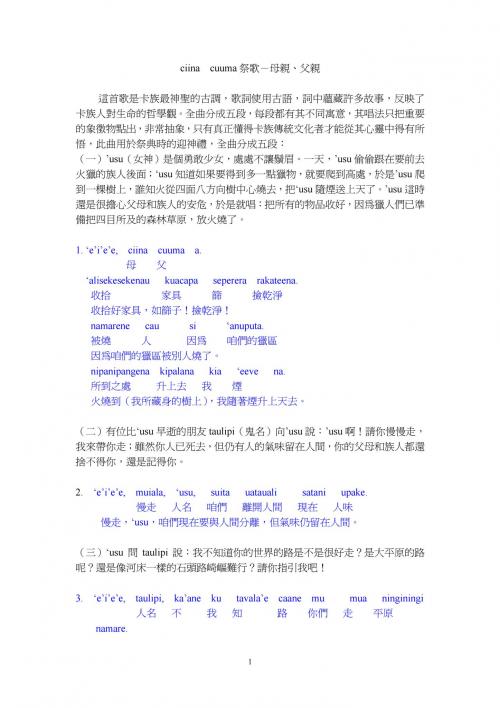

這是屬於排剪社baizian和雁爾社kalubunga的貝神祭miatungusu祭儀當中的第一首祭歌,全曲共分成六段。由於歌頭以i likihli開頭,因此就稱之為likihi 薯榔(聖貝祭祭前之歌)。