太魯那斯(tarunasu)駐在所

作者

毛利之俊,陳伯榕

|

典藏者

毛利之俊

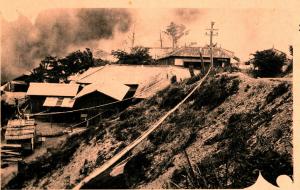

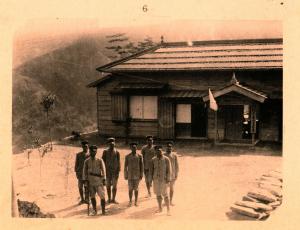

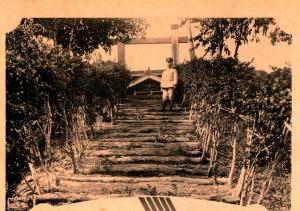

以托馬斯為起點的「馬西桑支線」於大正12年(1923)起工,並在兩年後完工,是八通關越警備道里程數最長(全長17.5公里),且路程最艱辛的支線。其開鑿的目的,乃因道路沿線是大分地區以外,另一布農族部落密集區,故開闢此路以強化對該區部落的監控;然而,日本政府早在西元1910年代就在此區設置駐在所了。其中,太魯那斯駐在所初設於大正3年(1914),但因受大分事件的波及,故不到兩年就撤廢了;後來在該道路的開闢下,乃於大正12年(1923)復設,此外還增設療養所與乙種蕃童教育所。該照片中人員後方的建築物,即是太魯那斯教育所,左側才是駐在所本舍,兩棟建物的屋頂皆採用「入母屋造」(歇山式屋頂);不過今日教育所建築已倒塌,駐在所卻幸運地保留下來,成為僅次於華巴諾駐在所的珍貴木質文化資產。