全部藏品

探索33個藏品

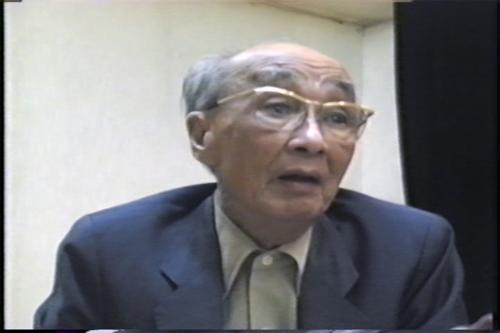

梁哲夫

國家電影及視聽文化中心

梁哲夫,1920年生於廣東省台山縣,就讀廣州市立美專兩年,遇戰亂返鄉教美術,後戰勢擴大加入軍隊,擔任文職工作,同時身兼劇團導演,執導舞台劇於校園、鄉間巡演。1950年赴港,於戲院負責設計電影廣告看板,日日在戲院看電影,啟發對電影研究的興趣。

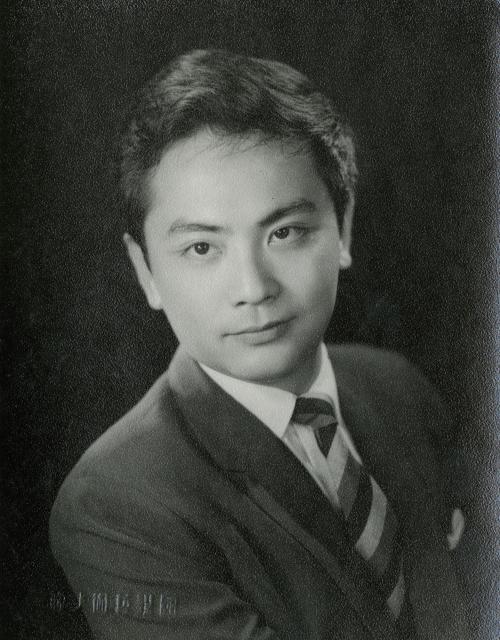

蔡秋林

國家電影及視聽文化中心

蔡秋林,1912年出生。出身歌仔戲班,擅長老生並擔任編劇。日治時期經營紅玉歌劇團,由妻子小桂紅(本名蔡水妹)擔任當家小生。戰後改組為美都歌劇團。1955年當選台灣省地方戲劇協進會第三屆理事長,任職期間兼任《地方戲劇雜誌》的發行人,當時擔任秘書的辛金傳(辛奇)則身兼雜誌總編輯。

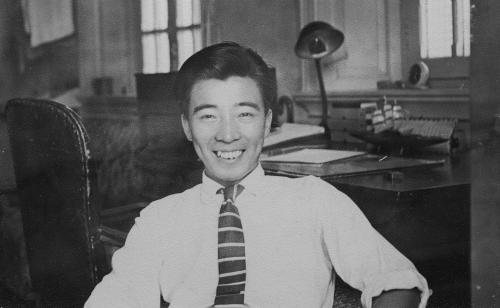

胡金銓

國家電影及視聽文化中心

胡金銓,1932年出生於中國北京,原籍河北省邯鄲縣。1950年隻身赴港,初入嘉華印刷廠當助理會計兼校對,與宋存壽同事。後曾任廣告畫師,繪電影廣告。1954年,初次在嚴俊導演的《笑聲淚痕》(又名:《吃耳光的人》)中演出,開始踏上演員之路。期間還服務於「美國之音」電台,任播音員、編劇。

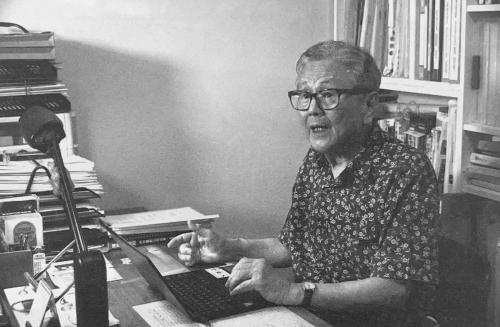

廖祥雄

國家電影及視聽文化中心

廖祥雄,1933年12月3日出生於台中,六歲時隨父母遷居上海,就讀日僑學校,戰後舉家返台。1957年自台灣師範大學教育學系畢業,因成績優異留校任職於視聽教育館,開始對電影產生濃厚興趣。1960年奉派赴日研習視聽教育,1961年赴美,在舊金山州立大學廣播電視電影系攻讀碩士學位。

莊國鈞

國家電影及視聽文化中心

莊國鈞,1905年出生於中國江蘇,小時候在家鄉私塾跟著老師讀四書五經,並沒有到中學就讀。1921年到上海,對剛流傳到上海的照相技術產生很大的興趣,便進入但杜宇創設的上海影戲公司學習攝影工作,展開電影攝影事業,數年後成為上海著名的電影攝影師,曾應聘到香港、泰國、越南與南洋等地拍攝紀錄片。

丁善璽

國家電影及視聽文化中心

丁善璽,1936年出生於山東青島,台灣國立藝專影劇編導科第二屆畢業後擔任中央電影公司的副導演。1963年進入邵氏兄弟電影公司擔任編劇及副導演,丁善璽在邵氏工作的兩年間,其劇本作品被邵氏公司採用了包括《大醉俠》在內的八部。從1968年的首部導演作品《虎父虎子》後,就開啟了他的導演生涯。

吳飛劍

國家電影及視聽文化中心

台中人,北京大學肄業。1956年從影,曾經任場務、劇務、沖印、搭景、攝影助理、製片等工作,1964年起開始執導台語片,作品多是喜劇或是文藝片,1970年加入中國電視公司,擔任台語連續劇編劇及戲劇指導。