全部藏品

探索559個藏品

遺址中的醃製品

考古資料數位典藏創新計畫

「坂本虎吉製」雲丹:廣口短頸削肩瓶,圓形橫斷面,栓蓋形式為螺旋外蓋。器身為透明無色,體部見陽紋橫書「下関名產」、「商標」、「虎」(虎字介於商標兩字之間,以線區隔),「雲丹」、「坂本虎吉謹製」等字樣,口部並見鏽蝕金屬蓋。

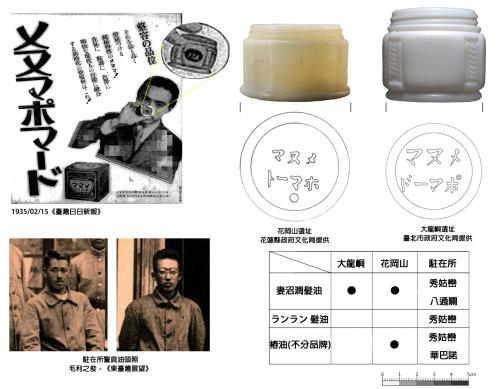

遺址中的髮油

考古資料數位典藏創新計畫

大龍峒:廣口圓肩罐,圓形橫斷面,栓蓋形式為螺旋外蓋。器身為乳白色,體部見四組紋飾,由2條縱線其間夾7條走向為「左上-右下」的短斜線組成,縱線上、下端與肩、底相接處則為梯形方格,4組紋飾對秤等距環繞於體表面。底部見陽紋橫書「メヌマ ポマード」。

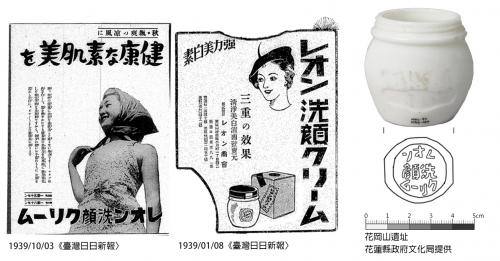

遺址中的洗面乳

花蓮縣政府文化局

乳白色,口部栓蓋形制為外蓋(螺旋紋),廣肩、變形橫斷面,側身、底部陽印橫書「レオン洗顏クリーム」(Cream),其他相同品牌標本底部陽印橫書「レオン洗顏クリーム」等字樣。

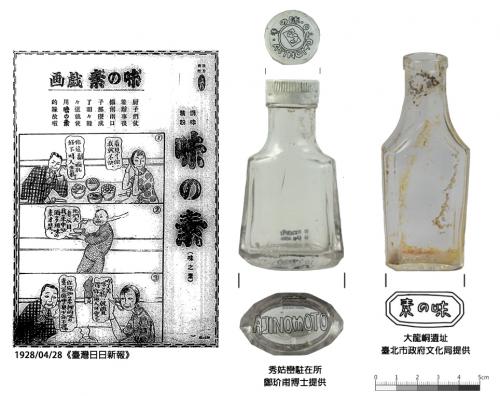

遺址中的味素

考古資料數位典藏創新計畫

大龍峒遺址:窄口短頸角肩瓶,變形/多邊形橫斷面,透明無色,栓蓋形式應為填塞。底部橫書「味の素」字樣。

秀姑巒駐在所:無色透明,瓶蓋有味の素,AJINOMOTO字樣。瓶底有AJINOMOTO陽刻。

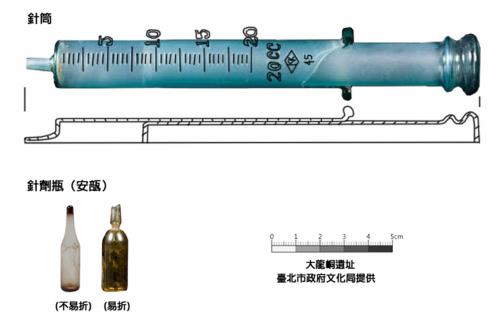

遺址中的針劑瓶及針筒

臺北市政府文化局

針劑瓶:窄口長頸圓肩瓶、體部橫斷面呈圓形,褐色。相較於其他瓶形器,本類器物尺寸甚小,器壁厚度亦相當薄,推測可能為用於盛裝注射用藥液的安瓿(ampoule)。

針筒:為注射藥劑時所使用的針筒,其特徵為由二管狀組件構成,尖首、體部橫斷面呈圓形。體部見刻有平行橫線與數字,是為用於量測內容物多寡的刻度。

花岡山遺址發掘報告

花蓮縣政府文化局

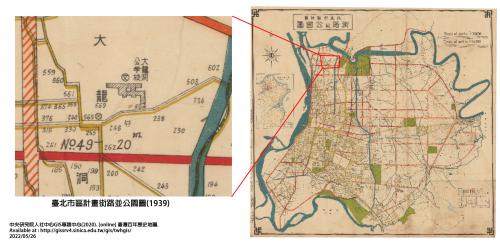

臺北市區計畫街路並公園圖(1939)

中央研究院人社中心GIS專題中心

中央研究院人社中心GIS專題中心(2020). [online] 臺灣百年歷史地圖.

Available at : http://gissrv4.sinica.edu.tw/gis/twhgis/

2022/05/26

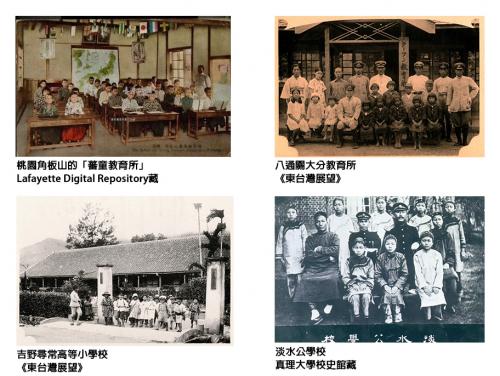

淺談日治時期的初等教育

考古資料數位典藏創新計畫

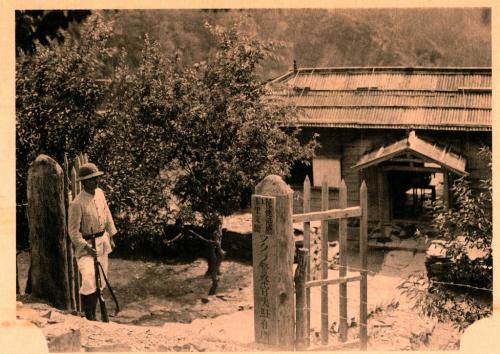

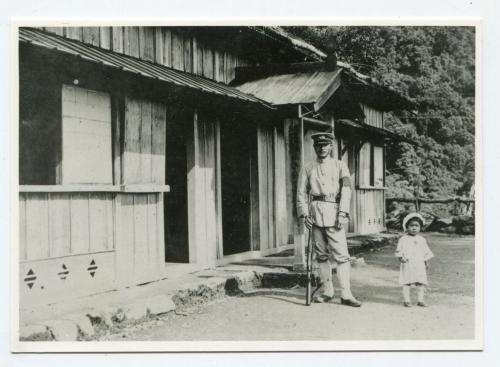

拉古拉(rakura)駐在所

毛利之俊

離開大分駐在所後約1.7公里左右,即抵達選址特殊的拉古拉駐在所。一般來說,理蕃道路上的駐在所都是建於路旁山側上的高地,以便掌握附近情勢;然而,該駐在所卻是從路旁谷側的叉路直下,並行經有48階石板階梯的陡坡,始可抵達。這張照片便是沿著石階陡下後,所拍攝的拉古拉駐在所樣貌。

大水窟的草原

毛利之俊

這張照片應當是毛利之俊一行人離開大水窟駐在所,準備往州廳界北行之時所拍攝的。在這片平緩柔美的高山草原上,可見美麗的「山躑躅」(躑躅即杜鵑之意)點綴其間,並可望見正中央有一明顯凹地。此即「大水窟池」的所在地。

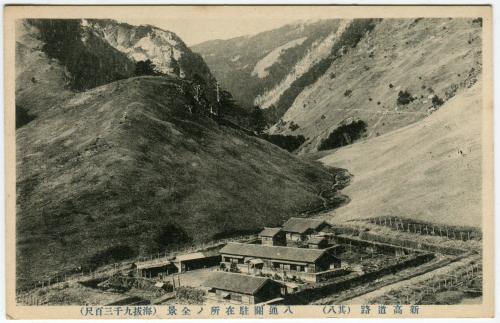

八通關駐在所全景

葉柏強

1. 〈新高道路(其八)八通關駐在所ノ全景 (海拔九千三百尺)〉,集集、臼井寫真館發行(感謝廖明睿前輩告知),日治時期繪葉書。

2. 〈(臺灣)橫斷道路(其五)八通關駐在所全景〉,發行單位不詳,日治時期繪葉書。

八通關越道路駐在所調查工作照

鄭玠甫博士

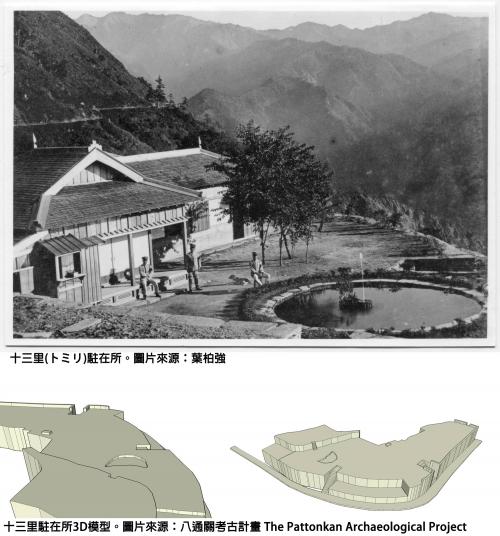

八通關越道路上的トミリ駐在所

葉柏強、八通關考古計畫 The Pattonkan Archaeological Project

綠駐在所

葉柏強

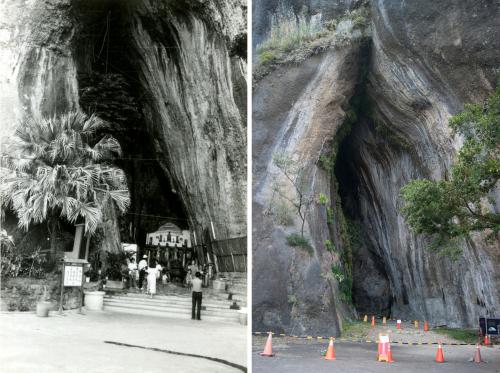

八仙洞遺址

中央研究院歷史語言研究所

‧ 八仙洞考古遺址水母丁溪南岸的集塊岩隆起海崖上,這是目前臺灣唯一最明確和有具體研究的舊石器時代的遺址。最早在民國57年(1968年)由臺灣大學林朝棨教授首先發現了洞穴中存在新石器時代的文化層及其下面年代更為古老的紅色土層。

泰源遺址

中央研究院歷史語言研究所

‧ 地表上以分布有單石特徵最為明顯。考古學者將其歸屬包括新石期時代中期富山文化、晚期麒麟文化,以及鐵器時代的靜浦文化。

‧ 早期在1953年石璋如與宋文薰曾到此調查,1959年凌純聲亦曾來此調查;其後宋文薰先生1963年執行過考古發掘。劉茂源博士留存的資料僅屬地表上的有肩帶槽單石和柱狀單石。

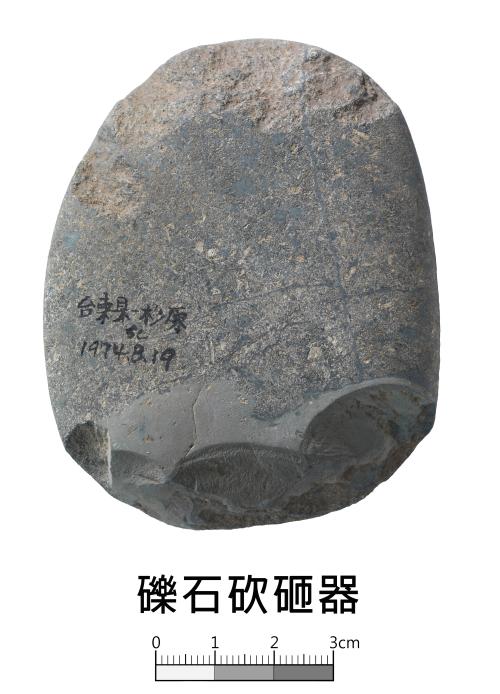

杉原遺址

中央研究院歷史語言研究所

位在台11公路真砂橋北產業道路附近。文化年代上屬於東部新石器時代中期至晚期的富山文化及麒麟文化。劉茂源博士在此地表採集有1件石子器。此種器物常見於恆春半島墾丁遺址和鵝鑾鼻I和II遺址。