全部藏品

探索11610個藏品

善財神像

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

善財(虔誠的童子),梵文:Sudhana。民間又稱善財童子,和龍女一起為觀世音菩薩的脅持,華嚴經中記載:善財為文殊菩薩曾住過的福城中長者五百童子之一。出生時,家中自然湧現許多珍奇財寶,因而取名為「善財」。

觀音神像

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

即觀世音菩薩,佛教菩薩名。為阿彌陀佛的左脅侍。西方三聖之一。是慈悲的象徵,當眾生有苦難時,只要稱念他的名號,即可獲得解脫苦厄。他還會就眾生的因緣,化作種種不同的身分度化之。因此又有各種別稱,如水月觀音、魚籃觀音、馬郎婦觀音等,合計中日關於觀世音的別稱,共有三十三。又名三十三身。

祭壇

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

由木棍、竹筒、竹編盤、方形竹編等搭架而成。

本件為南島文化節時伊班族進行miring儀式之用,包括數個放置祭品的竹木設備.

說明提供:蔣斌 1999年7月

彰化媽祖信仰圈內武館所使用的鑼鼓架及鑼鼓器具

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

一組中含有小鑼、鈔、小通鼓、鼓架及鑼鼓棒。「鑼鼓陣」是一般迎神賽社或婚喪喜慶場合最常見的陣頭,所用的鑼,有大鑼(直徑約100公分)中有鑼臍凸起,小鑼(直徑30公分)以木槌蒙布敲擊;另外還有較小的銅鑼,臺灣民間藝人稱為「響盞」、「鈔」等。

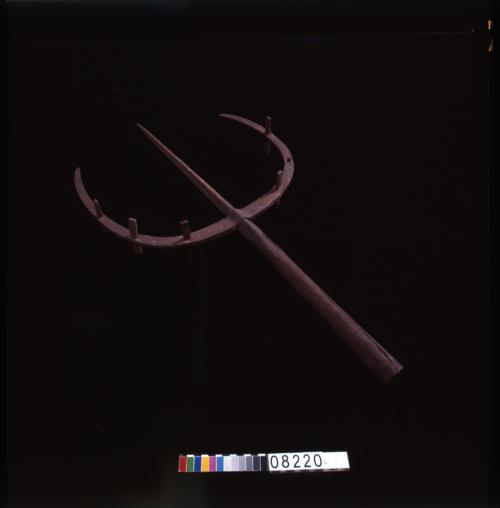

鐵耙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

由鐵或鋼製形成長尖錐形之複齒耙體,搭配木柄構成。用途為供挖砂礫地、草地、濕地 、粘土地及耙土、耙堆肥、耙草等使用。梨田作業農家也要兼用「鋤頭」把成塊的泥土粉碎,大面積則用「耙」,以牛力牽引,駕牛者以左右腳分別踩把耙的前後橫木上,增加重量使割耙的刀片能深入割碎田泥,故而台語稱為「割耙」。

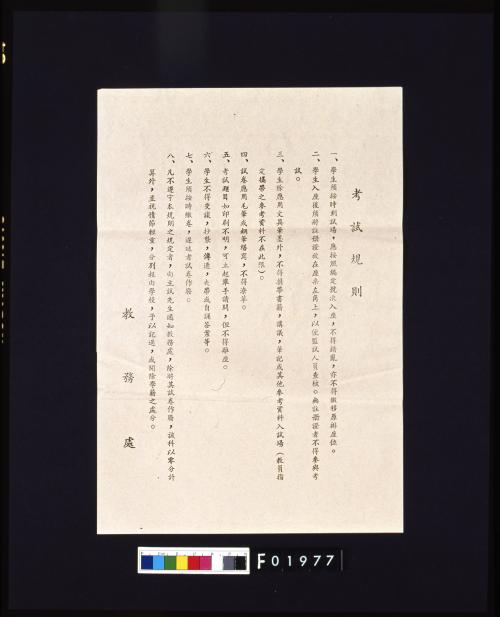

凌純聲─國立台灣大學考試規則

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

內文如下:考試規則 一、學生須按時到試場,應按照編定號次入座,不得錯亂,亦不得搬移原排座位。 二、學生入座後須將註冊證放在座桌左角上,以便監試人員查核。無註冊證者不得參與考試。 三、學生除應用文具筆墨外,不得攜帶書籍,講義,筆記或其他參考資料入試場(教員指定攜帶之參考資料不在此限)。

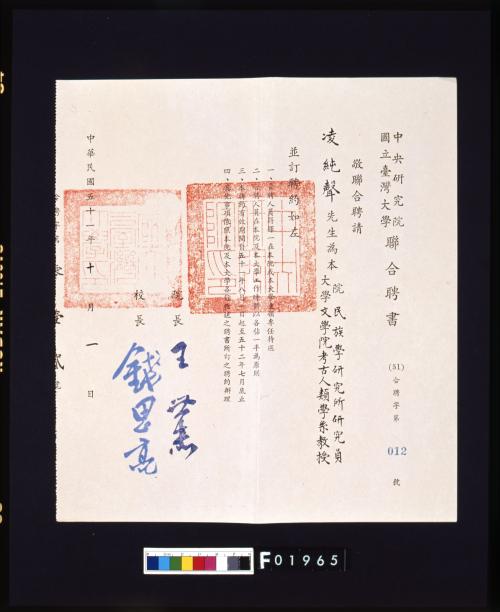

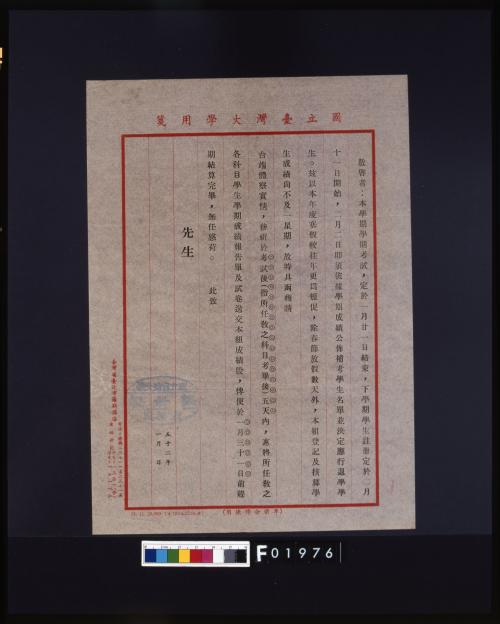

凌純聲─國立台灣大學函

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

內文如下:國立台灣大學用箋 敬啟者:本學期學期考試,定於一月廿一日結束,下學期學生註冊定於二月十一日開始,二月二日即須依據學期成績公佈補考學生名單並決定應行退學學生。

撒奇萊雅族撒固兒部落男子額飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

女用藤編揹籃

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

女用揹籃,日常搬運使用的編器,女性自頭頂或額頭頂住藤編帶,將地瓜等農作物或是小孩子置於背後的編籃中,在農忙時得以空出雙手進行勞作。

項圈

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Mayun(大貝殼)此物件是男性繫於頸部的裝飾,也可做為盛裝上配帶的飾品(如貝珠衣上的裝飾)。

此物件由貝殼、琉璃珠、苧麻與銅鈕所組成。其中貝殼、琉璃珠與銅鈕均來自與其他族群交換而來,主要應為噶瑪蘭族人。以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。

所羅門香蕉絲整經架織布機

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

(附未完成的香蕉絲布,以呈現各織具之位置、功能、用途。)

此次在所羅門的聖克魯斯島所採集的。使用過,狀況尚佳。

刀鞘

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

鞘背:由護鞘開始,二條平行兩頭蛇浮彫,蛇背刻有菱形紋,向鞘末一端的二蛇頭間,有一三角形洞,緊接著是一人頭彫,然後是一蛇頭。

毯子

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:

1.賽考列克:Balus Snuyu

2.澤奧利:Balax Cnuyu。

此布在南澳泰雅人為被單或床墊,此布的編織技法為Snuyu/Cnuyu(斜紋織)。

(以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

槍

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Syangan(矛刀)此物器為南澳泰雅人狩獵用具及作戰武器。 木柄帶有金屬頭的標槍,是獵人打獵的重要工具,特別是在刺殺山豬、黑熊時,是非常重要的獵具。 此外,由清代劉銘傳的奏摺所見,這項武器也是用來抵禦清兵進入山區的重要作戰武器。

煙斗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Tutux Baku(煙斗) (武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 420):

陶甕

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

陶甕統稱為djilung,而djilung又分為多種,有較高貴的家傳古陶甕叫做dredretan,有較近代的平地交易的古甕pangsiljan(耳甕)、djupeneq(大酒甕)、liljualjuas(荷蘭甕)等種類繁多。

刀與鞘

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品為有鞘的刀。

刀柄(上下二面)浮刻成一站立人像,刃祇有一面。

鞘:由鞘尖以上,有7cm長,稍向前彎,因此刀鞘全部不成直線。

鞘面:由鞘尖向上鏤刻一彎曲而上的蛇,蛇身刻有幾何圖形的紋,再向上則為一浮刻的站立人像,鞘面長19cm。

盤蛇女長衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

白布製,已剪裁,無領,帶袖,右衽,五處有紐扣為橫式,衣二側開叉。衣正反二面之中央,二側與袖的緣鑲黑花邊,乃許多組對立的磬紋以曲折紋連成。黑花邊緣有黑條波狀紋。袖端裱黑花布並波狀紋黑邊。黑花布每組圖案由二相對的U形夾一菱眼形間帶有曲折線條紋搆成。紐扣穿鼻呈盤花狀。

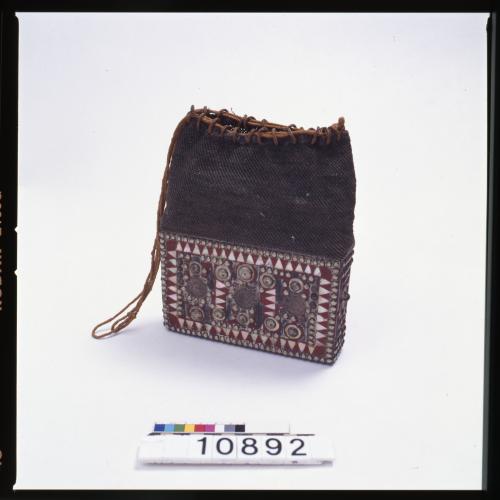

巫師法具盒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此件法具盒下半部為木製,紅漆,用銅及貝殼裝飾;上半部是網袋,網口綴有小藤環,加上細繩,可束緊袋口,亦可提拿。一般法具盒的製作方式是將整段木塊挖空而成,除盒底外,其餘幾面都有雕刻,且以陽刻為主。雕刻題材多人和動物,動物紋中以百步蛇紋、鹿紋最多,另有鋸齒紋、三角連續紋等。

肚兜

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

全件為一方形麻布,其上以紅、灰、綠、米等四色毛線夾織成大小菱形紋飾,麻布上角往內折五公分,使成為肚兜上緣,左右兩角內面以黑色麻線縫上由紅黑兩色毛線編成的綁帶,並於領口上緣縫上黑、白、黃、橘四色編成的直條形紋織帶,另以黑麻線縫上白色鈕釦飾於布面上,中間成雙排十字,四周圍成一等距菱形狀,上端成V字形。

男上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藍衣白花葉圖案綢布製,已剪裁,無領帶袖,有紐扣為樣式。對襟的一邊加一塊布使衣服成為右衽。紐扣穿鼻為紅,黃,綠三色毛線製成帶狀。頸周衣二側,袖端及衣正面中央的襟上裱黑綢布,黑綢布緣鑲黑衣花邊。花邊圖案成“S”磬紋為主的幾何紋顏色為紅,黃,綠相間以白線條紋成二部。

盤蛇女長衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藍布製,已剪裁,右衽,有領,帶袖,二側開叉,五處有紐扣為橫式。紐扣穿鼻處花布製。衣二側,背邊上有曲折紋,卍字紋,菱形帶點紋,線條圖案。花邊緣裱黑衣紅,白,黃三色搆成菱眼,半菱眼的花邊。領上線曲折紋及齒紋,以黃色為主間綴紅色。領周黑布上繡十字以插卷紋。二對立蛇形,紅,綠,黃三色插間白線中分的磬紋。