全部藏品

探索790個藏品

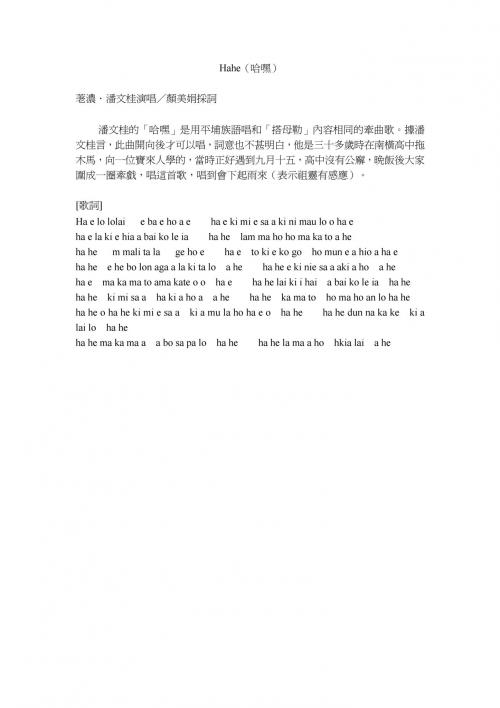

哈嘿

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣六龜頂荖濃村西拉雅族傳統詞曲

潘文桂的「哈嘿」是用平埔族語唱和「搭母勒」內容相同的牽曲歌。據潘文桂言,此曲開向後才可以唱,詞意也不甚明白,他是三十多歲時在南橫高中拖木馬,向一位寶來人學的,當時正好遇到九月十五,高中沒有公廨,晚飯後大家圍成一圈牽戲,唱這首歌,唱到會下起雨來(表示祖靈有感應)。

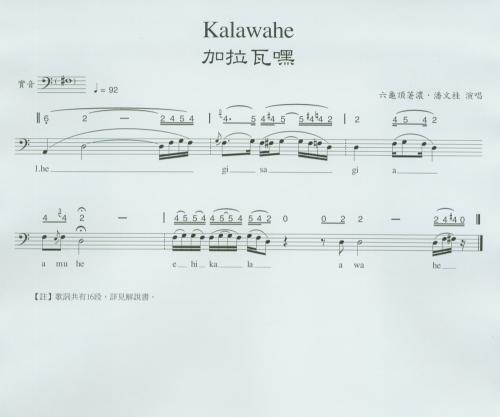

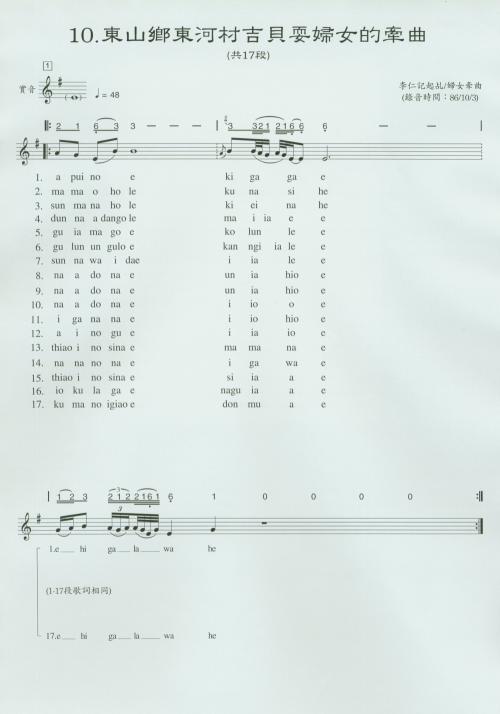

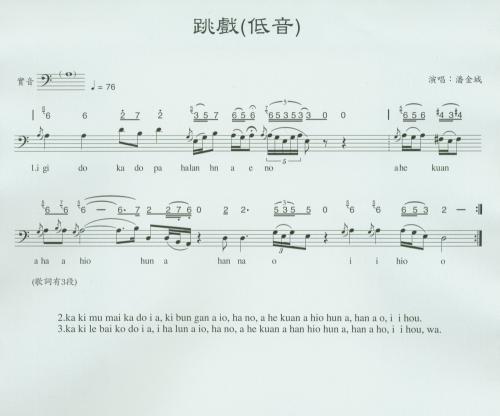

加拉瓦嘿

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣六龜頂荖濃村西拉雅族傳統詞曲

潘曾尉和潘梁桃過去都參加過跳系的儀式,雖然當時年少的潘曾尉,尚無資格擔任「向頭」的職務,但她還是依稀記得kalawahe(加拉瓦嘿)的片段,她共演唱了13段。

水金

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣六龜頂荖濃村西拉雅族傳統詞曲

潘曾尉及潘梁桃兩位老媽媽,看到我們要幫她倆錄影及錄音,馬上即興的來上這段水金,似乎讓我們又回到從前。潘曾尉及潘梁桃都說,唱水金時過去看到什麼、聽到什麼就唱什麼。這似乎告訴我們,「zui jing(水金)」就是平埔族人的「無字曲仔」。

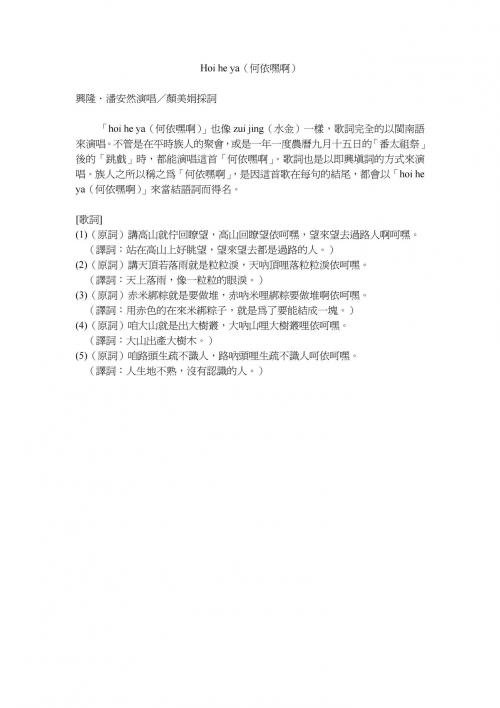

何依嘿啊

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

高雄縣六龜頂興隆村西拉雅族傳統詞曲

王玉蘭的「hoi he ya(何依嘿啊)」唱法與潘安然的唱法一樣,但歌詞卻有很大的出入。王玉蘭的「hoi he ya(何依嘿啊)」似乎與「zui jing(水金)」的歌詞相似。句與句之間的連貫性比較有距離,這也是我們這一代的族人,最難學會的部份。。

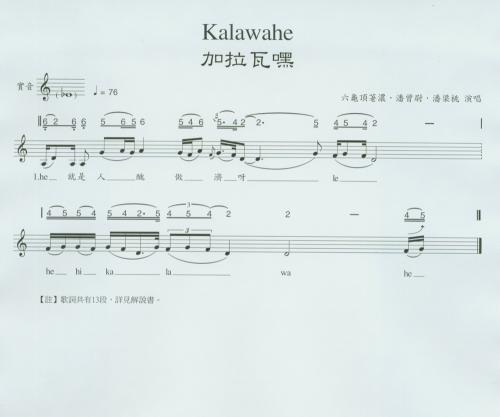

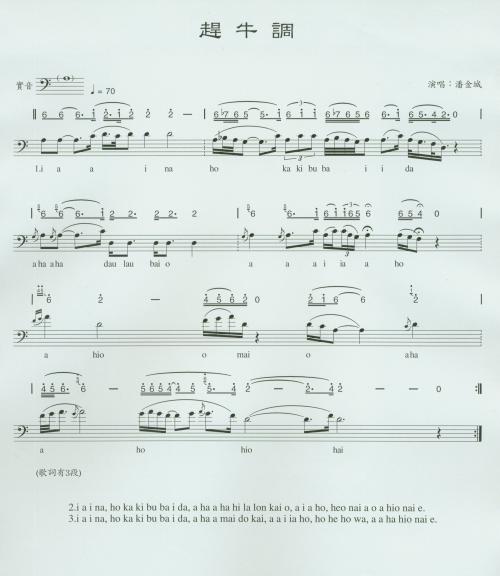

跳戲(低音)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

低音的跳戲,或許是因為該曲調音域大都在五度之內,偶爾才出現一、兩個八度音,少了他那天生男高音特之的揮灑空間,因此潘金成唱起低音的跳戲,就顯得較中規中矩。

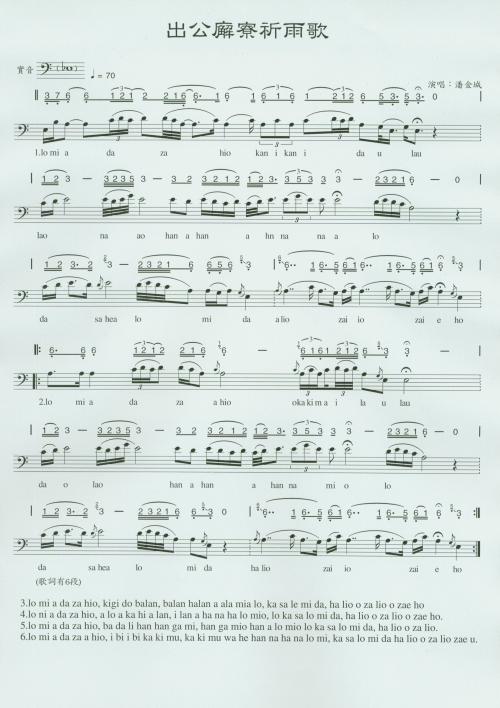

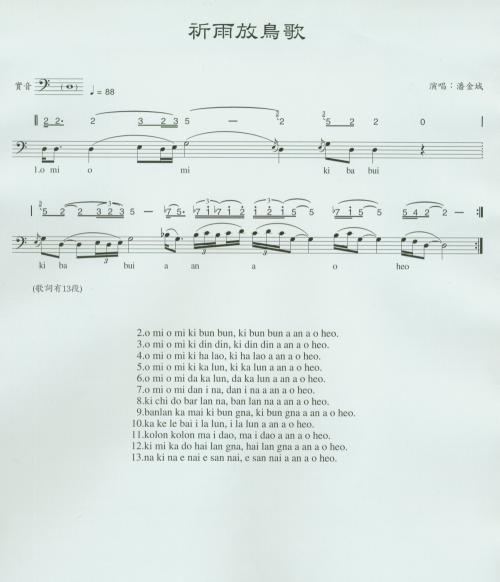

出公廨寮祈雨歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

潘金成演唱的「出公廨寮祈雨歌」,雖然從曲調主體上,仍可聽得出與第一部份族人一起演唱的「出公廨寮祈雨歌」相似,但原先簡潔單純的旋律型,已經被它那遊吟式的「強裝飾」曲風複雜化。這也是潘金成將傳統歌謠學會之後,又將之巧織後的結果。

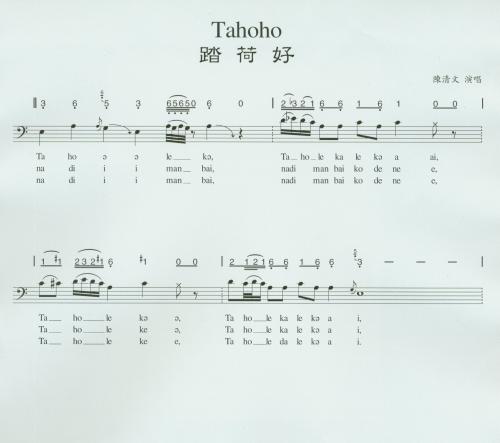

踏荷好

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

這首Tahoho是夜祭時的最後一首跳戲歌謠,所有陳清文演唱的歌曲當中,這一首是最接近族人唱法的一首歌謠。陳清文並沒有加入個人的演唱風格,反而循規蹈矩的依傳統的唱法來演唱。

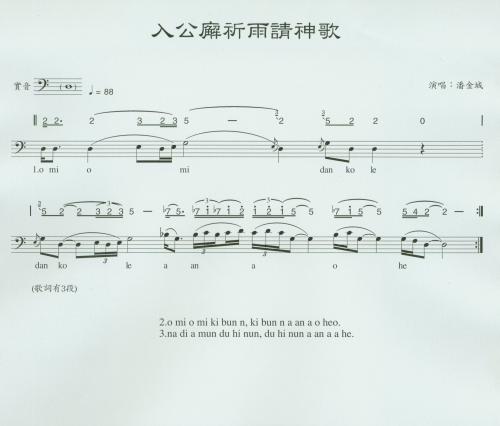

入公廨寮祈雨請神歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

潘金成演唱的「入公廨寮祈雨請神歌」,歌詞只有2段。曲調與「祈雨放鳥歌」也相同,演唱風格上雖然亦有陳清文的影子,但其演唱的歌詞,卻是固定不變的。

咱們噶瑪蘭人要起來

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首咱們噶瑪蘭人要起來(qasengat pa ita na kebaran),是花蓮新社噶瑪蘭人在民國78年第二次回故鄉(宜蘭)參加慶祝活動時,由潘金榮自己創作詞曲的噶瑪蘭新民歌。

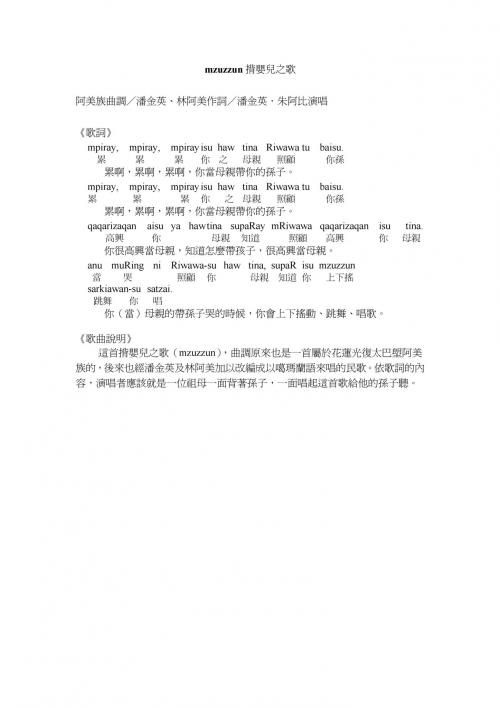

揹嬰兒之歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首揹嬰兒之歌(mzuzzun),曲調原來也是一首屬於花蓮光復太巴塱阿美族的,後來也經潘金英及林阿美加以改編成以噶瑪蘭語來唱的民歌。依歌詞的內容,演唱者應該就是一位祖母一面背著孫子,一面唱起這首歌給他的孫子聽。

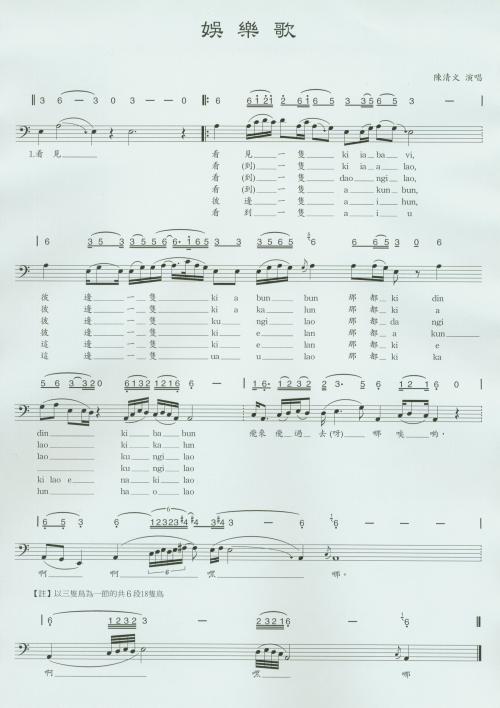

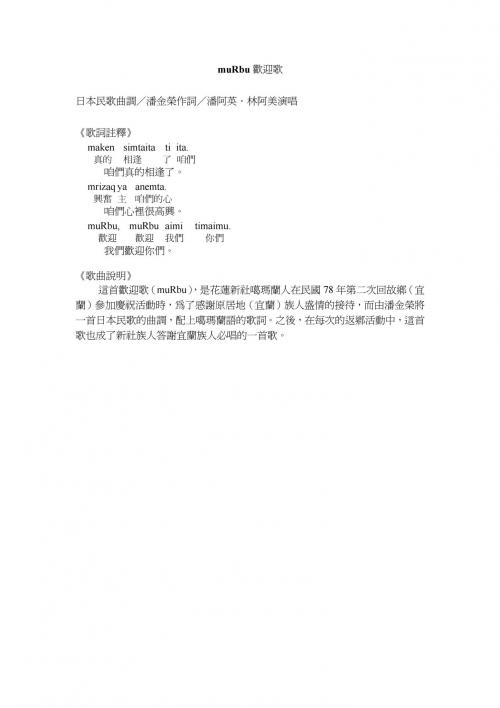

歡迎歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歡迎歌(muRbu),是花蓮新社噶瑪蘭人在民國78年第二次回故鄉(宜蘭)參加慶祝活動時,為了感謝原居地(宜蘭)族人盛情的接待,而由潘金榮將一首日本民歌的曲調,配上噶瑪蘭語的歌詞。之後,在每次的返鄉活動中,這首歌也成了新社族人答謝宜蘭族人必唱的一首歌。