全部藏品

探索10726個藏品

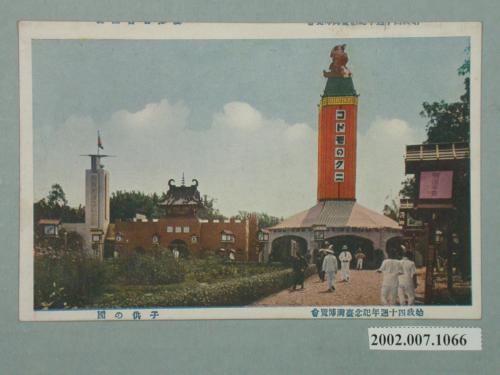

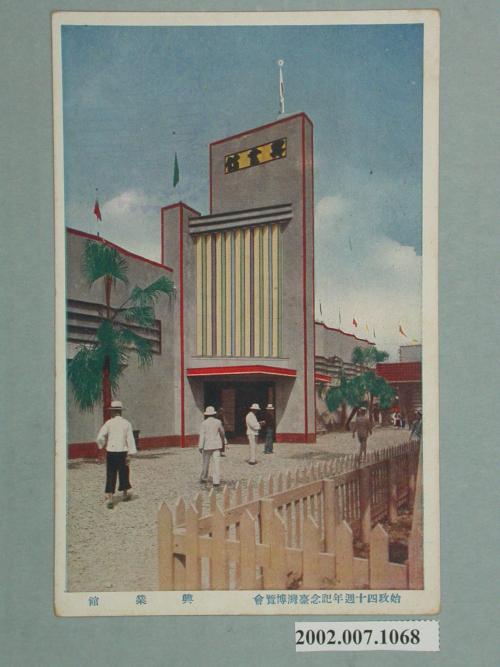

臺北市國際情報社臺灣支局發行始政四十周年紀念臺灣博覽會興業館

國立臺灣歷史博物館

1. 本物件為以興業館為主題之明信片,其正面為興業館之彩色繪圖,繪圖中有一棟灰色建築物,上方以黃底黑字標註「興業館」,建築物下方有4名戴著白色帽子的男性、右下角有一座木製柵欄,影像下方標註「始政四十週年記念台灣博覽會」、「興業館」。

臺北南門外長谷川製臺灣勸業共進會夜景

國立臺灣歷史博物館

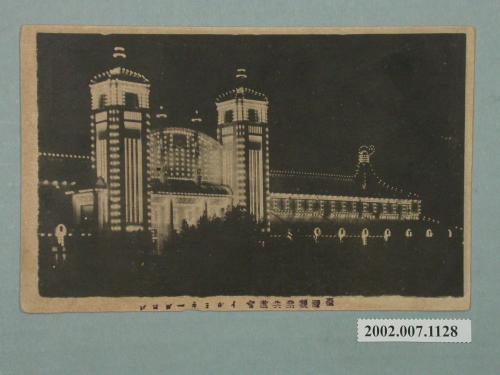

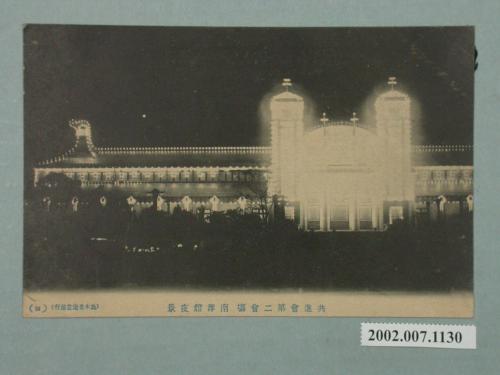

1. 本物件為以臺灣勸業共進會夜景為主題之明信片,其正面為南洋館黑白照片,影像拍攝時間為夜晚,由燈泡裝飾南洋館外觀,使其在夜晚仍清晰可見,中央圓拱入口處及兩側塔樓式建築佈滿燈飾,其右方兩層樓建築物的輪廓部分亦有裝設燈泡,仍可見其屋頂造型,影像下方標註:「臺灣勸業共進會イルミネーション」。

臺北南門外長谷川製臺灣勸業共進會第二會場蕃族館

國立臺灣歷史博物館

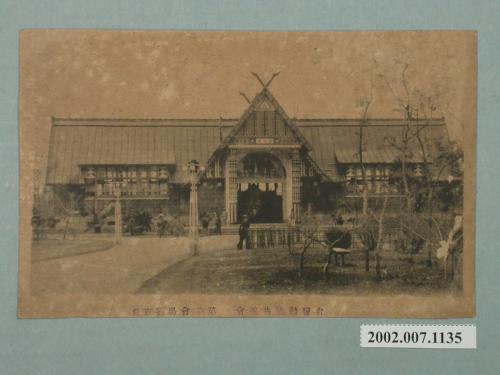

1. 本物件為以臺灣勸業共進會第二會場蕃族館為主題之明信片,其正面為蕃族館黑白照片,影像中央為蕃族館建築物,中央入口處屋頂為等腰三角形,牆面繪有許多三角形或菱形組成的圖騰花紋,中間處一方型告示牌標示「蕃族館」,其展覽館為自中央左右對稱建築,影像下方標註「台灣勸業共進會」、「第二會場蕃族館」。

鈴木勇進堂發行共進會第二會場南洋館夜景

國立臺灣歷史博物館

1. 本物件為以共進會第二會場南洋館夜景為主題之明信片,其正面為南洋館黑白照片,影像拍攝時間為夜晚,中間圓拱屋頂建築物及兩旁的塔樓皆裝飾有燈泡,左方屋頂處裝飾燈泡勾勒出其建築外觀造型,影像下方標註「共進會第二會場南洋館夜景」、「(鈴木勇進堂發行)」、「(ヨ)」。

鈴木勇進堂發行共進會第二會場南支南洋館

國立臺灣歷史博物館

1. 本物件為以共進會第二會場南支南洋館為主題之明信片,其正面為南支南洋館黑白照片,影像前景為排列整齊的長椅,南洋館外型為自中間圓拱左右兩側對稱的建築物,其入口兩旁各有一座塔樓建築,影像下方標註「共進會第二會場南支南洋舘」、「(鈴木勇進堂發行)」、「(ソ)」。

醬釉提樑注壺壺身

國立臺灣歷史博物館

注壺器身,以粗質的紅陶土為胎,全器光素,並未飾以龍紋。器腹為略扁的圓形,上部略寬,下部微縮,拉坯的痕跡明顯。流嘴底部呈袋狀,口部縮小,修成斜尖形,以利引水。提樑粗壯,以土條彎曲後黏貼上去,未加任何修飾。器身內外施以褐色釉藥,以免茶水滲漏。全器造型粗獷簡潔,純樸中充滿活力。

三塊木組合方勝糕印組

國立臺灣歷史博物館

三塊木組合方勝型糕印,共1組3件。上部與下部外形呈長條形,一側雕刻呈內凹「ㄑ」字形。糕印之頂蓋印,外形呈菱形,頂部帶鈕,印面中央雕方勝紋。使用時將上下模板塊交合,將糕粉舀入模具內,鋪平後以上蓋壓實,再逐一卸開模板塊即可。

長條板五圓糕印脫模配件

國立臺灣歷史博物館

長條形木版於一長邊刻5個半圓形,本件為糕印的脫模組件之一,雖然只是配件,但仍可看出是一次可壓印五枚圓糕。左右各有一孔洞,其功能是在組合模具時套入凸鈕,以防滑移的作用。

醬釉方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

廣口,圓唇,短頸內縮,折肩,斜直腹,平底。紅磚胎,夾砂顆粒明顯,全器拉坯成形,素面無紋,內外施作醬釉,入窯採取疊燒工藝,陶罐器肩部位上面由於有另一件陶盤或陶缽類產品覆蓋著,沒有接觸到火焰,因此呈現暗紅褐色的無釉現象。

醬釉方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

廣口,圓唇,短頸內縮,折肩,弧腹,平底,整體器形比例近呈方形。紅磚胎,夾砂顆粒明顯,全器拉坯成形,素面無紋,外器壁施作醬釉,入窯採取疊燒工藝,陶罐器肩部位上面由於有另一件陶盤或陶缽類產品覆蓋著,沒有接觸到火焰,因此呈現暗紅褐色的無釉現象。

醬釉方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

圓唇,短頸內縮,折肩,斜直腹,平底,器形上長寬比例大致相等,近乎正方形。紅磚胎,夾砂顆粒明顯,全器拉坯成形,素面無紋,外器壁無釉,內器壁施釉。入窯採取疊燒工藝,肩部有摞疊入窯燒造而留下的圈狀支燒痕。燒製時由於燒成溫度過高,以至於器壁略作歪斜,口緣兩側各有一道龜裂痕。

醬釉方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

廣口,圓唇,短頸內縮,鼓肩,斜直腹,平底。紅磚胎,夾砂顆粒明顯,全器拉坯成形,素面無紋,外器壁無釉,內器壁施釉,入窯採取疊燒工藝,肩部有摞疊入窯燒造而留下的圈狀支燒痕由於燒成溫度過高,或者上面產品過重,以至於產生器身歪斜變形甚至破損的現象。該類方罐一般做為食材的儲存容器。

醬釉方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

圓唇,短頸內縮,折肩,斜直腹,平底。紅磚胎,夾砂顆粒明顯,全器拉坯成形,素面無紋,外器壁無釉,內器壁施釉。入窯採取疊燒工藝,肩部有摞疊入窯燒造而留下的圈狀支燒痕。燒製時由於燒成溫度過高,以至於器身略作歪斜,而且一側器壁嚴重龜裂。該類方形陶罐一般做為食材的儲存容器。臺灣製品,極可能為沙鹿窯,待考。

醬釉方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

廣口,圓唇,短頸內縮,折肩,斜直腹,平底。紅磚胎,夾砂顆粒明顯,全器拉坯成形,素面無紋,外器壁無釉,內器壁施釉,入窯採取疊燒工藝,肩部有摞疊入窯燒造而留下的圈狀支燒痕由於燒成溫度過高,或者上面產品過重,以至於產生器身歪斜變形的現象。該類方形陶罐一般做為食材的儲存容器。臺灣製品,極可能為沙鹿窯,待考。

褐釉聳肩陶甕

國立臺灣歷史博物館

短直口、聳肩、肩以下斜直內收成平底的褐釉甕。器身最大徑在折肩部位,肩部以下斜直腹身,平底。內外器壁施褐釉,施釉面不均,肩部有摞疊入窯燒造而留下的支燒痕。可見於1822年沉船得順號(Teek Seeum)出水遺物。推測主要流行年代於19世紀,中國華南地區製品。其功能推測是酒甕等液體儲存容器。

褐釉聳肩陶甕

國立臺灣歷史博物館

短直口、聳肩、肩以下斜直內收成平底的褐釉甕。器身最大徑在折肩部位,肩部以下斜直腹身,平底。外器壁施褐釉,施釉面不均,大面積無釉,呈灰色。可見於1822年沉船得順號(Teek Seeum)出水遺物。推測主要流行年代於19世紀,中國華南地區製品。其功能推測是酒甕等液體儲存容器。

素燒紅陶甕

國立臺灣歷史博物館

胎質暗紅,造型特別。整個器形呈梭形,上下兩頭尖,中間比較粗,方形器唇,沒有頸部,器尖斜直呈金字塔形,器腹上方突然稍微外折擴大之後再向下縮小,整體造型形如魚嘴,有人將這種陶甕稱為「魚嘴甕」。