全部藏品

探索1381個藏品

磚胎褐釉碗

國立臺灣歷史博物館

磚胎上釉陶碗,以轆轤拉坯成形,坯體粗糙,雜質多。器面滿佈拍印同心圓圈紋,再施褐釉,燒成溫度偏低,品質不佳,顏色呈暗褐色且多見剝釉,釉藥燒成光亮度不夠。這類紅陶褐釉碗,是日治末期戰爭背景下的產物。

汕頭窯煎藥罐

國立臺灣歷史博物館

小圓口,口沿外折,短頸,弧形內收,圓肩,凹底,器身呈圓球狀,腹部近底部處有一環狀內凹痕,形成類似圈足的效果。全器無釉,胎色褐紅,器身素面無紋,但可見拉坏的環狀痕跡,器腹中央有一道凹凸不平粗糙的紋路。頸部以三、四條粗竹篾圈起,尾端反折,再以竹篾環繞固定,製成把手。

彩繪竹紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺北鶯歌窯流行生產的飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,以模具成形,並於白色長石釉釉下彩飾之後,高溫燒製而成。圈足刮釉露胎,沾黏窯沙並見燒結痕跡。碗口緣上方裝飾一圈寬帶青色釉彩,外器壁下方再施作一道青花線圈,皆為化學鈷料。

青花線圈紋高杯

國立臺灣歷史博物館

日治後期最常見的高杯器型,整體器型腹壁一般略厚,外形高而直立,圈足相對較小,腹壁高而直立,圈足相對較小。鏇坯壓模製成,屬於工業化大量生產的平民瓷杯,臺灣傳世與出土就發現相當數量的此類白地高杯,大多為平價的岐阜縣美濃燒。

淺藍絲質緹花高立領大襟女衫

國立臺灣歷史博物館

此為淺藍色緹花絲質立領長袖大襟衫,衣身修長、袖管細窄,合身細長的外型輪廓是1910~20年代漢族女衫的典型,高立領屬於30年代女裝的流行要素,所以此件服裝製作的時間約是1920~30年代。

淡藍釉金魚紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為金魚紋、扇貝紋,並在旁邊淺浮雕印花水波和水草紋,描寫金魚在水中悠然遊走的情景,外器壁近底處裝飾一圈回紋。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的藍釉,使色彩富於變化。除圈足著地處之外全器滿釉。

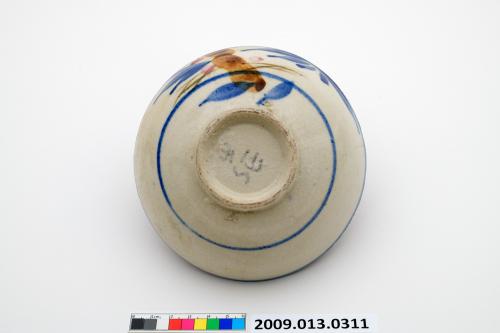

青花粉紅彩花卉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺灣常民家庭普見使用的彩繪飯碗。造型呈敞口、圓弧腹、帶圈足碗,採鏇坯壓模、彩繪施釉燒製而成。圈足外直內斜,露胎呈灰白色,沾有窯沙與多餘胎泥,可見孔隙裂痕。碗口略呈歪斜,碗內器壁素面無紋,有點點細微的縮釉黑斑痕,以及污漬使用痕,碗心正中央的圓孔痕為壓模製作的工序遺留。

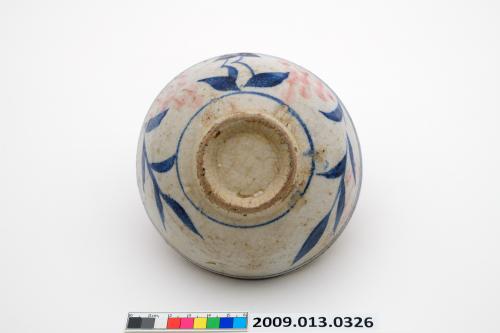

藍釉波濤飛鳥紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

唇口微侈,圓弧壁,帶圈足碗。採壓模成形,圈足刮釉露胎,胎色灰白。除了圈足之外幾乎滿釉,圈足足牆施釉雖未及底,但釉層停駐點連線優美。這個飯碗並不運用彩繪,而是以壓模印花的技法裝飾淺浮雕圖案。內器壁素面無紋,施罩白釉,碗外壁滿滿的層層波濤大大小小錯落,飛鳥翱翔其上追逐浪線前行。

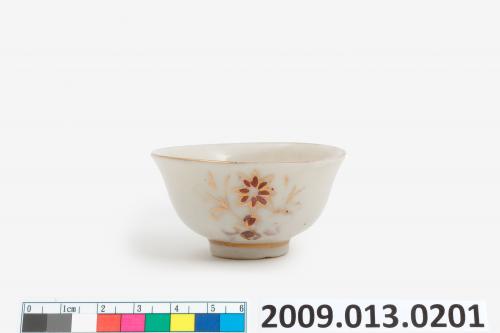

彩繪花果紋碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期家庭常見之彩繪飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,以模具成形,並於白色長石釉上裝飾彩釉之後,高溫燒成。圈足刮釉露胎,有數道空隙裂痕。碗口緣上方裝飾一圈寬帶青色釉彩,帶兩筆人為修補痕跡,修補材料不詳,但黃色效果形似追摹習稱為金補(或稱為補金、金繕)的陶瓷修理工藝。外器壁下方裝飾一道青花線圈。

大甲東陶製石珠

國立臺灣歷史博物館

扁圓形,底部具有弧度,上接一個小球形,頂部有圓形凹槽,大小約剛好可以一手拿握。石珠,或稱石托,是傳統窯廠必備的製陶工具,早期取用現成的卵石或用食材製成。陶器剛做好時,坏壁還很鬆軟,因此會使用石珠拍陶,加以修整器形。

多彩折沿口碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期臺灣餐具流行彩瓷的年代,鶯歌地區製作,專門供應小吃攤使用,業者稱為「生意碗」的小吃碗。碗的形制極具特色,坯體厚重,大撇口碗折沿口邊寬寬大大的,碗下腹腰線收縮,底部狹窄,碗的腹壁下細上粗,視覺上看似食物容納份量多,實則盛裝有限。許多小吃如肉圓、滷肉飯、米苔目、刨冰等店家都愛用的餐碗。

黃閃光釉萬壽無疆紋碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期鶯歌窯流行的黃閃光釉樣式飯碗。全器模製成形,施罩白釉高溫燒製,再上黃閃光釉二次燒製而成。全器施釉,圈足刮釉露胎,圈足略有缺損。碗內面素面無紋,施罩白釉。外器壁施罩新式閃光釉彩,這是一種低溫釉上彩,燒成溫度約攝氏七、八百度,施在白色釉藥上,會產生一種閃光的效果。

醬釉提樑注壺壺身

國立臺灣歷史博物館

注壺器身,以粗質的紅陶土為胎,全器光素,並未飾以龍紋。器腹為略扁的圓形,上部略寬,下部微縮,拉坯的痕跡明顯。流嘴底部呈袋狀,口部縮小,修成斜尖形,以利引水。提樑粗壯,以土條彎曲後黏貼上去,未加任何修飾。器身內外施以褐色釉藥,以免茶水滲漏。全器造型粗獷簡潔,純樸中充滿活力。

青花線紋碗

國立臺灣歷史博物館

敞口,斜弧壁,碗底較淺而寬,近底處略作方折,帶圈足碗。採壓模成形、青花鈷料裝飾之後高溫施釉燒製而成。採疊燒技術工藝,碗心留下一道澀圈。全器除圈足與澀圈之外滿釉。碗內壁素面無紋,碗外壁口緣與近底處裝飾兩組青花雙線弦紋。碗底有後加的朱紅色花押圖案,作用不明。從胎釉特徵判斷,屬於臺灣中部窯製品。

淡藍釉飛鳥紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為飛鳥紋與扇紋,並在旁邊淺浮雕印花葉紋,近底處一圈回紋帶。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的青釉,使色彩富於變化。除圈足著地處之外全器滿釉。戰後初期臺灣鶯歌窯製品,當時流行的飯碗樣式。

彩繪古木梅花紋綠釉碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期家庭常見之釉下多彩瓷碗。微侈口、弧壁、帶圈足碗。比起同時期其他常見之敞口、弧壁寬腹的帶圈足碗,器形較為清瘦小巧。以模具成形,碗外器壁下方模印環形蓮瓣刻紋,圈足以外,全器滿釉,底足刮釉露胎處潔白細緻。內壁素面無紋,外器壁一側以朱、綠、褐、白顏料釉下彩繪古木梅花紋,沒骨寫意筆法純熟自然。

描金上繪花草紋小杯

國立臺灣歷史博物館

典型的日本清酒小盅(杯)。壁薄,器形圓唇略外翻,斜壁外侈圓弧折腹,接矮圈足,製作精美。通體施釉,足心滿釉,圈足剖面呈三角形,足尖平圓抹釉,壓模製作。胚體胎土潔白清脆,瓷化程度高,釉色透明,施釉均勻。杯口唇與圈足上緣各有一道描金線圈,杯面對稱處各以釉上描金鉤邊花卉,內填紅色彩。

淡藍釉金魚紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為金魚紋、扇貝紋,並在旁邊淺浮雕印花水波和水草紋,描寫金魚在水中悠然遊走的情景,外器壁近底處裝飾一圈回紋。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的藍釉,使色彩富於變化。除圈足著地處之外全器滿釉。

淡藍釉飛鳥紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為飛鳥紋與扇紋,並在旁邊淺浮雕印花葉紋,近底處一圈回紋帶。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的青釉,使色彩富於變化。除圈足著地處之外全器滿釉。戰後初期臺灣鶯歌窯製品,當時流行的飯碗樣式。

青花游聚樂文字紋大碗

國立臺灣歷史博物館

青花游聚樂文字紋大碗。日本大正昭和年代製品。胎體潔白青脆,高溫瓷器,施透明釉,略泛白,足心滿釉,研判是瀨戶燒。於二戰末期日本國實施統制經濟時期,曾見留有「品8」之統治編號的同形製品,顯見是瀨戶市品野地區大量製作的器物。

長方板單面雕三十三枚糕印

國立臺灣歷史博物館

長條板單面陰雕三十三枚糕印模。用於製作年節期間紅白兩色的糕仔粒,一次可製作三十三顆,可見製作出來的糕點體積相當精緻小巧。印模型制有葫蘆、仙桃、梅花、菊花、柿蒂等。此模具背後有「協勝」字樣,應為店舖名,故此物原屬糕餅店家所有,用於製作年節與生命禮俗時所需糕品。