音樂養成與奠基

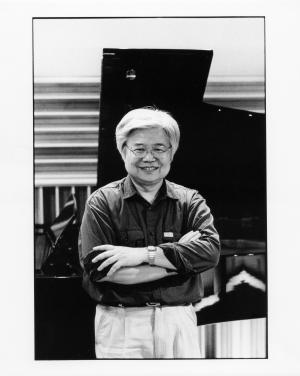

張己任1945年出生於廣東省平遠縣,七歲隨家人遷移到臺灣。因家中兄姐喜好古典音樂,經常借唱片回家播放,張己任開始接觸古典音樂。9歲開始學鋼琴,國中二年級時,機緣之下聽到舒伯特《未完成交響曲》、貝多芬《命運交響曲》,萌發專攻音樂的決心。15歲在臺灣省鋼琴比賽中獲得殊榮,從國三到高中,隨陳學謙教授鋼琴,陳學謙老師的栽培影響張己任很深。在選擇大學之際,受東海大學社會學系梁緒華教授的影響,進入東海大學社會學系就讀,社會人文學科的學習養成,奠定了日後音樂學術上廣闊的視野。大學時期,張己任在東海大學古典音樂唱片室工讀,看書自學音樂理論與音樂史,並大量的聆聽古典音樂與鑽研管弦樂總譜。張己任之音樂才能也獲當時東海大學聖樂團指揮鄭德安教授賞識,大學二年級時,張己任即獲鄭教授推薦指揮東海大學聖路易斯教堂詩班指揮,也在東海大學附屬懷恩中學教授音樂。雖然大學未唸音樂系,但大量聆聽古典音樂唱片、詩班指揮、音樂教學及不斷的閱讀研究相關書譜等,為日後的正式音樂學習奠定了厚實的能力與基礎。

大四時,東海大學音樂系尚未成立,當時仍任教于東海大學通才教育課程的羅芳華授推薦張己任到美國西德州攻讀音樂。服完兵役後,張己任先赴美國德州西德州大學,一年後轉往紐約曼尼斯音樂院(The Mannes College of Music)專攻管弦樂指揮, 1973年以特優(With Distinction)成績畢業於美國紐約曼尼斯音樂學院( ‘The Mannes College of Music’),師承班堡格(Carl Bamberger,1902-1987)、伯爾(Paul Berl,1907-1974)、賴特(Richard Lert,1885-1980)、布隆斯德(Herbert Blomstedt, 1927-)習管絃樂指揮。1975年返臺任教東海大學音樂系,同時任職臺灣省立交響樂團指揮。

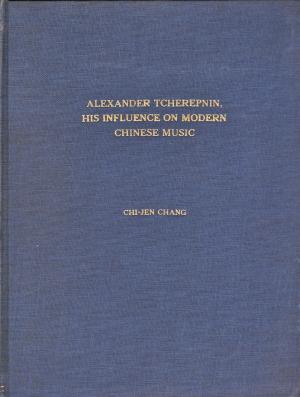

1978年獲全額獎學金再赴紐約市立大學(The City University of New York)博士班,攻讀音樂學與音樂理論,參與學校的「交響樂計畫」(以研究及出版十八世紀失傳之交響樂曲為目的),擔任總譜編輯及指揮之職。1981年轉入紐約哥倫比亞大學(Columbia University),1983年以《齊爾品對現代中國音樂的影響》獲得博士學位。

指揮展露頭角

張己任於國外求學時期,屢屢獲獎,逐漸在指揮界展露頭角。1974年獲紐約市立歌劇院魯德爾(Julius Rudel)指揮獎,擔任曼尼斯音樂院歌劇助理指揮,同時也擔任「紐約青年藝術家室內交響樂團」指揮及總監。同年參加「北卡羅萊納交響樂團」(North Carolina Symphony Orchestra,USA)獲得青年指揮獎;1975年獲選參加「國際指揮講座」(International Conducting Symposium, Jacksonville, FL.)是入選十二人中唯一的東方人。同年獲選參加「第五屆國際樂團指揮及交響樂演奏」(Fifth International Institute of Orchestral Conducting and Symphonic Performance ) 研習班,與當時任「德萊斯登交響樂團」總監及指揮(Chefdirgent Dresdener Staatskaplle)之Herbert Blomsted(後任「舊金山交響樂團」指揮及「萊比錫布商大廈」指揮Chefdirgent Gewandhauseorchstre , Leipzig)學習指揮,並於結業時指揮演出;也是1975年唯一獲選參加「卡拉揚國際青年指揮比賽」的臺灣人。同年返臺任教東海大學音樂系,任職臺灣省立交響樂團指揮(1975-1978)。1984年任教東吳大學音樂系,擔任東吳大學音樂系交響樂團指揮及音樂總監(1984-2010)。

張己任博士足跡踏遍歐美各國地,東南亞及中國大陸,獲得「樂曲自然流暢!」、「控制,絕對的控制!」、「具有個人特殊的氣質!」、「指揮的手法細膩、優雅!」等佳評。

研究中國近現代音樂歷史

1978年張己任返回紐約攻讀博士時,齊爾品已於1977年過世,在偶然的機緣下住進齊爾品的紐約寓所,當時齊爾品夫人李獻敏女士急需要一位學有專精的人幫忙整理齊爾品生前的資料,也是這個機緣,使得張己任認識齊爾品、深受齊爾品為30年代的中國音樂界做了不少貢獻而深受感動,因而產生了以齊爾品與中國現代音樂作為博士論文研究主題的念頭。又因近水樓臺,在資料的取得、整理上十分順利。1983年張己任以《齊爾品對現代中國音樂的影響》(“Alexsander Tcherepnin, his influence on Chinese Modern Music”)從紐約哥倫比亞大學獲得博士學位。張己任對齊爾品的研究成果有目共睹,相關文章曾於香港《明報》、《中央音樂學院學報》等許多重要的期刊報章上刊戴過。後來大部分收錄到張己任的文集中,如在《音樂、人物與觀念》的第一輯部分有:〈齊爾品與中國的音樂〉、〈中國音樂的宣傳家─齊爾品與中國的專業音樂教育〉、〈記齊爾品夫人李獻敏女士〉。《談樂錄》中有〈齊爾品作品紀念發表會聽後感〉、《音樂論衡》中有〈劉雪庵與齊爾品〉等。

此外,張己任因為從研究齊爾品中發現了江文也,有感於江文也的音樂長期被埋沒,決定還江文也一個作曲家的面貌。在當時又因緣際會與音樂學家韓國鐄、畫家謝理法一起討論江文也,終促成1981年在張己任紐約寓所舉辦的一場江文也作品發表會,這場音樂會規模雖小,卻廣受注目,使得江文也及其作品重新受到了注意。同年,張己任把被埋沒將近五十年的江文也成名作《臺灣舞曲》帶到香港指揮演出。1982年,臺北市立交響樂團又在張己任的指揮下演出了《臺灣舞曲》。爾後張己任更致力於研究、推廣江文也的作品,不僅自己指揮江文也的作品、鼓勵臺灣的音樂家演奏、研究江文也的作品、也在海內外各處演講介紹、或指揮江文也的作品,希望這位音樂家的作品能重返樂壇。在2002年出版的《江文也:荊棘中的孤挺花》,應該是張己任研究江文也的一個代表作。雖然他自己認為只不過是「初探」而已。

張己任在紐約就讀博士學位時,偶然在音樂雜誌上看到一篇韓國鐄的文章〈黃自留美資料研究〉,觸發張己任對黃自管絃樂曲《懷舊》的好奇,幾番波折,奇蹟發生,張己任收到韓國鐄寄來的樂譜,在附帶的信函中,韓國鐄還提到樂譜得來十分不易,希望有一天能在臺灣演出。張己任在《談樂錄》的〈黃自的《懷舊》〉一文中,記錄這樣的歷程。1985年張己任在臺灣把黃自被淹沒近四十年的管弦樂曲《懷舊》,在臺灣指揮演出,重現世人眼前,讓大家對黃自有新的認識。又因張己任早年客席指揮海外樂團時,經常被要求帶一首中國或臺灣作曲家的作品來介紹自己的國家,使得從小在西方音樂環境中長大的張己任深受刺激,而讓張己任意識到研究中國、臺灣近現代音樂歷史的重要。他曾語重心長地說:「演奏中國人的作品是中國人的責任!同樣的,演奏臺灣人的作品是臺灣人的責任!」

致力音樂論述與扎根音樂教學

張己任雖然早期以指揮在音樂界成名,但進入大學教育圈後,他的角色卻開始偏向音樂學的研究。張己任對於音樂寫作的基礎,奠基於從小對文學深厚的素養、加上就讀東海大學社會學系接受人文學科的學習訓練,使得他日後得以從較寬廣的面向、觀點去探究與思考音樂上的問題。張己任從大學代就開始寫作有關音樂的文章,即使在國外求學階段也不斷透過文字介紹當時國外的音樂人物、思潮及音樂動態,回國任教後,不僅透過寫作闡述他對音樂的想法,也翻譯外文音樂書籍與文章,讓莘莘學子在學習音樂與音樂歷史、音樂理論上獲益良多。為了讓學生能了解歐洲中古時期至文藝復興時代音樂的發展歷史,他完成了《西洋音樂風格的演變─中古至文藝復興》(1983)。

《音樂、人物與觀念》(1985)共收錄43篇文章,其中35篇文章大部分在1979-1982年間完成,是張己任在美國攻讀博士時期所寫。書籍內容可分為五個部分:第一部分透過介紹外國音樂家來了解不同的音樂風格與觀念,第二部分對美國音樂活動及音樂團體的介紹報導,第三部分討論國內音樂界的問題,第四部分介紹中國音樂家或與音樂有關的人物來了解中國音樂,第五部分是張己任在大學學生時代的作品。《談樂錄》(1986)收錄張己任在《中國時報》、「人間副刊」專欄〈談樂錄〉所寫的文章,這兩本書都可看出張己任對東西音樂名家、音樂風格、有個人深入獨到的見解。

張己任於1984年受邀至東吳大學音樂系任教、並于1990-1998年擔任音樂系系主任,也在1996-2006擔任東吳大學學生事務長。音樂系主任任內除了壯大師資陣容外,也創立音樂研究所並兼任所長(1993年),也肩負音樂系課程重新規劃的重責。張己任除了擔任東吳大學音樂系管絃樂團指揮以外,亦致力於開拓當時對國內較新穎的音樂課程,如:「音樂學導論」、「賢克分析法」(Schenkerian Analysis)、「音樂社會學」、「分析與演奏」、「中國近現代音樂史」、「中國近代管絃樂作品,ca.1900-1980 」、「高級總譜視奏」(Advanced Score Reading)、「管絃樂文獻與作品」、「管絃樂作品分析」、「管絃樂作品風格研究」、「高級音樂分析法」、「巴洛克時期音樂史」、「古典時期音樂史」、「浪漫時期音樂史」、「二十世紀音樂史」、「專題討論:蒙臺威爾弟 (C. Monterverdi)」、「專題討論:貝多芬研究」、「專題討論:舒伯特的管絃樂作品」、「藝術行政管理」、「音樂與多媒體」、「演藝醫學」等。張己任在教學上的專題研究成果散見於專業期刊、及報章雜誌,曾經參加多次海內外有關中國音樂之國際性學術研討會,並在會中發表論文。

張己任早期曾思考以作曲為專業,也曾受過專業的作曲訓練,雖然曾經寫過二十多首大大小小的樂曲,但對這些作品總是不滿意,最後毅然全部銷毀。目前卻有一首深受中國竹笛、西洋長笛歡迎的作品《笛韻》仍然留存。這首作品對張己任來說似乎也是個意外。

1980年,張己任受旅美竹笛演奏家賴紹恆委託創作《笛韻》(Poem for Flute Solo),該曲為兩樂章竹笛獨奏曲,靈感來自笛曲《鷓鴣飛》。全曲需利用「循環換氣」技巧,從頭到尾一氣吹完,後來因受到許多長笛演奏者的喜愛,而將樂曲稍作修改成為長笛獨奏曲,因此這首作品有竹笛與長笛兩個版本。在《臺灣當代作曲家長笛作品集》CD專輯中,有竹笛、長笛兩種不同版本呈現。此曲亦為2001年臺北市立國樂團第九屆「民族器樂大賽」竹笛指定曲、2007年全國學生音樂比賽「大專組笛獨奏」指定曲目。該曲第一樂章,自由的緩板。附有標題:「山光悅鳥性,潭影空人心」,詩出〔唐〕常健。第二樂章,急板,迴旋曲風,採用比較機械性的節奏,活潑,音域大,充分表現笛子的特性。附有標題:「唯有笛聲攔不住,飛滿江天」,詩出〔清〕鄭板橋(原詩是:唯有鐘聲攔不住,飛滿江天)。

張己任2010年自東吳大學退休,目前為佛光大學歷史系人文講座教授(2012-)、臺南應用科技大學音樂系講座教授(2010-)、東吳大學音樂系兼任教授(2010-)。

撰寫:李婉淳 2016/6/30