全部藏品

探索58個藏品

醒修宮

余立

醒修宮的左側(由內向外)入口。廟宇左側為龍口、右側為虎口,出入廟宇需依循龍口進、虎口出的規範。入口前方龍柱雕有騰躍的兩條龍,龍柱後後的大門旁,分別以聖恩為頭,刻有「聖而神靈光渡海遙臨蓬島;恩深應東墩彩薈生末頂禮」對聯,上聯「醒入禮門」。

南方澳港興媽宮_廟宇

曾一修

南方澳港興媽宮_燈籠

廖怡婷

寶覺禪寺

余立

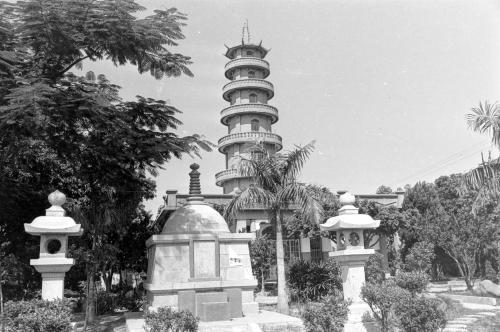

七寶塔前方日式塚,碑上寫著「日本人遺骨安置所」,由井口貞夫大使所書。1957年臺灣總督整理臺灣各地日人遺骨,4年後於北中南興建遺骨安置所。寶覺寺的遺骨同時包含了二戰身亡的臺籍日本兵與日本兵,每年十二月都會有臺日人在此舉行追悼法會,寶覺寺因而也成為中日佛教文化交流中心。

醒修宮

余立

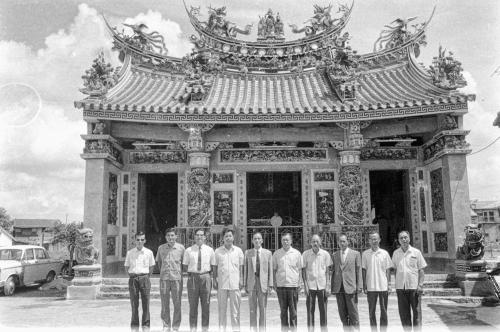

醒修宮屋頂裝飾繁複,除了有以剪粘製成的飛龍作為脊獸,以及屋脊上的故事裝飾,最顯眼的是屋脊正中央的三星像。右側神像手抱一子,為福星;中間神像官帽官服,手持如意,為祿星;左側老人長眉長鬚,一手拄柺、一手持壽桃,為壽星。

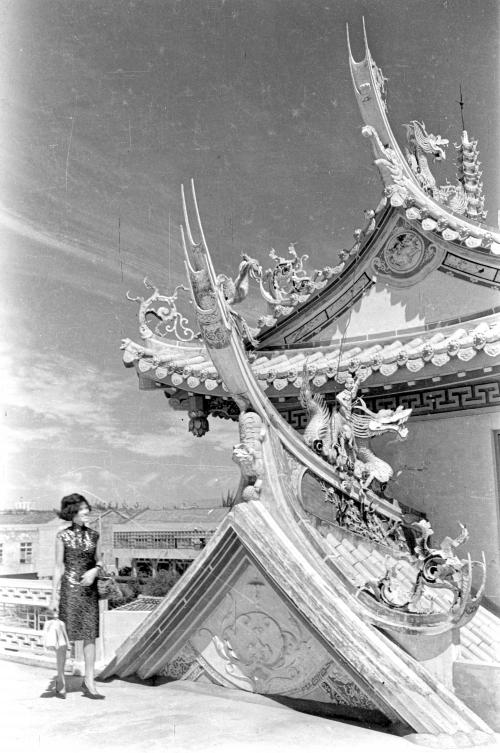

醒修宮

余立

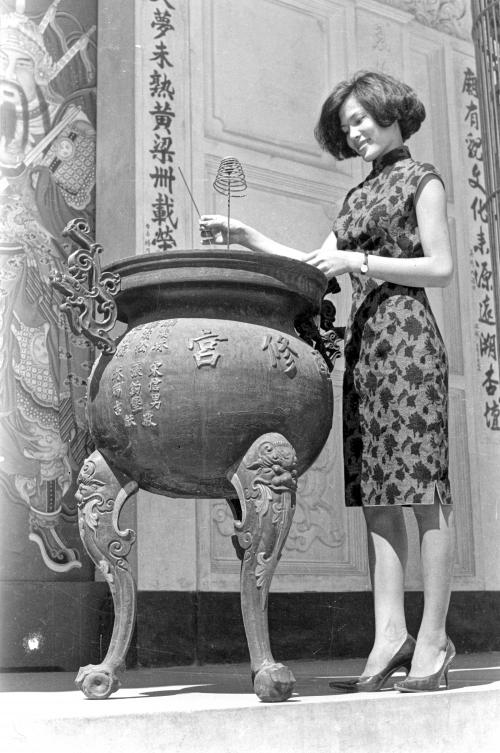

女子身側是醒修宮主殿的屋頂裝飾,其中最醒目的是燕尾,屋脊至兩端向天空高高起翹,末端分岔如燕尾因而得名也是閩式建築重要的特徵。醒修宮甚至具有雙重燕尾。另外,側邊的山牆與山尖、屋頂上的正脊與垂脊都有繁複的龍、虎、人物、花草與吉祥物雕飾,將天際線妝點得華麗非凡。

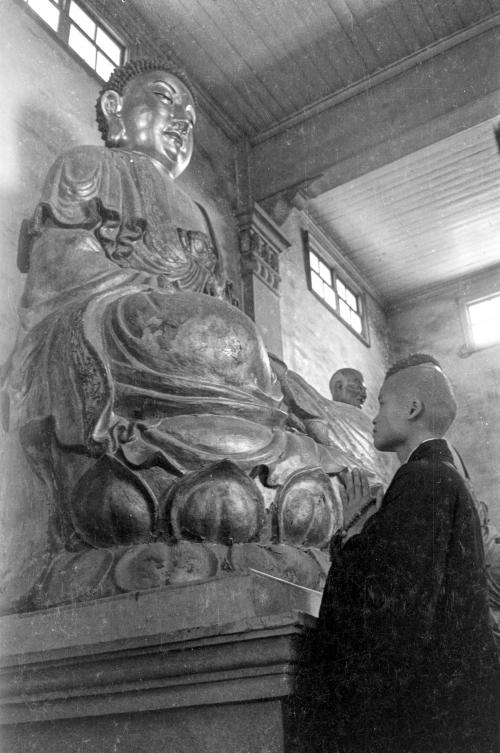

醒修宮

余立

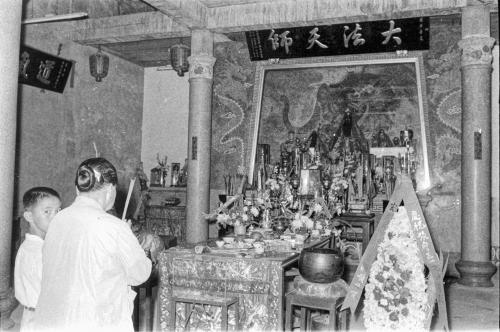

醒修宮主祀關聖帝君,正殿的關聖帝君坐姿泥塑神像,是由臺中知名藝術家王水河(1925-)雕刻,他擅於建築設計、油畫與雕塑,他在接受宮廟委託後,某日竟夢見關聖帝君,不著頭盔戰袍,反而以頭巾便服顯像,形象親人。醒來後他立即畫下,最後依照此夢境中的法相雕塑。