全部藏品

探索12個藏品

新富小學校上課實況

臺中市政府文化局

日治時期,國民小學分日本學童的小學校及臺灣學童的公學校。臺中市的公學校有七處,小學校則有明治(今大同)及新富(今光復)二處。明治於1899年、新富於1919年分別成立。日本學童共約2000名。照片為新富小學校上課實況。

臺中公園栽植樹木照

臺中市政府文化局

日治時期1903年3月,臺中地方仕紳協議籌建臺中公園及保存舊城北門樓,募捐七千多日圓,在大墩丘陵砲臺山周圍,興建26,140坪的公園,於同年10月28日開園。嗣後利用自然池沼建造4,160坪的水池,於1908年建築池亭,並積極栽培樹木。這是正在栽植樹木時的照片。

臺中公園池庭

臺中市政府文化局

臺中公園位於大墩丘陵,築造公園當初,丘陵周圍是池沼的濕潤地帶。公園開闢五年後,利用自然池沼開闢人工池,並建造美觀的池亭,於1908年完成。本照片是池亭建造後不久的實景。

臺灣林氏宗廟陞座式裔孫參列團體照

臺中市政府文化局

臺灣林氏宗廟陞座式裔孫參列團體照片。臺中林氏宗廟坐落於國光路上,俗稱林祖厝。於大正8(1919)年10月,由林子瑾、林獻堂等組織宗廟委員會著手興建,於大正10(1921)年完成正殿等,至大正19(1930)年全部工程始告完竣。

臺灣文化協會夏季學校開學

臺中市政府文化局

以「助長臺灣文化的發達」為旨趣的臺灣文化協會,於大正10(1921)年10月17日成立,由林獻堂任總理。大正13(1924)年8月10日在霧峰萊園舉辦夏季學校一週,教授臺灣史、倫理哲學、精神療法等學科。此為開學紀念日,前排右起第四人為林獻堂、第五人為林茂生。

臺灣文化協會第三屆夏季學校

臺中市政府文化局

臺灣文化協會於大正14(1925)年7月27日,舉辦第二屆夏季學校。並於次15(1926)年8月11日,繼續辦理第三屆夏季學校,地點均在霧峰萊園。文化協會幹部們在霧峰林家開會決定將夏季學校繼續舉辦下去。

原大屯郡役所廳舍

臺中市政府文化局

日治時期1920年,臺灣總督府修正地方政制,原12廳改為5州。臺中街改為市,屬臺中州。使原中央集權行政權限大幅移讓地方行政廳而分權化。臺中州即有一市十一郡,臺中市周圍的街庄屬大屯郡,郡役所設於臺中州廳舍南邊的利國町二丁目(今民生路)。照片為原大屯郡役所廳舍,使用至戰後政制變更為止。

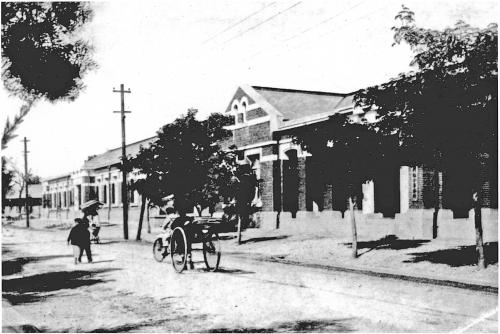

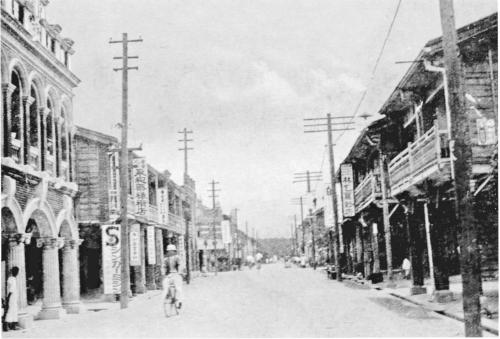

臺中新富町通街景

臺中市政府文化局

照片為日治時期稱為新富町通的新街路,也是接通彰化、豐原的縱貫道路,及現今的三民路。日本領臺初期,明治30(1897)年左右,從今民權路向公園方向的三民路右側為新町,左側為富貴街,多為移入臺中的日本人所住。後把兩側街名的新及富頭字合成稱為 「新富町」。是植有路邊樹的近代化街路。

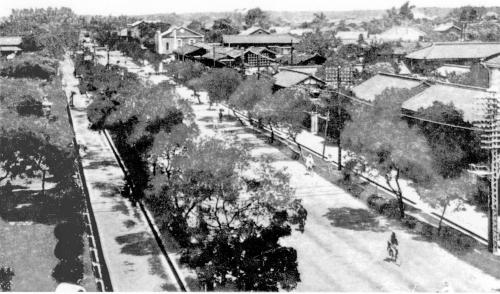

臺中櫻橋通街景

臺中市政府文化局

大正15(1926)年3月,臺中市實施地號調整及改稱町名,市街由東至西的道路,以綠川上的橋名稱作路名,即從北向南為干城橋通(今成功路)、櫻橋通(後改為中正路,現為臺灣大道)、新盛橋通(今中山路)、榮町通(今民族路)、大正橋通(今民權路)等。照片為櫻橋通(今中山路),從綠川看柳川方向的街景。

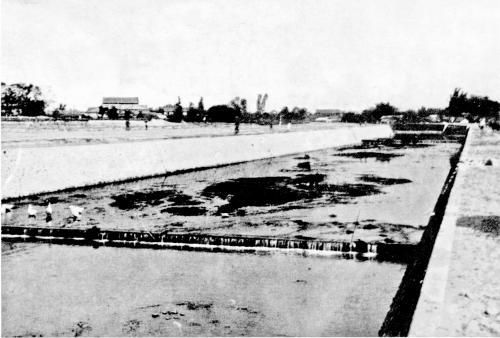

截彎取直後的柳川

臺中市政府文化局

1832年以後移居臺中的漢人,多由大肚溪口的塗葛窟上陸進入大墩(臺中),大墩以邱厝溪(今柳川)為中心,建造土角厝逐漸增多,也開始有商店。日本治臺後,政府著手都市計畫,實施河川護岸工程。照片為護岸工程改變河川為直線後的柳川。

臺中錦町

臺中市政府文化局

日本治臺後,1896年設置臺中縣廳,計畫使臺中成為中部中心都市。1903年施行街路整地工程,後屢經改變都市計畫施工,治1926年3月整頓街名改地番,以大正橋通(今民權路)為中心,分南北定街名。照片為當時定名為錦町(現平等街)的實景。街的盡頭黑色地方為臺中公園。

臺中第一尋常小學校校舍正門

臺中市政府文化局

日本政府於1898年7月設立臺中國語傳習所,10月開設臺中公學校。起初日本學童與臺灣學童共學,但次年為日本學童另設臺中小學校,從公學校分離。後於1910年計劃小學校新校舍之建築,施工至1919年完成。照片為當時的臺中第一小學校校舍正門,即現今的大同國小前身學校。