全部藏品

探索4940個藏品

《西施》工作照

國家電影及視聽文化中心

由台灣省電影製片廠(台製廠)與國聯影業公司合拍的《西施》,於1964年7月22日開拍,由於導演李翰祥求好心切,拍攝期長達一年三個月,直到1965年9月完成。且因篇幅太長,剪接成上集《吳越春秋》和下集《句踐復國》分別上映。

陳榮樹捐贈工作照《心酸酸》

國家電影及視聽文化中心

背面手寫註記: 心酸酸、徐守仁、陳茵。

右側攝影機為35mm 400 呎 Eyemo。

照片有護貝。陳榮樹,與父親陳忠義、三叔陳忠信均是台語電影界著名的攝影師。之後與林福地導演合作,成為當時國聯重要的攝影師之一。

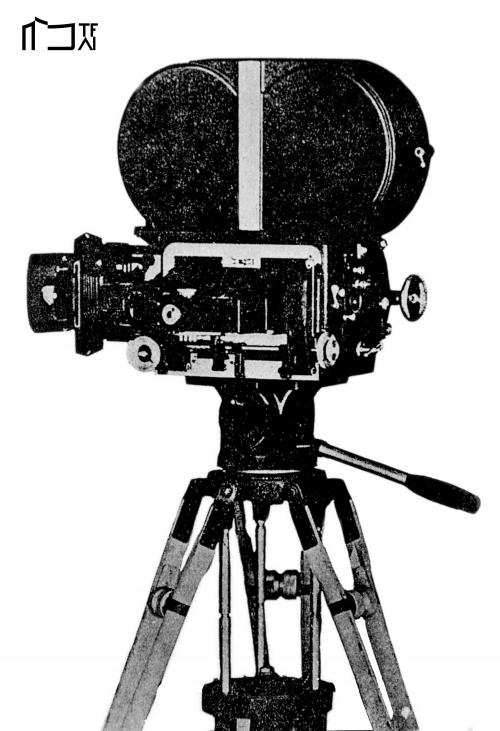

16mm Filmo攝影機

國家電影及視聽文化中心

1955年6月23日,台灣第一部台語片《六才子西廂記》在台北市的大觀戲院首映。由邵羅輝執導、都馬劇團演出。攝影兼燈光廖良福使用日本人留下來的16mm Filmo攝影機拍攝,底片主要為黑白反轉片(Reversal Film),部分用Ansco彩色反轉片。

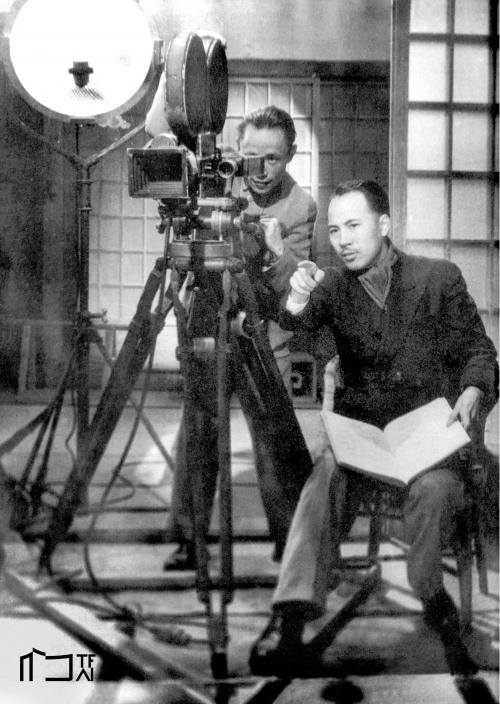

《血濺櫻花》工作照

國家電影及視聽文化中心

1945年,導演何非光(右)與攝影師羅及之(左)於《血濺櫻花》拍攝現場。

該片使用的是35mm Bell & Howell攝影機,左上角為當時最常見的平光燈。

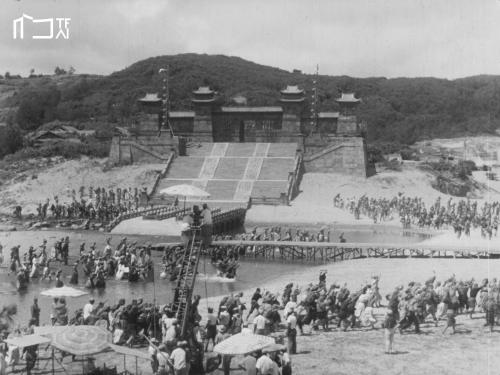

《碧海同舟》工作照

國家電影及視聽文化中心

1956年,中影《碧海同舟》(原名《浪淘沙》)的拍攝現場。

右起為梁銳、導演宗由、演員李影、場記劉藝、副導演李嘉、攝影助理洪慶雲、攝影師華慧英、攝影助理林贊庭。

《蚵女》工作照

國家電影及視聽文化中心

1963年10月23日《蚵女》在鹿港拍攝一場蚵車賦歸的大場面,攝影師華慧英以大型升降機搭載35mm Mitchell NC攝影機拍攝採蚵歸來的大場面。

《蚵女》1964年上映,由李嘉、李行聯合指導,是中影第一部自力拍攝的彩色電影。

金山電影製片廠工作人員合影

國家電影及視聽文化中心

1957年,導演李泉溪與成功影業社周天生、林仲黎、黃良雄合作,租借當時位於台中南區復興路146號的民生戲院,設立金山電影製片廠。

前排坐者左起為攝影師陳忠信、導演李泉溪。研判應是至金山拍攝外景時,於金山溫泉旅社前留影。

嘗試水中攝影(工作照)

國家電影及視聽文化中心

左起為拿著防水箱的賴成英、協助試拍的陳惠珠、拿著氧氣管線的洪慶雲、坐在氧氣罐上的是林文錦、最會游泳的林鴻鐘,另外未入鏡的是拍照的廖繼燿。

1958年,受到日本彩色片電影《海女紅短褲》啟發,洪慶雲、賴成英、林文錦、林鴻鐘、廖繼燿以克難的方式自力進行水中攝影的實驗。

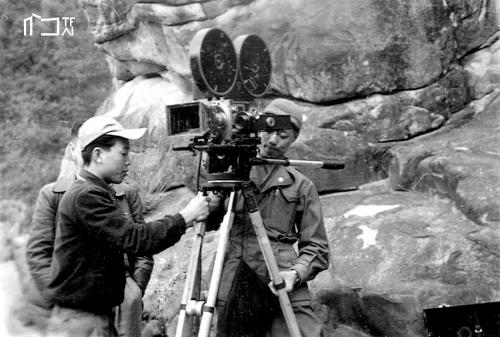

農教攝影師與攝影機

國家電影及視聽文化中心

1953年3月,農業教育電影公司(農教)進行了一次改組,戴安國成為董事長,總經弹由李葉擔任。李葉就任後不久即前往香港,將農教於1949年向美國訂購的、以前任總經理李吉辰的名義寄存在香港的35mm電影器材運回台灣。

《今天不回家》工作照

國家電影及視聽文化中心

1968年大眾公司出品的《今天不回家》租借台北市波麗路咖啡廳拍攝。

導演白景瑞(左2)正在指示演員演出,35mm ARRI 攝影機右方的是攝影師林贊庭。

前排坐者左起為演員甄珍、雷鳴、李芷麟。

農教35mm Mitchell BNC攝影機

國家電影及視聽文化中心

此為從農業教育電影公司(農教)自香港運回的35mm Mitchell BNC攝影機附隔音罩。

1953年3月,農教進行改組,戴安國成為董事長,總經弹由李葉擔任。李葉就任後不久即前往香港,將農教於1949年向美國訂購的、以前任總經理李吉辰的名義寄存在香港的35mm 電影器材運回台灣。

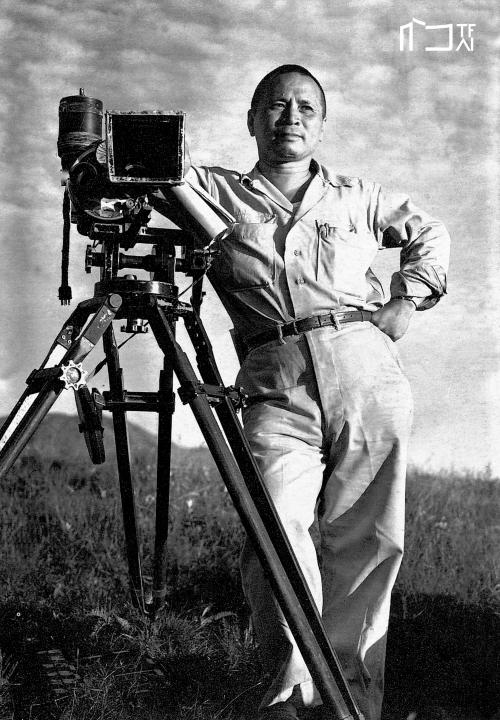

吳文超(個人照)

國家電影及視聽文化中心

導演吳文超在上海時便創設吉星電影公司,從事影片製作。1954年來台為台灣電影製片廠(簡稱台製厰)執導《翠嶺長春》,由長子吳家俊擔任攝影師,之後定居台灣。

1958年正值台語片興盛,吳文超父子離開台製厰,在台北市泉州街重新開設吉星電影公司,承包其他公司的電影製作。

《颱風》工作照

國家電影及視聽文化中心

1959年中影在台中廠遷燒毀後,買下士林外雙溪農林公司的廢皮革廠,建立現代化的電影製片廠。

1962年2月13日開拍、由潘壘執導的《颱風》,是第一部在新成立的士林廠開拍的作品。

該片以附隔音罩的35mm Mitchell NC攝影機同步錄音拍攝。

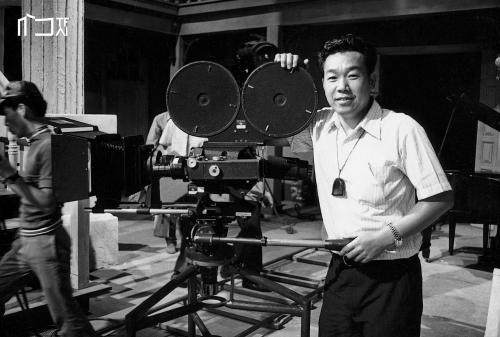

林贊庭(工作照)

國家電影及視聽文化中心

1967年,攝影師林贊庭以35mm Mitchell Mark II攝影機拍攝由白景瑞執導的《寂寞的十七歲》。

1968年第6屆金馬獎,白景瑞和林贊庭分別以《寂寞的十七歲》榮獲最佳導演及最佳彩色攝影獎。

35mm 100呎 Eyemo 攝影機

國家電影及視聽文化中心

1955年8月20日,導演何基明以自有的35mm 100呎Eyemo攝影機開拍《薛平貴與王寶釧》,該機只有一個鏡頭,一次只能拍攝30秒。

此機為拍攝首部16mm台語片《六才子西廂記》的導演邵羅輝捐贈。

《何時出頭天》工作照

國家電影及視聽文化中心

華興電影製片廠為新東影業代拍《何時出頭天》(1959)。

導演何錂明(左2)於拍片現場指導演員歐威(左1)、何玉華(左5)。右1為監製林紹甲。

攝影機為35mm上海製仿 Bell & Howell。

獨眼貓

國家電影及視聽文化中心

※根據1967年7月6日《經濟日報》報導,台聯影業的賴國材日前到香港,將多部台語片的拷貝賣到新加坡、馬來西亞和越南,其中包含《獨眼貓》。這些台語片將在香港加配成國語。 【首輪上映紀錄】(資料來源:聯合報、民聲日報)

大光明:1967/4/14-1967/4/17