全部藏品

探索62個藏品

三彩天王神像

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《三彩天王神像》(館藏編號h0000054),此件為盛唐時期的三彩天王神像,造型威猛,頭戴雙翅高聳的鳳盔,身穿甲冑,右手握拳高舉,左手插腰,雙足一直一屈,分別踩踏在小鬼的腹及肩上,被制伏的小鬼呈掙扎姿態,下為高臺座。

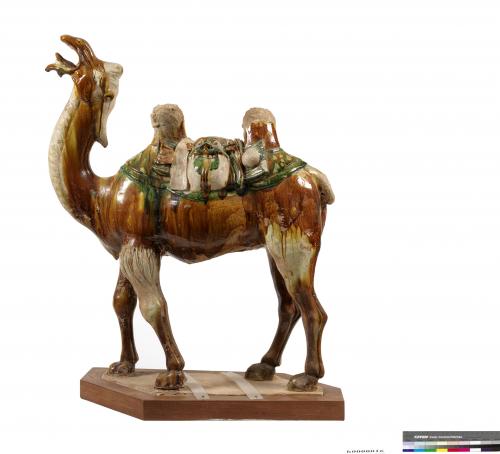

三彩駱駝

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《三彩駱駝》(館藏編號h0000016),此件為唐代的三彩駱駝俑,駱駝直立於平板上,昂首嘶鳴作行走狀,雙峰周邊鋪墊鞍韉,兩峰之間搭掛著駝囊,其上裝飾似為獸面,兩側掛著水瓶、絲綢等物品,器體中空,通體施以褐、白、綠釉彩,局部可見釉彩流淌,裝飾華麗的鞍韉及駝囊則以褐綠二色相間使其凸顯,釉

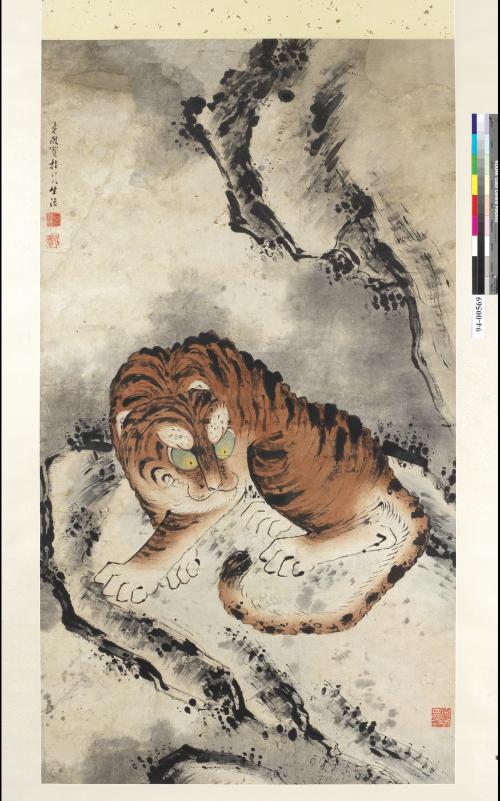

虎

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏甘國寶《虎》(館藏編號94-00569),紙本水墨設色。此件是以手指代筆沾墨繪畫的指畫作品,指墨虎位居畫面中央,雙目圓睜,炯炯有神,回首、弓背、卷尾,呈蹲伏姿態。透過指墨作勾、點、皴、染,表現出四肢的健碩俐落或是厚實的皮毛斑紋,並以巨石為背景,威猛形象生動傳神。

動物面紋玉飾

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《動物面紋玉飾》(館藏編號h0000232),青黃玉質,上緣有淺黑褐色沁,玉飾作獸面紋造型,橢圓形雙眼、捲雲眉,鼻部呈長條狀凸出,中間有二長方形鏤空,背面光素無紋,疑作為鑲嵌用玉。

三彩文官俑

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《三彩文官俑》(館藏編號h0000130),此件為盛唐時期的三彩文官俑,頭戴高冠,冠緣飾有寶珠,身著翻領闊袖衣,外罩裲襠,下著大口寬褲,足著靴,其下為具圓孔的高臺。

玦

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《玦》(館藏編號h0000234),一對,青黃玉質,沁呈黑褐色,器身呈圓柱形,一側開缺口,器面以淺浮雕、陰刻等技法精雕多組龍首紋,刻工細緻典雅,刻痕上殘有硃砂描繪痕跡。

瓏

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《瓏》(館藏編號h0000222),青玉質,呈半透明,光澤溫潤,採玉環出廓的設計方式,以四龍相互交纏成雙環形,器面龍身飾以隨形的陰刻線紋,並以透雕疊壓方式表現體感,交接處形成數個圓形小孔,兩面紋飾近似,器形獨特,刻工精巧。

雲龍罍

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《雲龍罍》(館藏編號h0000285),撇口、短頸、圓肩、深腹圓鼓、圈足,為酒器或盛水器。器肩有四個龍耳立體鑄件,均為雙龍交尾銜環造型,器腹最寬處為凸弦紋,上層滿布雙鉤交錯的帶狀蟠蛇紋飾,四個圓形殘痕處原貼有龍紋金屬飾片,現已脫落不見,下層則飾雙鉤蟠虺紋及三角葉紋。

螭紐鎛鐘

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《鳳紐鎛鐘》(館藏編號h0000273),器呈合瓦形,直懸、平口,鐘面平均分布36個乳丁狀鐘枚,篆部與鼓部飾有交纏的夔龍紋飾,上端懸鈕為鏤空夔鳳造型,鎛鐘為低音鐘,演奏時作合聲和掌握節奏之用。

蟠螭紋鼎

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《蟠螭紋鼎》(館藏編號h0000279),斂口、鼓腹,有蓋、雙立耳及三獸首蹄足。蓋頂捉手為立體鏤空的纏繞蟠蛇紋飾,蓋面有數圈凸起繩紋,捉手內及各圈之間滿佈細密淺紋,紋飾為蟠虺紋及三角葉形紋,器身紋飾相同,立耳亦飾蟠虺紋,下方作獸口銜耳狀。

虎形尊

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《虎形尊》(館藏編號h0000282),尊為酒器,全器作虎形,以虎口作為流口,背具圓形蓋並串鏈與尾相連接,虎尾向上彎捲形成把手,短頸肥身,四足甚短,虎目圓睜,短豎耳,頭頂有扉稜,額部及足部飾有重環紋,尾部則以鱗紋為飾。

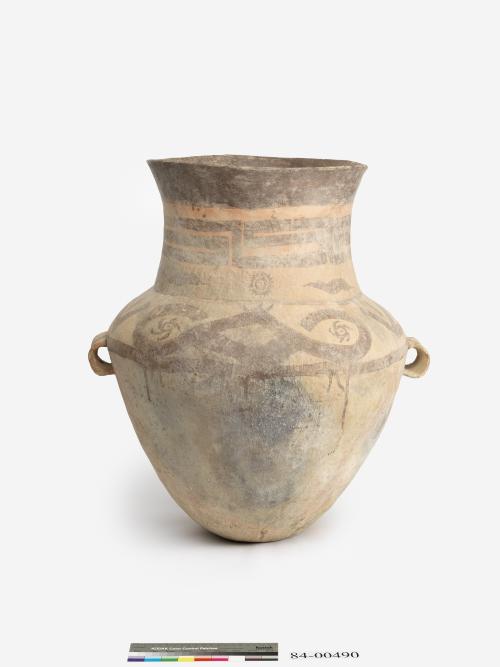

辛店文化雙鉤紋雙耳壺

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《辛店文化雙鉤紋雙耳壺》(館藏編號84-00490),此罐為夾砂橙黃胎,廣口微敞、長頸、斜肩、斂腹、平底,肩腹交接處有一對垂耳。器表以褐彩繪畫各種紋飾,自口沿寬帶紋起,依序而下分別有連續回紋、鳥紋、太陽紋及雙鉤紋等,耳下腹部則無明顯紋飾,僅隱約可見壓印繩紋,整體風格粗獷樸拙而有力。

嘉義遊園地(嘉義公園)

國立臺灣美術館

嘉義於1930年升格為嘉義市時,增設了公園等現代化設施,熱衷於觀察自然的陳澄波時常將地方與現代性元素結合,留下多件嘉義公園之作。其中〈嘉義遊園地〉除去了現代化物件,將自然、人物與動物合而為一,達致萬物和諧並存的環境。

卑南文化方形玉玦

國立臺灣史前文化博物館

本件方形玉耳飾於卑南遺址出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。玉色淺綠,玉質通透,為方形玉片修整而成,玦口高,兩側偏下方各帶一穿。玦口之上帶一對修補綴用之細孔。出土時舊綴合處已折斷為二,經修補,器物保存近完整。

卑南文化方形玉玦

國立臺灣史前文化博物館

本件方形玉耳飾於卑南遺址出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。玉色翠綠,玉質通透而潤澤。為長方形玉片修整而成,玦口高,兩側偏下方各帶一穿,為方形玦耳飾少見形制。

卑南文化玉矛

國立臺灣史前文化博物館

本件玉矛於卑南遺址出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。玉色淺綠、帶褐色沁斑,器形細長,外形似「圭」。形制規整,器身帶二穿,尖端刃線圓鈍化,兩側邊平直。

卑南文化玉斧

國立臺灣史前文化博物館

本件方形玉斧於卑南遺址出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。玉色淺綠、玉質通透,局部白化,為卑南文化少見之薄斧,柄端邊緣略有殘痕,帶一圓穿。

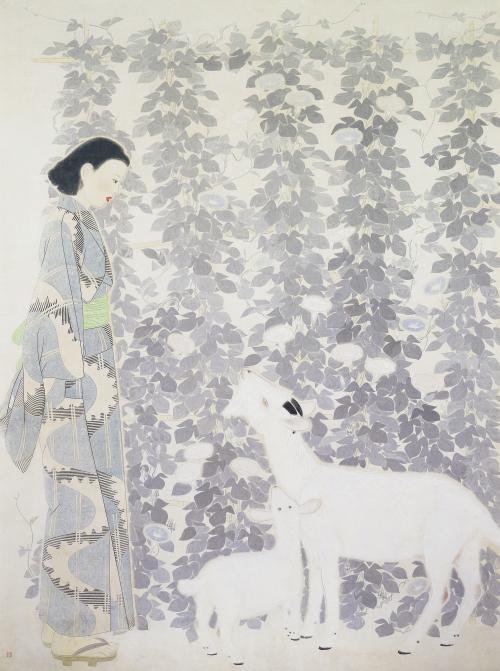

朝涼

國立臺灣美術館

〈朝涼〉入選於1940年的「紀元2600年奉祝美術展覽會」,此時林之助與其妻王彩珠甫訂婚,便將其相思之情託付於此。妻子被描繪於塵霧靄靄、陽光漸透的庭院中,畫家則擬物化為一對白羊,以仰視之姿與妻對望,傳遞了分隔兩地的思戀之情。

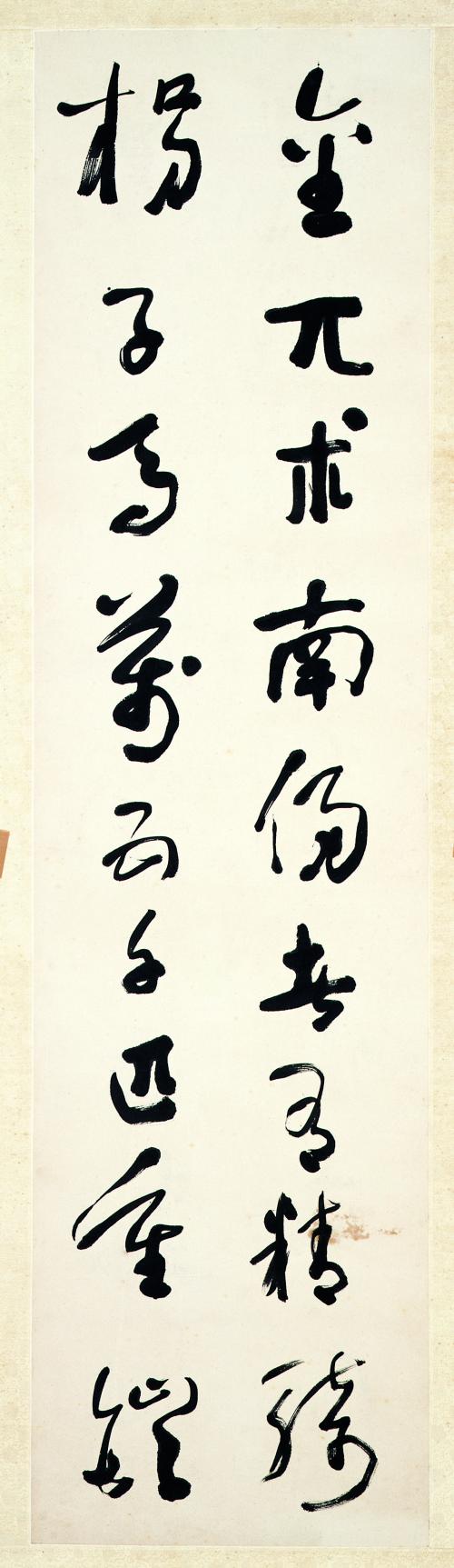

題拐子馬圖草書六聯屏

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏于右任《「題拐子馬圖」草書六聯屏》(館藏編號32284),此件寫於1956年,本館創館次年,作者于右任時年78歲,係為本館所藏梁鼎銘《岳飛大破拐子馬圖》作歌並書之,「金兀朮南侵者,有精騎拐子馬萬五千匹。重鎧兵橫行中原,當者寡。陣前屹立岳將軍,大破胡兒郾城下。

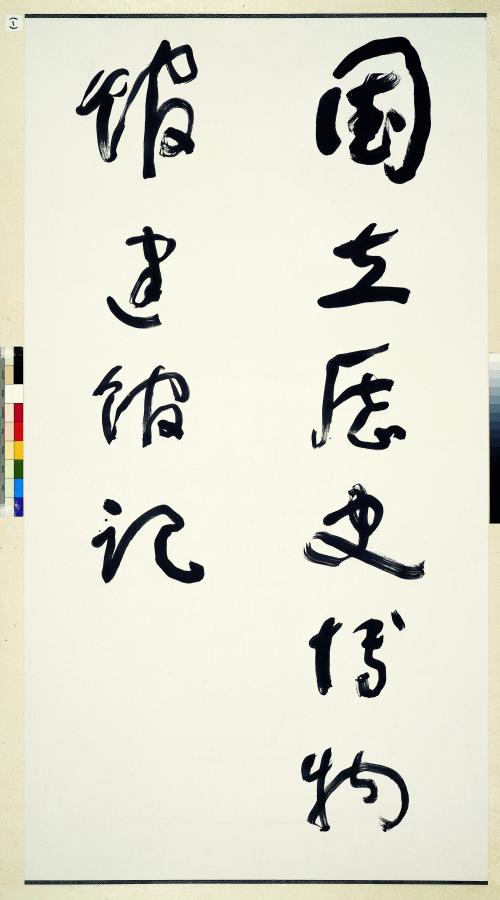

國立歷史博物館建館記草書八聯屏

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏于右任《國立歷史博物館建館記草書八聯屏》(館藏編號26955),此件為1組8件的大型標準草書聯作,作者于右任時年84歲,全文383字,書寫內容是本館1955年建館的歷史。

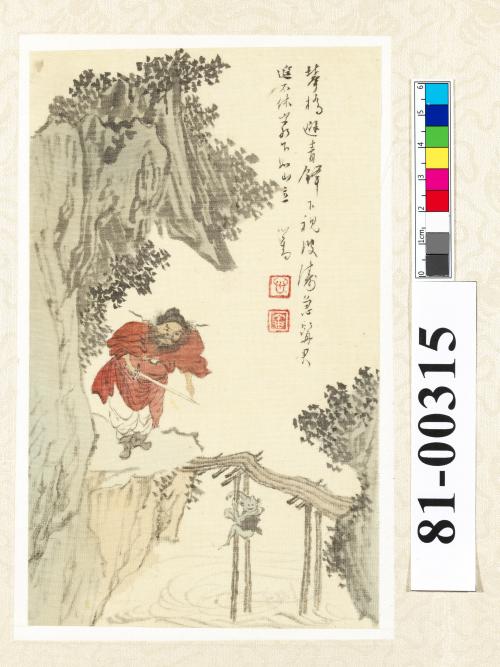

鍾馗馴鬼圖-攀橋避青鋒

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏溥心畬《鍾馗除鬼圖--攀橋避青鋒》(館藏編號81-00315),絹本水墨設色,館藏編號81-00314至81-00325為一套十二開《鍾馗除鬼圖冊》,每一開冊描繪鍾馗與小鬼相處的各種情狀,並用行書題詩描述故事內容,詩文最後加上作者的姓名印「心」、「畬」。