全部藏品

探索79個藏品

阿美族祭祀壺

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

阿美族祭師舉行祭儀時所用之器物,不能做為一般性使用,在傳統習俗上,祭祀壺為個人使用之器物,當使用者過世時,會被當作陪葬物陪葬。文物上半部及下半部為圓錐形,中間為完整圓球體,左右兩側各有兩個突起並挖有圓洞推測為繫繩使用;中間部位刻有花紋,口及底部則無,口部有部分磨痕,推測為使用痕跡,狀態完整良好。

鄒族mayasvi迎神祭:修剪神樹

臺南市政府原住民族事務委員會

在達邦社整修神樹(赤榕/yono)時,數位與祭勇士爬上神樹(赤榕/yono)砍除枝葉,只留3個枝葉,1枝朝kuba、1枝面向汪家宗祠、1枝朝吳家。而在特富野社,將神樹修剪乾淨,也只留下3支樹枝,分別指向會所、汪氏家族,以及石家。

鄒族mayasvi 迎神祭:引kuba之火

臺南市政府原住民族事務委員會

在男子會所參與祭典的族人,盛裝完畢後,頭目訓勉參與祭典之族人,隨後由頭目帶領大家把會所之火帶出集會所外場中央,接著殺豬,修剪神樹,唱迎神曲迎接「戰神」族語羅馬拼音為i´afafeoi ,以及「司命神」 族語羅馬拼音為 p´osonfihi )),之後再進入會所內。

鄒族特富野社mayasvi:家祭

臺南市政府原住民族事務委員會

參與祭儀的男子,由頭目帶領到各氏族祭屋,象徵神賜予的力量與祝福延伸到各氏族,隊伍依進行路線會停留至高家稍作休息,在飲下高氏族備妥之小米酒後,才返回會所。如此家祭結束後,眾人於返回會所的路途中,需向祭祀人員(祭司)各取兩支五節芒,回到會所後,讓自己的舅舅為其做驅邪的動作。

男子頭飾

臺南市札哈木會館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

現今臺灣原住民族群傳統服飾主要穿戴於祭儀、婚宴、慶功、表揚及交流等等正式場合。而拉阿魯哇族在傳統服飾上,男性的頭飾為sarapungu valaku(皮帽)前鑲有貝殼、帽頂則以縫有五根羽毛,其排列為左右各兩根老鷹羽毛,中間插有一根白色的帝雉尾巴羽毛。主要呈現於傳統祭典「聖貝祭」場合中完整穿載呈現。

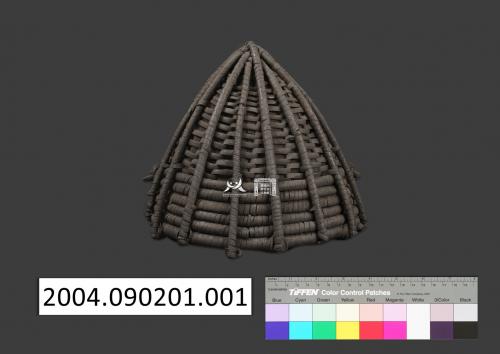

雅美族男子藤帽

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

一般以椰子外果皮為襯冠所製作的藤帽,稱為niigarkan na sakop,其意為「精緻的帽子」。 此類型藤帽通常是參加械鬥或喪禮時所戴的藤帽,與一般工作時所戴的帽子沒有太大的差異,僅在使用材質上較一般材質粗、厚。

賽夏族女子無袖短衣

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

無袖短上衣為祭典時加穿在長衣之上的禮衣,樣式則大致可分為兩種:一為未加剪裁的方衣形式為早期的形制;近代受外來文影響,一為小圓領剪裁,並在領口、袖口鑲邊。