全部藏品

探索102個藏品

單管口笛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

指孔為五孔,有塞吹口,近尾端處綁一開絲米龍紅線,指孔兩端各有百步蛇環紋。

三連杯

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

連杯為木本色,柄的一端已破損,連杯上刻有花紋,杯旁波浪形花紋,花紋上塗有黑色。

木匙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

木匙塗紅色,端平直,柄上有五個〝X〞形的鏤刻,〝X〞形上塗黑色。柄首部點黑色小點,有二點似表示蛇眼。

鐵手杖

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

本藏品長約106公分,杖頭雕著蛇頭,由上至下杖身逐漸轉細,最細的部分只有0.5cm*0.5cm,全杖身無特殊花紋

排灣石板拓畫

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

kaziyanan

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

三地門村歌謠

三地門村的勇士舞的特色,是同一首歌會有不同舞步變化,就如這次拍攝的部分,一首歌五段歌詞,他就有五種舞步變化,呈現出一種舞步繁複,整體表達卻簡潔明快的風格。本村因為地利之便,展演機會較多,團員常有練習的機會,所以團員的舞步整齊,整個舞蹈過程一氣呵成。

三地門鄉青葉村魯凱族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

排灣族歌曲現場錄音。排灣族齊唱歌謠,由一人領唱,以持續低音(Ostinato)與獨唱同時演唱形成的複音歌謠。在音階的使用上,排灣族人以複音唱法時,使用Do Re Mi Fa Sol五音,而在齊唱時,則使用Do Mi Fa Sol四音。

三地門鄉青葉村魯凱族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

魯凱族歌曲現場錄音。魯凱族合唱歌謠,由一人領唱,有三部合唱,屬多音性的歌謠。魯凱族的歌樂可分成單音性與多音性的歌謠二種。多音性的歌謠幾乎全部以持續低音(OSTINATO)及同音反覆唱法形成的二部複音為主,也有三部的情形出現。三部合唱時,在低音聲部之上還有一個歌者擔任獨唱聲部,族人稱為WAILUKU。

三地門鄉三地村排灣族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是屏東縣三地門鄉三地村排灣族人的歌唱,呂炳川教授所錄的這兩段音樂都很短,只有一句,中間有盤式錄音機啟動時轉速還不足的拖滯聲。排灣族的傳統歌唱,有持續低音唱法的獨特音樂現象,這部分只出現在領唱之後,眾人一起和唱時出現,在音樂形式上,類似於西洋音樂中的持續低音「Drone Bass」。

三地門鄉三地村排灣族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是屏東縣三地門鄉三地村排灣族婦女的歌唱,歌唱當中還穿插了男性的說話聲,顯現出演唱環境很自然、很生活性,使得他們沒有太大的拘束。歌唱以婦女為主,眾人一起歌唱,沒有多聲部的現象。

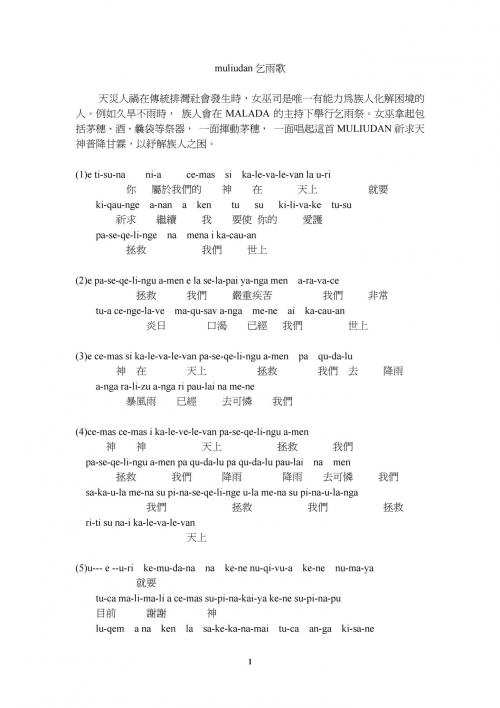

乞雨歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣三地鄉三地排灣族傳統詞曲

天災人禍在傳統排灣社會發生時,女巫司是唯一有能力為族人化解困境的人。例如久旱不雨時, 族人會在MALADA的主持下舉行乞雨祭。女巫拿起包括茅穗、酒、曩袋等祭器, 一面揮動茅穗, 一面唱起這首MULIUDAN祈求天神普降甘霖,以紓解族人之困。

孤獨之歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣三地鄉三地排灣族傳統詞曲

這是一首排灣族人在山上工作感到孤寂傷心,或獨居而觸景生情時所唱的歌謠。歌詞的內容大都在自怨自嘆生活之苦,誰能了解其心中之寂寞。藉著這首歌,族人的心中之苦,得以透過一答一唱之間發抒出來。

三地門鄉三地村排灣族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這是屏東縣三地門鄉三地村排灣族人的歌唱,這首歌呂炳川教授錄了三段,第一段是領唱,由一人先唱出一段16拍子的旋律,然後眾人接著也應和著唱出相同的旋律,並且加上一點高音的變化加花,以及不甚清楚的持續低音唱法,形成多音性的現象。

三地門鄉三地村排灣族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首屏東縣三地門鄉三地村排灣族人所唱的歌謠,整首歌曲主要由二段旋律所構成,演唱者重複唱了一遍,因此我們可以聽到的有四段旋律。這首歌曲非常著重於旋律線的起伏變化,但是拍節就顯得比較自由,不太適合舞蹈一起伴隨進行。

三地門鄉三地村排灣族歌謠

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌是屏東縣三地門鄉三地村排灣族人所唱的戀愛歌唱,呂炳川教授錄了四段,其中旋律在第二次重複歌唱的時候,主題旋律及歌詞有一些變化及變型的歌唱表達。