全部藏品

探索1378個藏品

紅彩印花蝦紋碟

國立臺灣歷史博物館

小碟以石膏壓模製成胎體,敞口圓唇,淺弧腹,圈足,胚體白中帶灰與雜質,通體施釉,釉色乳白,但釉料不均,部分口沿未及釉。盤底無製造商款印,但似有沾粘墨綠彩(照片不清晰),此為臺灣60年代以後鶯歌或北投大量生產的食器。盤心蝦紋輪廓以印模圖案蓋印上色釉,再以手繪加彩點描眼部。

青花粉紅彩蘭花紋碗

國立臺灣歷史博物館

直口,弧腹下接圈足,採鏇坯壓模成形。內器壁素面無紋,外器壁依次裝飾青花雙線圈紋、青花粉紅彩繪飾蘭花紋、一道青花弦紋。除了圈足著地處之外,全器施罩白釉。從胎釉與造型特徵判斷,1950-60年代臺灣北投窯製品。

紅綠彩印花蝦紋盤

國立臺灣歷史博物館

本件圓盤胎色白,淺斜直腹,寬平沿,盤心平,微直圈足,圈足尖較細,研判以機器壓模製成。通體施釉均勻,釉料透明清亮,盤底有朱文菱形「M」印商標。應為臺灣70年代以後鶯歌地區大量生產的食器。盤中可見以手繪紅蝦與彩繪綠葉裝飾,紅蝦造型肥碩,描繪精細。

紅綠彩蝦紋盤

國立臺灣歷史博物館

盤身以壓模製成胎體,因盤形橢圓如腰子而得名,胎色白,寬平沿,淺弧腹,盤心平,圈足。盤底有製造商印「林福州」。為臺灣早期鶯歌或北投地區大量生產的食器。盤沿環狀圖案與盤裡紅蝦的身體輪廓以印模蓋上色釉,再加上部分手繪,亦有彩繪藍綠草葉裝飾。

青花粉紅彩花卉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺灣常民家庭普見使用的彩繪飯碗。造型呈敞口、圓弧腹、帶圈足碗,採鏇坯壓模、彩繪施釉燒製而成。圈足外直內斜,露胎呈灰白色,沾有窯沙痕跡。碗內器壁素面無紋,有點點細微的縮釉黑斑痕,釉層厚薄施釉不均。值得留意者,內碗心似有刮釉一周做出澀圈以便疊燒之時,碗與碗之間不會彼此沾黏。

紅釉蝦紋湯匙

國立臺灣歷史博物館

1.這件蝦紋湯匙以壓模製成胎體,為臺灣早期鶯歌或北投地區大量生產的食器。湯匙裡紅蝦的身體輪廓以印模蓋上色釉,再加上部分手繪,匙柄尾端帶一穿孔。「蝦紋」常見於臺灣早期陶瓷製湯匙裝飾,餐桌上有魚有蝦,象徵富裕,此外,蝦的腰呈鎧形,而又能自由彎曲,並有很大的跳動力,所以寓意時來運轉與順利。

青花葉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺灣流行生產的飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,以模具成形,並於釉下彩飾之後,高溫燒製而成。全器除圈足外幾乎滿釉,圈足刮釉露胎,胎土呈黃褐色,施釉不均勻或因釉層稀薄,器面可見點狀白色的積釉。碗口略略歪斜,內壁素面無紋,碗壁有使用痕。

青花山水紋盤

國立臺灣歷史博物館

寬口,弧腹,下接圈足。內器壁口沿下方裝飾寬帶與細線青花弦紋,描繪山水古亭景致,刻意運用深淺濃淡不一的青花色澤勾勒點染,繪畫性強烈,山水肌理粗筆刷塗,風格特徵清晰。背面盤側飾有兩朵花卉紋,外器壁近底處裝飾數道細線青花弦紋。胎體厚重,胎白細緻,青花發色鮮豔,除圈足著地處外全器滿釉。

藍釉纏枝花卉紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期流行,俗稱為「淡青仔碗」的彩瓷飯碗。敞口微侈,圓弧壁下接圈足,壓模成形。圈足刮釉露胎,多沾黏窯沙,多處缺損。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾淺浮雕印花纏枝花卉紋,描寫花團錦簇場景,近底處押印一圈蓮瓣紋。

青花印花團花福字紋碗

國立臺灣歷史博物館

敞口、弧壁、帶圈足碗,以模具成形,釉下印花青花裝飾之後,高溫燒製而成。全器施釉,圈足刮釉露胎。碗口緣裝飾一圈青色釉彩邊飾,外器腹下方裝飾一道青花線圈,環繞碗外壁上方,裝飾五組印花團花紋。碗心押印青花福字六星芒紋。

褐釉碗

國立臺灣歷史博物館

圓筒形碗,直腹,方唇,口沿平直,下接圈足。全器以轆轆拉坯製作,再加以修飾,器身留有明顯的弦紋。紅土胎夾砂顆粒明顯,內外施罩褐色透明釉,因為雜質多,釉面呈現很多黑褐色的鐵鏽斑。外底心無釉。有人稱之為粥碗。臺灣南投窯可能性高。

黃閃光釉萬壽無疆紋碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期鶯歌窯流行的黃閃光釉樣式飯碗。全器模製成形,施罩白釉高溫燒製,再上黃閃光釉二次燒製而成。全器施釉,圈足刮釉露胎,圈足略有缺損。碗內面素面無紋,施罩白釉。外器壁施罩新式閃光釉彩,這是一種低溫釉上彩,燒成溫度約攝氏七、八百度,施在白色釉藥上,會產生一種閃光的效果。

青花山水紋大盤

國立臺灣歷史博物館

敞口,圓唇,弧壁,下接圈足,弧度優美。內器壁精細描繪山水景致,刻意運用深淺濃淡不一的青花色澤勾勒點染,繪畫性強烈,山水中心刻意留白,是清康熙時期青花瓷特色,淵源自晚明董其昌山水風格。圈足著地處無釉之外,全器滿釉。中國或日本近代製品,待目驗實物判定。

彩瓷黃閃光釉囍字紋碗

國立臺灣歷史博物館

喜氣洋洋猶如繽紛花園的飯碗。這是戰後流行的彩飾瓷技術的一大突破,作為彩繪基底的白瓷,已達西方定義標準的瓷器(procelain)。彩瓷碗以模製成形,高溫施釉燒就,再轉印彩色圖案二次燒成。

青花竹葉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺北鶯歌窯流行生產的飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,以模具成形,並於白色長石釉釉下彩飾之後,高溫燒製而成。圈足刮釉露胎,胎體呈灰白色,有幾道細缺損痕。碗口緣上方裝飾一圈寬帶青色釉彩,外器壁下方裝飾一道青花線圈,皆為化學鈷料。

彩瓷印花松竹紋碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期家庭常見之釉下多彩瓷碗。敞口、弧壁、帶圈足碗,以模具成形,並於白色長石釉上裝飾彩釉之後,高溫燒成。口沿微歛,器形較為清瘦,全器施釉,圈足刮釉露胎,器底多沾黏窯沙。碗口緣與器腹下方各裝飾一圈青色釉彩,碗壁一側裝飾松竹紋,技法以印花為主,再輔以簡單的彩繪。

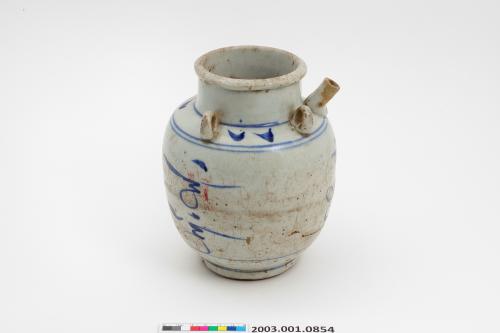

青花四繫壺

國立臺灣歷史博物館

1. 廣口,唇沿,短頸,折肩帶四繫,短流,長弧腹,高圈足。釉施全身,僅足底刮釉露褐胎。器表頸肩交界、肩腹交界、下腹與圈足外壁等處,皆見以一至二道青花弦紋裝飾。肩部作葉紋裝飾,腹壁則環飾折枝花卉,除單株裝飾外,亦見兩兩一組,採上下交疊方式施紋,均以青料繪飾。

幾何紋青花陶碗

國立臺灣歷史博物館

微侈口,弧腹,圈足碗,碗外器壁近底處略作方折。環繞外器壁以青花裝飾等距離押印四組幾何紋飾,內器壁近中央處也以青花裝飾押印一幾何圖案。胎質偏灰,底釉偏暗灰色,青花鈷料呈色偏灰青色。除圈足著地處以外,全器滿釉且釉層厚,圈足斷面略作三角形,外底心有一突起,為製作工藝特徵。

綠褐釉彩魚紋碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期臺灣鶯歌窯流行的彩瓷飯碗樣式之一。唇口微侈,圓弧形碗壁,弧壁下接圈足。採鏇坯壓模成形,施釉燒製而成,圈足著地處之外全器滿釉,圈足刮釉露胎,沾有黏沙。這類型碗並不運用彩繪,而是以壓模印花的技法裝飾淺浮雕圖案。

粉彩花卉瓷碗

國立臺灣歷史博物館

六角花口碗,敞口,弧腹,外撇圈足。推測為以六角型器模型陰乾,先施透明釉高溫燒成之後;器內、外壁與圈足外牆再施青綠釉,外壁近口緣處一道紅色弦紋,器腹外壁繪以粉彩花卉紋,圈足繪以海水波紋,釉彩紋飾經二次燒造而成。外底心隱約可見雙框紅彩款識,惜已脫落。內底心可見福字,應為窯後人為刻痕。

綠彩葉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺灣流行生產的彩繪飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,圈足外直內斜。採壓模成形、釉下彩繪之後,施釉高溫燒製而成。胎體厚重,全器除圈足與澀圈外幾乎滿釉,圈足刮釉露胎,胎土呈灰黃色,沾有窯沙,外底心、圈足與近底處可見縮釉痕,留有幾個小氣泡。碗內壁素面無紋,碗心與器壁使用痕明顯。

醬釉押印線紋方形陶罐

國立臺灣歷史博物館

廣口,扁圓唇,頸部內縮,肩部略折,器腹平直,平底。器形上,長寬比例趨近,看起來有矮胖之感,燒製後口部略呈歪斜。以手拉坯成形,上部拍印直線紋,器腹以下保持素面無紋。全器內外施罩醬釉,近底處無釉,口部有摞疊入窯燒造而留下的支燒痕。戰後初期臺灣苗栗窯場製品。這類方形陶罐,經常做為醃製豆腐乳使用。

彩繪印花花葉紋碗

國立臺灣歷史博物館

戰後初期家庭常見之釉下多彩瓷碗。敞口、弧壁、帶圈足碗,以模具成形,並於白色長石釉上裝飾彩釉之後,高溫燒成。圈足刮釉露胎,器底多沾黏窯沙。碗口緣上方裝飾一圈寬帶青色釉彩,外器壁下方裝飾一道綠色線圈。碗壁一側裝飾花葉紋,彩繪以鈷藍色料作葉,粉紅顏料作圓點花瓣,再於花朵之間以褐彩押印形似籬笆的交叉斜線。