全部藏品

探索1378個藏品

綠釉褐彩碗

國立臺灣歷史博物館

鶯歌製飯碗。口沿微敞,圓弧形碗壁,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器壁素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為扇貝紋與天女紋,近底處一道回紋裝飾帶。全器施以綠釉,器身一側有流動褐彩,使色彩富於變化,除圈足著地處之外全器滿釉。戰後初期臺灣鶯歌窯製品,當時流行的飯碗樣式。

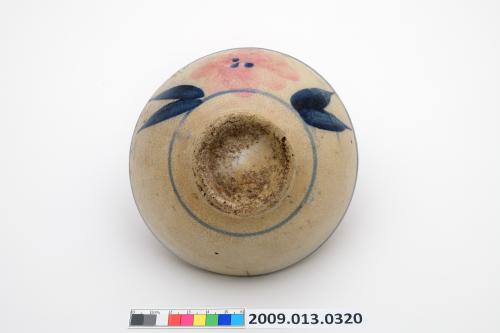

彩繪花卉紋瓷碗

國立臺灣歷史博物館

二十世紀中期臺灣流行的釉下多彩飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,圈足外直內斜。灰白胎,採鏇坯壓模、釉下彩繪施釉燒製而成。全器除圈足外幾乎滿釉,露胎圈足沾有窯沙痕跡。內器面素面無紋,碗外器壁一側描寫折枝花卉。釉下多彩裝飾以粉紅、紫色作花瓣,綠色顏料點花蕊與綠葉,沒骨畫法寫意率真。

褐釉算盤珠形陶甕

國立臺灣歷史博物館

唇口,口沿以下置喇叭式粗短頸,器身最大徑在肩腹交接處,約器身中央二分之一處,鼓腹弧收,平底。肩部有些許自然落灰釉附著,胎色灰褐,口緣至肩部之間施罩一層薄薄的褐色泥釉,腹部拉坯痕明顯。

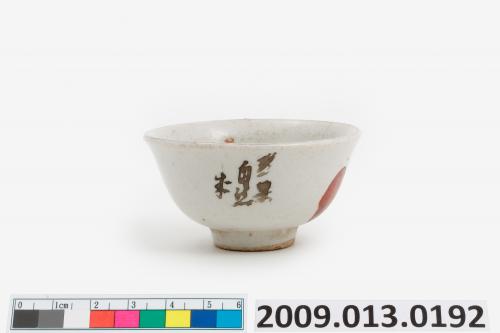

轉印紅彩羅漢小杯

國立臺灣歷史博物館

一般日本清酒小盅(杯)。壁薄,器形圓唇略直口,斜直壁略外侈,圓弧折腹,接矮圈足。圈足剖面呈三角形,足尖平圓,唇面略不平整,可能是拉坯製作模製。通體施釉從杯唇至足底處,足尖略抹釉。胚體胎土潔白清脆,瓷化程度高,釉色透明,施釉均勻。

青花綠彩福字紋碗

國立臺灣歷史博物館

撇口,弧腹下接圈足。內器壁近口沿處裝飾寬帶青花線紋與綠彩線紋,近內底心處青花雙線圈內繪飾福字紋,外器壁等距離裝飾寬帶青花線紋與綠彩線紋。白胎細緻,胎體厚重,青花綠彩色澤鮮豔,除圈足著地處外滿釉。從胎釉與造型特徵判斷,本作品為二十世紀前半葉日本瀨戶窯製品。

淡藍釉金魚紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為金魚紋,並在旁邊淺浮雕印花水波和水草紋,描寫金魚在水中悠然遊走的情景,外器壁近底處裝飾一圈回紋。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的藍釉,使色彩富於變化。除圈足著地處之外全器滿釉。

青花竹葉紋碗

國立臺灣歷史博物館

940年代至1950年代臺灣流行生產的青花飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,圈足外直內斜。採壓模成形、釉下彩繪之後,施釉高溫燒製而成。胎體厚重,全器除圈足與澀圈外幾乎滿釉,圈足刮釉露胎,胎土呈灰黃色,沾有窯沙。碗內壁素面無紋,碗心與器壁使用痕明顯。

黑地盤長紋方形捲煙袋

國立臺灣歷史博物館

1. 黑底盤長紋方形捲煙袋,捲煙袋底布使用有幾何暗紋的黑布,裡布為桃紅色,邊緣使用綠色線做辮繡飾邊,內圈使用辮繡做象徵吉祥的盤長紋飾邊,除此之外並無其他裝飾,是一件素雅的捲煙袋。

淡藍釉碗葫蘆紋壽字紋淡青仔碗

國立臺灣歷史博物館

敞口,碗底較淺而寬,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道青色釉彩,器身以青花鈷料畫上兩組簡單竹葉,粉紅點彩,並以褐彩描繪粗筆竹幹與井字形,筆意充滿生動變化。外器壁近底處再施一道弦紋。除圈足著地處之外全器滿釉。碗口的青色不是早期的青花色料,而是由氯化鈷做成的色料。

青花水草蓮紋碗

國立臺灣歷史博物館

侈口,弧腹,圈足。碗內底心青花雙線圈內繪飾十字杵紋,碗內器壁近口沿處描繪一圈青花交叉線紋裝飾帶,外器壁青花沒骨簡筆描繪水草蓮紋。除圈足著地處無釉之外,其他部位滿釉。整體呈現天真拙趣之美。

白瓷印花花卉紋「金義合」款橢圓盤

國立臺灣歷史博物館

橢圓形盤在臺灣古早又俗稱「腰只盤」,是民間常見的日用器形。侈口、寬折沿,淺腹,圈足露胎。此件器形於折沿處做變化,將口緣微外折,形成兩個層次的折沿變化。盤沿處轉印六組花葉紋,花葉採用臺灣常見之牽牛花、康乃馨、雛菊等花卉,佈局規整、釉色淡雅清麗。

綠彩印花鯉魚紋碟

國立臺灣歷史博物館

寬口,弧腹,下接圈足。內器面以綠彩轉印鯉魚跳躍紋樣。外器壁素面無紋。胎白細緻,圈足著地處外全器滿釉。從胎釉與造型特徵判斷,本作品為二十世紀日本瀨戶窯製品可能性高。年代為二十世紀前半葉或戰後復古作品,待目驗實物 。

青花印花團花雙喜紋碗

國立臺灣歷史博物館

直口,弧腹下接圈足。內器壁素面無紋,外器壁青花印花裝飾雙喜紋、團花紋。白胎細緻,胎體厚重,除圈足著地處外滿釉。從胎釉與造型特徵判斷,本作品為二十世紀前半葉日本瀨戶窯製品。

淡藍釉飛鳥紋淡青碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾,並在旁邊淺浮雕印花葉紋,近底處一圈回紋帶。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的青釉,使色彩富於變化。除圈足著地處之外全器滿釉。戰後初期臺灣鶯歌窯製品,當時流行的飯碗樣式。亦稱為「淡青仔碗」。

白絲質緹花琵琶襟直裾女衫

國立臺灣歷史博物館

此為白色絲質緹花立領長袖大襟衫,淺淡色彩搭配緹花暗紋,衣身短小下襬外展、袖子成喇叭袖型態,整件服裝簡單無紋飾,特別的是衣襟為「琵琶襟直裾」,是屬於大襟大琵琶襟的變化開襟形式。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底。全器最大徑在器腹中央處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、內外施罩橄欖綠釉,器身有一兩處露胎,口緣與另一側器身略有歪斜。除了臺灣遺址,可見於長崎、沖繩等地遺址出土,多用於儲藏酒類等液體,亦可轉作其他儲藏用途。

青花印花團花紋盤

國立臺灣歷史博物館

寬口,斜壁、下接圈足。以型紙繪飾技法裝飾團花紋飾,背面盤側飾有三卷軸紋飾,外器壁近底處裝飾細線青花圈線紋。除圈足著地處外全器滿釉。日本明治至昭和年間,各地窯場流行型紙繪飾技法。具體窯址將伺目驗實物並進行研究。

彩繪蝦紋盤

國立臺灣歷史博物館

盤身以壓模製成胎體,因盤形橢圓如腰子而得名,寬平沿,淺斜直腹,盤心平,圈足。盤底無款印。此盤應為臺灣早期鶯歌地區大量生產的食器,早期臺灣北部燒造餐具原料多用大湳土,1950年代以後可見以胎色較白的北投土、或北投土與大湳土混合而胎色偏黃。盤心手繪紅蝦,並彩繪藍綠草葉裝飾。

釉上紅彩羅漢小杯

國立臺灣歷史博物館

杯體器型如同一般日本清酒小盅(杯)。器形圓唇略外翻,斜壁外侈圓弧折腹,接矮圈足。圈足剖面呈三角形,足尖平圓,模製。通體施釉從杯唇至足底處,足尖抹釉,直立方式窯燒。胚體胎土潔白但瓷化程度不高,釉色透明白濁,釉面厚,施釉均勻,略見積釉或氣泡。

青花山水泛舟紋碗

國立臺灣歷史博物館

唇口,弧壁,淺腹,圈足。內器面素面無紋,內底心內底心一道澀圈,外器壁口沿下方描繪青花雙線圈紋,器腹描繪山水泛舟紋,除圈足著地處與內底心澀圈之外,全器滿釉。胎色偏灰色,青花鈷料發色偏靛青。推測為十九世紀中後期至二十世紀初期,中國粵東地區的貿易瓷器。

青花粉紅彩花卉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺灣常民家庭普見使用的彩繪飯碗。造型呈敞口、圓弧腹、帶圈足碗,採鏇坯壓模、彩繪施釉燒製而成。全器除圈足外幾乎滿釉,圈足外直內斜,露胎呈灰色,滿佈窯沙,局部缺損。口部略歪斜,口緣有缺角。

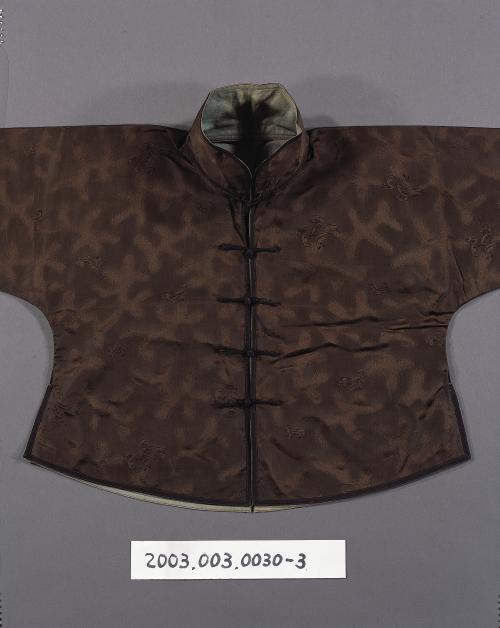

褐絲質緹花對襟童外褂

國立臺灣歷史博物館

1. 明朝方以智《通雅‧衣服》篇中敘述:今吳人謂之衫,北人謂之褂。清人徐珂《清稗類鈔》記述:褂,外衣也。開對襟的服裝通常用於外衣,稱之為「褂」。清代男子穿長袍時經常在罩上一外褂,原本褂長至膝蓋,後來流行一種行褂,長僅至臍,便於騎馬所以有稱「馬褂」。