全部藏品

探索2641個藏品

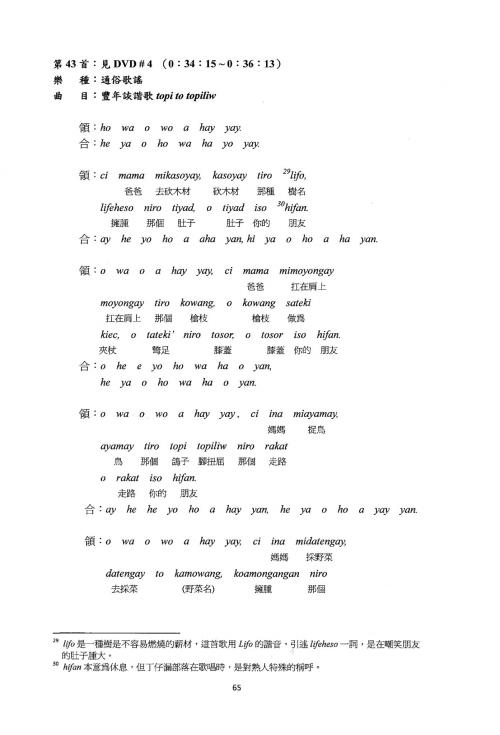

豐年詼諧歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌謠是豐濱鄉仃仔漏在豐年祭結束後,大家在pakelang(豐年祭)餐會時用來歡娛群眾的一首歌,歌詞用諧音來警惕、諷剌行為不當者。當然,歌謠可讓群眾莞爾之笑,將辛勞忘卻,但也有惕勵眾人的含意。這首歌可以說是一舉二得的功能。

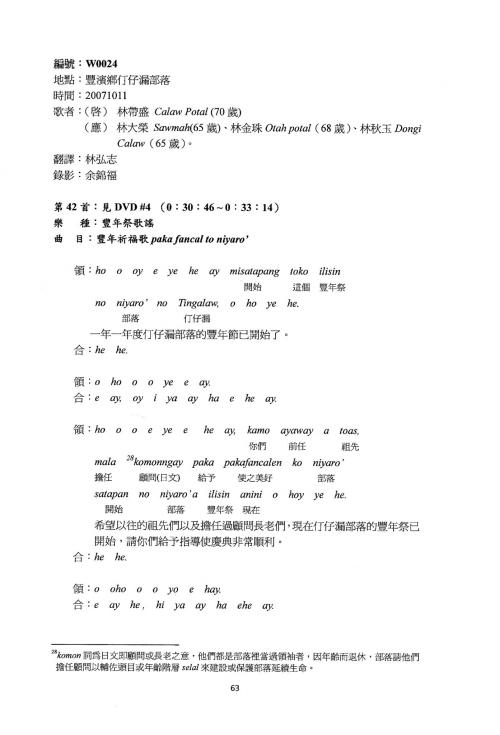

豐年祈福歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

本歌謠是在仃仔漏部豐年祭開始時,由頭目帶領長老們席地而坐來歌頌,並以mifetik(用手指祭酒)方式祈求神明,及袓先佑護活動完美,並要求縣長、議員,協助建設部落,並邀請鄉長、村長以及青年朋友來參加盛會,促進豐年祭完美成功。

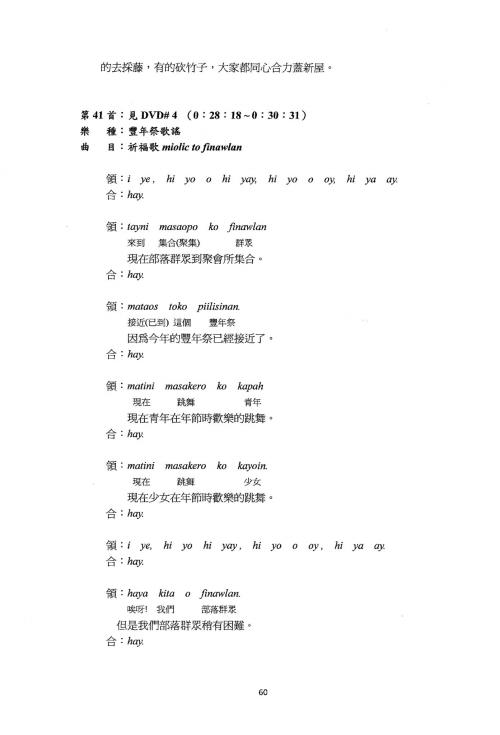

墾荒追念歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

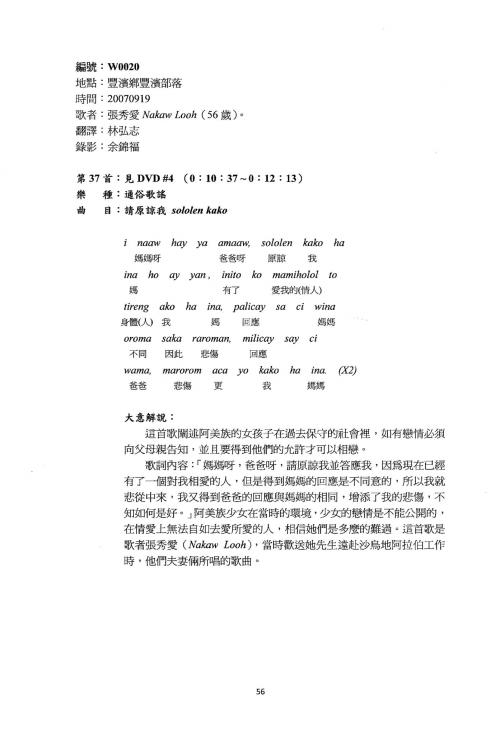

運動歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌謠雖全用虛詞來唱,但這首歌有其特殊用途,族人稱它為sapilatelat「運動歌」。據高賢德說:「這首歌謠很早以前就在此部落傳唱著,同時配上運動的肢體動作,作為鍛鍊身體之用。」在民國4年代,壽豐鄉舉辦全鄉民俗舞蹈比賽,該部落就以這首歌謠配上舞蹈參賽,榮獲第一名,足見此舞曲旋律之全,受到肯定。

完工感謝歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首歌謠是豐濱鄉仃仔漏,在豐年祭結時所唱的歌謠。阿美族不僅敬老尊賢,對天地與自然亦非常崇敬。Pakelan(豐年祭)是指阿美族做完一切事時,不管部落事務或是家事,甚至個人的事情完成後,就到海邊或河中捕魚來慶祝歡樂餐會,這是阿美族社會常有的習慣。

團結一致歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

水璉部落最原居於花蓮市美崙地區pari及sakiraya(撒奇萊雅族)族群。Sakiaya遷移至水璉部落,原因是當時撒奇萊雅族與清軍吳光亮衝突戰敗,而逃難至水璉部落。這首歌謠的舞形是同時圓舞,舞者手牽手心連心,其舞步在最後一步時要重重的踏腳,使之擲地有聲,以示部落族人團結一心。

豐年歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

這首豐年祭歌謠是虛、實歌詞並用的歌謠,在實詞部分與南勢阿美族的語音完全相同,所以此歌謠不屬Sakiraya族的豐年祭歌謠。這首歌在描述,這是族人一年一度的豐年祭節,族人不要放棄慶祝,族人要興高彩烈的跳,同時不可遺忘袓先的遺訓。

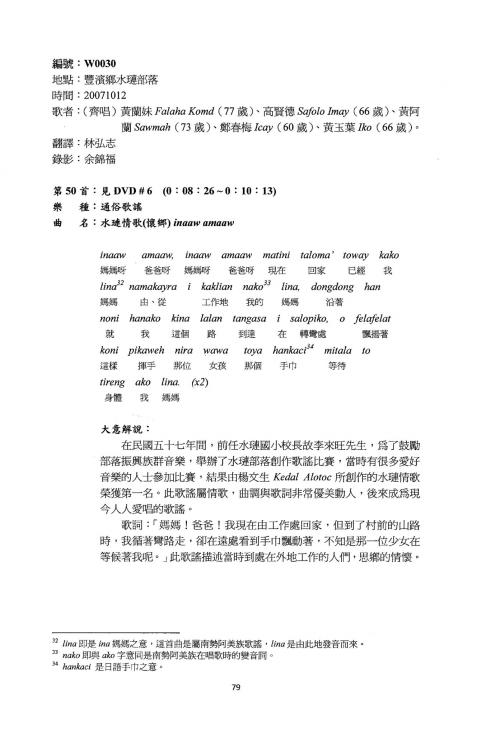

水璉情歌(懷鄉)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

在民國57年間,前任水璉國小校長故李來旺先生,為了鼓勵部振興族群音樂,舉辦了水璉部落創作歌謠比賽,當時有很多愛好音樂的人士參加比賽,結果由楊文生Kedal Alotoc所創作的水璉情歌榮獲第一名。此歌謠屬情歌,曲調與歌詞非常優美動人,後來成為現今人人愛唱的歌謠。

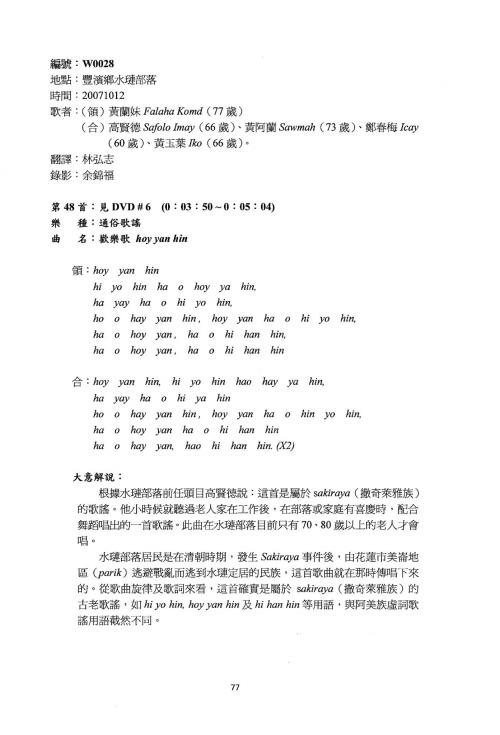

歡樂歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

根據水璉部落前任頭目高賢德說:「這首是屬於sakiraya(撒奇萊雅族)的歌謠。他小時就聽過老人家在工作後,在部落或家庭有喜慶時,配合舞蹈唱出的一首歌謠。」此曲在水璉部落目前只有7、8歲以上的老人才會唱。

那魯灣之歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

本歌謠樂種屬通俗歌謠,此曲通常是在部落或家庭歡樂、喜慶及工作結束後同樂時所吟唱的歌謠。此曲雖然無實質意義,但大家會隨旋律高興的跳舞歡唱。此歌謠可以用輪唱方式來唱。

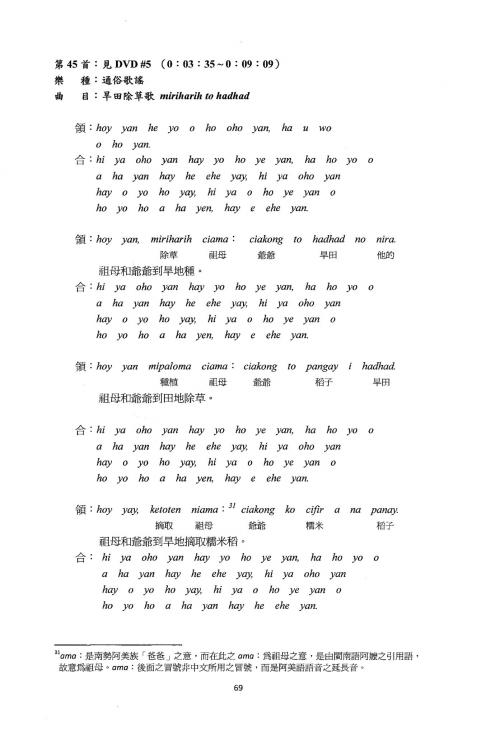

旱田除草歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

紀念歌袓先歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

阿美族起源傳說很多,說法都不同,到目前為止沒有確實的說法。這首是屬港口部落的起源歌謠,根據耆老賴玉金女士的口述,這個歌謠的歌詞原是袓先的口傳故事,再由陳精志(potong)先生編成一首歌詞,邱愛麗kalitin則用一首Sapilalik流放木材的工作歌謠旋律,配上此歌詞的一首歌謠。

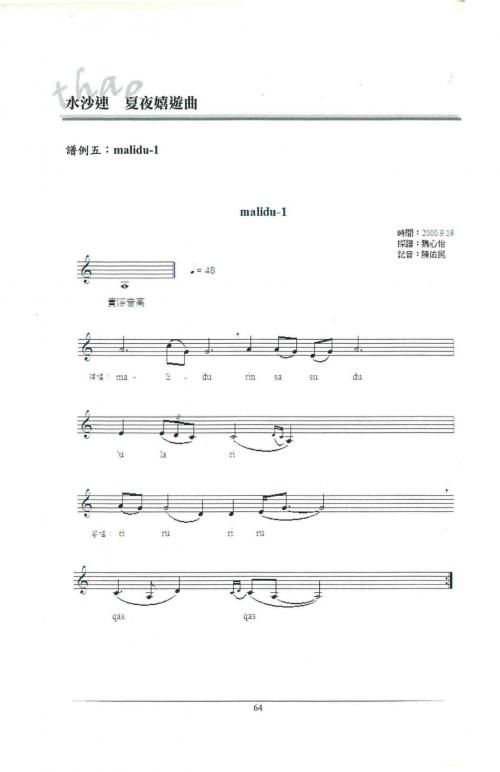

malidu-1

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:邵語的螢火蟲為palidu,但在演唱祭歌的時候則唱成malidu,原因為何目前仍不詳;筆者認為祭典歌曲的演唱,有時為了強調神聖性,會將日常使用的某些詞產生音變,以區分於世俗性的生活用語。

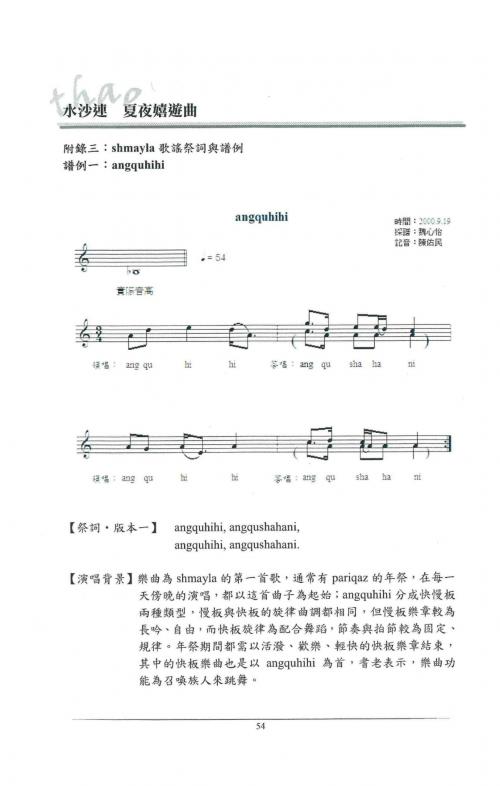

angquhihi

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一、二:樂曲為shmayla的第一首歌,通常有pariqaz的年祭,在每一天傍晚的演唱,都以這首曲子為起始;angquhihi分成快慢板兩種類型,慢板與快板的旋律曲調都相同,但慢板樂章較為長吟、自由,而快板旋律為配合舞蹈,節奏與拍節較為固定、規律。

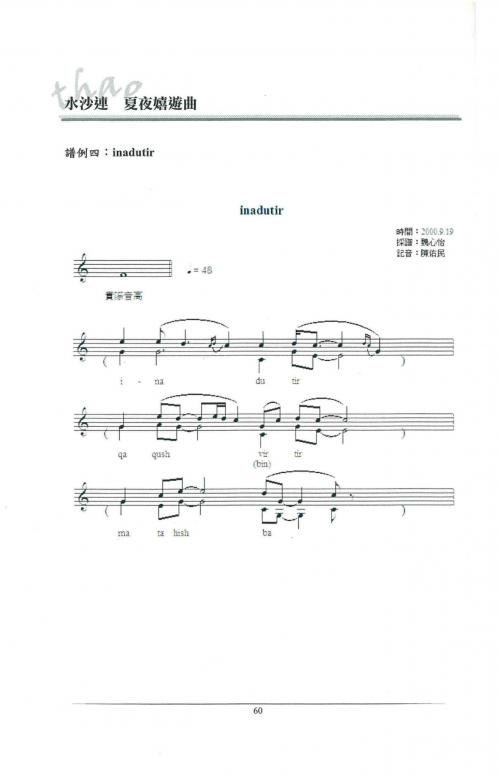

malidu-2

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:演唱背景同malidu-1,但此曲為快板樂章,演唱時,歌詞的前後句需與慢板對調。此曲節奏感較強,一般在歌唱malidu時需左右扭臀,歌唱'ulari'時需向右方大步跨行一步,由於童趣十足,組人歌唱此曲時,不免臉上掛滿著微笑。

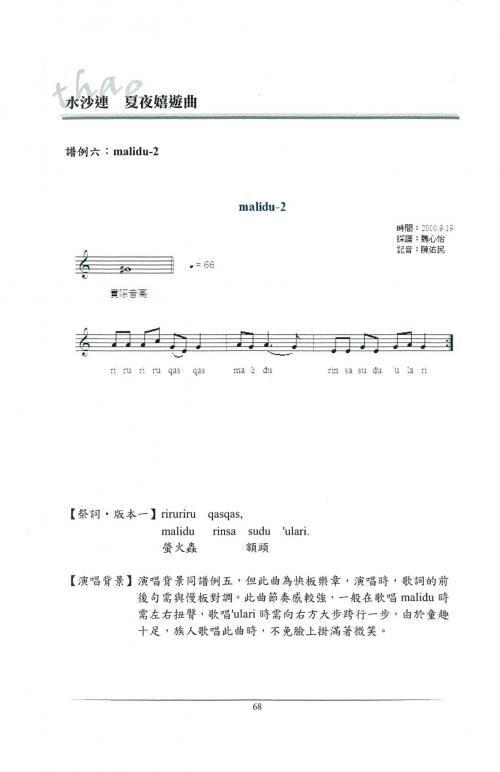

kinashbanqanahi-1

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:此曲同一個祭詞有快慢板之分,旋律進行變化差異不大,同樣的,曲調於快板樂章拍節較為規律,節奏感較強。曲詞大意為描述女性族人脖子掛著首飾、珠鍊,男性族人頭帶草環,來到祭場參與年節的慶祝活動。版本二:綁頭飾來跳舞。

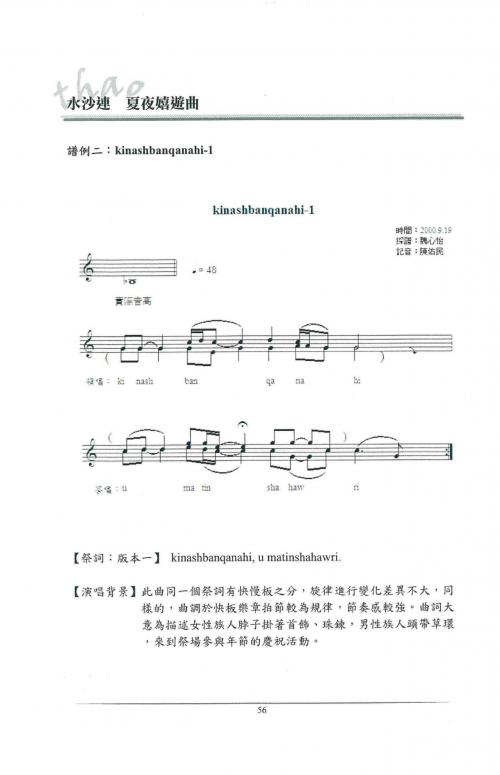

inadutir

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:樂曲描述一位邵族母親,肩上背著一個孩童,手中另抱一名幼童,提攜著下一代參加祭典。版本二:樂曲描述母親帶著孩童,歡喜參與年祭慶典的喜悅之情。影片隸屬於邵族傳統祭典音樂,為遵守非在祭典時間不得演唱的禁忌制約,非於農曆八月年紀期間,不得有公開播放的行為。

kinashbanqanahi-2

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:此曲為快板樂章,曲詞大意同kinashbanqanahi-1。版本二:召喚族人,綁頭飾來跳舞。影片隸屬於邵族傳統祭典音樂,為遵守非在祭典時間不得演唱的禁忌制約,非於農曆八月年紀期間,不得有公開播放的行為。

hinishparitunirtur-3

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:歌詞同hinishparitunirtur-1,但它是一首快板樂曲,族人以一字一音的syllabic 方式來演唱,通常圍觀的族人在外團打拍子,一邊助興,一邊刻意把拍節約打約快,歌唱時,族人常比賽著,哪一組能夠轉最快且使圍圈的人群不散落;曲詞除了有固定定骨幹音之外,族人也可以向上揚,

shimangqawnu

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:袁嫦娥女士曾表示此曲為拿木桶洗小腿的生活之歌,而石阿松先生則有不同的看法,他從「shimang qawnu」描述年輕人發明一種省力的「甩桶」可以讓稻穗輕輕鬆鬆去殼,為紀念這個聰明的發明所撰寫的歌謠。

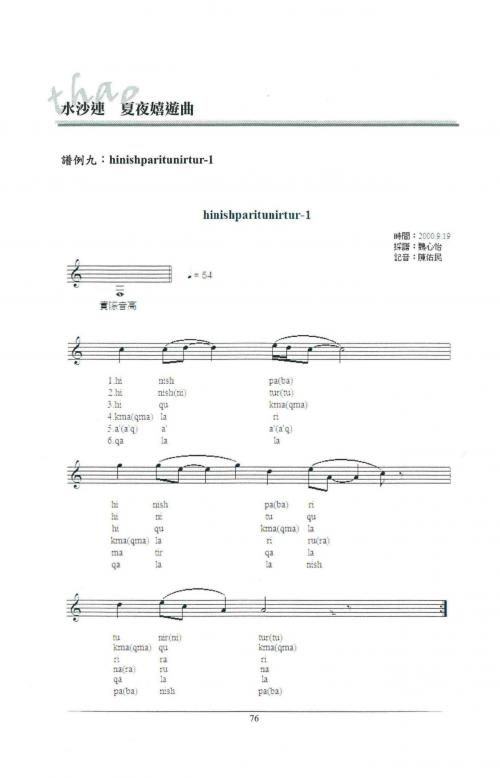

hinishparitunirtur-1

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:曲詞的詞意不詳,但耆老從唱詞a'a'擬態烏鴉的笑聲說明,這是一部邵族人學習漢人種稻,那不純熟的技術,使樹上的烏鴉看了都在嘲笑的情景。唱詞一共分成六大段,每一段都運用接頭、接尾的「頂真」方式,由於這種特殊的演唱方式,使得樂曲可以無終地、反覆式的循環演唱。

angqanusia

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

演唱背景:版本一:袁嫦娥女士曾表示,此曲為描述年祭期間,婦女穿戴著首飾跳舞,舞動的身軀發出陣陣香氣。另外,石阿松先生表示這是描述新米先給孩童嚐鮮的曲子,一般來說,新收割的粟米需要給小孩先嚐,孕婦不能食用之。版本二:詞意不明,但族人表示此曲為第一期稻作收割時,優先給小孩子嚐鮮之意。