全部藏品

探索6486個藏品

黑地彩繡虎頭帽

國立臺灣歷史博物館

1. 黑地彩繡虎頭帽,以黑棉布為主體裁製成圓柱狀碗帽造型,帽前正中央拼縫一虎頭造型繡布,虎頭以黑色布塊為底,以紅、桃紅、淺粉紅三色線繡出面部特徵,老虎笑眼疵牙裂嘴露齒十分可愛。帽身左右兩側護耳處各繡有一隻紅色老虎,老虎仰首屈肢,形貌較為抽象。

黑絲質大襟鑲緄女背心

國立臺灣歷史博物館

1. 臺灣漢族婦女上衣除了大襟衫之外,還有一種稱為「祫」的背心,是一種穿在大襟衫外的無袖短衣。此種服裝衍生自清代的「緊身」,又稱為「馬甲」或「坎肩」,在清代婦女服飾中,立領、無袖的合身衣,根據《釋名·釋衣服》記載:其最初形式為其一當胸,其一當背,故名裲襠---今俗名「背心」。

黑地蝴蝶花卉紋刺繡碗帽

國立臺灣歷史博物館

1.黑布裁製成狀元帽形式,加上狀元帽的屋脊形式頂蓋前片,及風帽的護耳部分,內裡為紫色染布,略磨損與褪色。頂蓋邊緣以淺綠色繡線加金色線緄邊,上面以彩色布塊、織帶和繡線縫製出蝴蝶紋樣,左右懸掛盤長結與流蘇垂飾。帽前和左右護耳以彩線繡有公雞、錦雞、孔雀等鳥禽穿梭於梅花間的紋樣,並逢有環形銅片,象徵錢幣。

大紅棉地條紋織帶飾邊女套褲

國立臺灣歷史博物館

1. 大紅棉地條紋織帶飾邊女套褲。本件套褲附有褲腰,腰頭布為米黃色,略磨損,一端有圈環、一端有紐結,穿著時可相互扣合。兩褲管以大紅色棉布裁製成,呈直筒狀,褲腳緄黑色、深藍色布條與彩色花紋織帶,呈條紋狀,褲管內裡上緣鑲藍色布邊,褲管和部分織帶有破損痕跡。

黑絲質大襟短袖女旗袍

國立臺灣歷史博物館

此件旗袍以黑色絲質製作,平肩、連袖、短窄立領,衣長約至膝蓋,下襬二側開衩,領口、大襟以及腋下均無布扣或盤扣,而是使用暗扣來扣合,脇邊以拉鍊縫合,年代應該是1930~50年代的產物,肩線折雙,內襟處必須以剪接縫合的方式製作,可以節省布料。

紅棕色絲質對襟刺繡女褂

國立臺灣歷史博物館

此服裝是二十世紀初期漢族婦女傳統的結婚禮服,以紅棕色絲緞製作,立領、對襟、喇叭形長袖(喇叭袖是1930年代漢族婦女大襟衫特色),領緣、前襟、開衩(脇邊以及後中心) 、下襬、袖口皆以灰藍色絲緞鑲緄配色,裡布以淺紫色絲緞製作,前襟縫綴四對以粉紅、灰藍色絲緞做成的花扣,花扣是二十世紀後漢婦女大襟衫上的重要

黑絲質對襟刺繡女褂

國立臺灣歷史博物館

此服裝是二十世紀初期漢族婦女傳統的結婚禮服,以黑色絲緞製作,立領、對襟、窄長袖,領緣、前襟、開衩(脇邊以及後中心) 、下襬、袖口皆以粉紅色絲緞鑲緄配色,裡布以黑色絲緞製作,前襟縫綴四對粉紅色絲緞做成的花扣,領子上有二對(高立領是1930年代的特色),花扣是二十世紀後漢婦女大襟衫上的重要裝飾變化,服裝

粉綠翹頭繡花平底鞋

國立臺灣歷史博物館

早期臺灣社會,閩籍女性多半纏足,而原住民族、客家族群女性除非受漢文化影響,普遍沒有纏足的習慣。纏足標示著家族是否有足夠的經濟實力,容許女眷免於勞動,同時亦彰顯家族的教養與文化。因此平民與經濟能力較差的階層女性為了方便務農與執行粗重事務,多不纏足。

紫地繡花平底鞋

國立臺灣歷史博物館

本項典藏品為兩件一組紫地繡花平底鞋,又稱繡鞋。一般繡花鞋的裝飾重點於鞋頭與鞋幫兩側的鞋面上。繡鞋的花紋,多以花卉、動物等帶有吉祥福氣象徵的圖樣。日治時期開始,纏足習俗逐漸被視為不人道的陋習,經過宣傳倡導後,纏足女性比例已慢慢降低。本項典藏品為天然足女性所穿著使用。

大紅地黑球頂盤金繡風帽

國立臺灣歷史博物館

1. 大紅地黑球頂盤金繡風帽,以紅棉布為底,帽緣以黑色和金色織帶雙緄邊,內裡為紅白格紋布。帽前和護頸以盤金繡法繡出圓形盤長、流雲和花卉紋樣,左右護耳處以金線繡出圈形,中央繡鹿紋與龜紋。帽頂以黑布和紅布加上金線縫製出大小堆疊的球狀鈕結,左右護耳下方各有一圈環,繫有紅色毛線的繫帶。

大紅地彩繡蝴蝶花卉短圈

國立臺灣歷史博物館

1. 大紅地彩繡花卉蝴蝶短圈,帽圈以紅色梅花印花布為底,帽前正中央拼縫一橢圓形繡片,其上繡蝴蝶、花卉、兒童、石榴等紋樣,頂端綴一黑布製成的圓形凸起布塊,中央繡有梅花紋樣,左右有翅膀,狀似蝴蝶。帽圈左右兩側各縫有一淺藍色布球及淺粉色布條製成的蝴蝶結。帽圈內裡為藍色,下緣帶有紅色繫帶。

黑地彩繡花卉紋短圈

國立臺灣歷史博物館

1 黑地彩繡花卉紋短圈,以黑色帽圈為主體,帽圈正面前緣加上狀元帽的屋脊形頂蓋前片作為帽簷,邊緣以藍布條和織帶雙緄邊。帽圈本體繡有雷紋與牡丹花紋,帽簷前片繡有梅花紋,正面帽緣下方有一排黑色短流蘇,左右兩側各有一圈環,並繫有粉紅色繫帶。帽圈內裡為粉紅色。

黑絲質大襟花扣女背心

國立臺灣歷史博物館

1. 此件服式應為套穿在大襟衫外的秋天「褂袷」(背心)。此件背心為雙層結構,表布為黑色絲質緹花緞布,內裡用粉紅色棉布製作,右開大襟、領子先用翠綠色布料鑲緄,再將領子縫綴在領緣上,屬於傳統式的製作方式,整件服裝是以縫紉機車縫製作,顯示成品完成時間在二十世紀以後。

高足玻璃冰碗

國立臺灣歷史博物館

1. 此為早期吃冰用玻璃高足碗,器口做等分的外延梅花瓣狀,共五瓣,底座為扁平圓形狀。口緣為漸層藍色,碗身上有白色、藍色顏料,足柄為透明狀,底座則上有白漆,因使用後造成顏色磨損。保存大致完整無破損,另有使用刮痕及污漬。

高足玻璃冰碗

國立臺灣歷史博物館

1. 早期吃冰用玻璃高足碗,器口做等分的外延梅花瓣狀,共五瓣,底座為扁平圓形狀。口緣為漸層藍色,碗身上有白色、藍色顏料,足柄為透明狀,底座則上有白漆,因使用後造成顏色磨損。保存大致完整無破損,另有使用刮痕及污漬。

高足玻璃冰碗

國立臺灣歷史博物館

1. 早期吃冰用玻璃高足碗,器口做等分的外延梅花瓣狀,共五瓣,底座為扁平圓形狀。口緣為漸層藍色,碗身上有白色、藍色顏料,足柄為透明狀,底座則上有白漆,因使用後造成顏色磨損。保存大致完整無破損,另有使用刮痕及污漬。

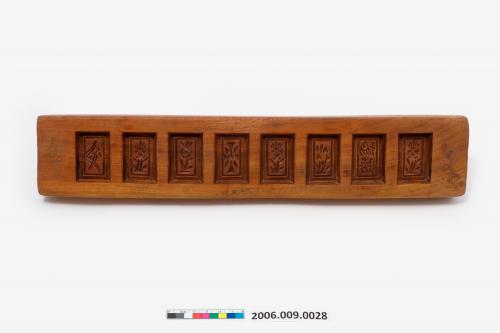

長條板單面雕八枚長方錠形糕印

國立臺灣歷史博物館

長條板單面陰雕八枚長方錠糕印模。一次可壓印八枚長方錠糕仔,用於製作年節祭祀時象徵古代銀子的糕仔包。糕印中間突出的造型結構是長方錠糕印特有的形制。印模面有些許經使用所造成的敲擊磨損痕跡。

長條板單面雕八枚長方錠形糕印

國立臺灣歷史博物館

長條板單面陰雕八枚長方錠糕印模。一次可壓印八枚長方錠糕仔,用於製作年節祭祀時象徵古代銀子的糕仔包。糕印中間突出的造型結構是長方錠糕印特有的形制,此物件整體狀態相當良好且沒有經久使用的磨損,可見應該是近期的模具。

長條板單面雕八枚長方錠形糕印

國立臺灣歷史博物館

長條板單面陰雕八枚長方錠糕印模。一次可壓印八枚長方錠糕仔,用於製作年節祭祀時象徵古代銀子的糕仔包。糕印中間突出的造型結構是長方錠糕印特有的形制。印模面有經久使用所造成的明顯磨損,整體物件呈現彎曲變形狀態。