全部藏品

探索819個藏品

木製山羊角

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

二角相連,木製黑色,一角之尖端已破損末端為箭頭形,二角橫斷面為扁八角形。

船模型

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

木製本色,船模型,船側花紋船週刻兩條齒形紋,船身兩端五角形花紋,船側中刻三正面人像腳向外側分跪像,四肢呈盤曲狀。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泥偶為一粗製坐像。(1)二膝屈起靠身子。(2)右腳有四線溝為腳趾,左腳破損。(3)右手臂殘缺,左手彎向下,手指摸膝蓋。(4)頭圓而大,二小孔為眼,略有耳形,鼻隆起,口不略損。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泥偶為一坐像背略斜向前,二手臂向外張,肘向內彎,二手掌合起來在胸前。二膝略屈似蹲狀,但臂部著地,長頭,有耳及孔,二小圓孔為眼。鼻略突有二孔,口為一橢圓形孔。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為一坐像泥偶,(1)二腿稍屈,左小腿以下殘缺。(2)二手臂左右張開,肘由前彎向內,二手指接觸於前胸貼著。(3)有耳及孔,二圓孔為眼二圓孔為鼻孔。一淺寬溝為口。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

坐著掮一雙豬的泥偶。(1)右腳約由膝部以下已破缺,左腳有三線溝為腳趾,二腿略彎。(2)右手舉高按著豬四肢左手向前至右邊托住豬臀部(3)豬背部放在右肩上仰著,四肢縮在一起。(4)二線溝為眼,鼻有二鼻孔有耳及耳孔,有口。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泥偶為一兩腿分開之坐像。左手屈向胸前,右手張開,略向後,臉中間突起,兩旁向後傾斜,眼為二小孔,其上有細長溝狀之眉,鼻只有二小孔為一長方形孔,耳亦為線溝,頭略尖,右腳尖端破損。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

兩人角力狀,一人為頭戴盔帽,僅有一眼及嘴外露,雙腿盤繞於另一人之臂部,雙手環抱其背。另一為尖頭,臉部不清,僅有嘴。雙手環抱其背,腿已斷損不全。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為二人縛一羊塑像。其中一人雙手抱住羊右角,另一人雙手環抱羊頭及羊身。泥偶皆有眼口鼻耳,羊亦有眼口鼻耳,羊左角已斷落待修,泥像下有一「凸」形底空。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泥偶為一兩腿分開之坐像,兩手抱小泥偶於胸前,小泥偶隻腳踩在大泥偶之腿上,頭皆為扁橢圓形,大泥偶只有二小孔為眼,左耳缺損,小泥偶有三小孔,二小孔為眼一小孔為嘴無耳與鼻。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

坐像,前抱一小泥偶,泥偶頭尖,二手圍抱小泥偶在胸前,小泥偶頭頂頂著大泥偶下顎,小泥偶二手二腳張開口大泥偶下巴略向外突鼻為二張孔,沒突出,二線溝為眼,二線溝為耳。小泥偶二線溝為眼,無鼻,一長線溝為嘴。

熔銀器

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此為陶製熔銀器,整體為一圓滑之長方形盛具,其中央另塑一較小之長方形深溝槽,底部由器身向下向外延伸,形成一長方底盤以作支撐。

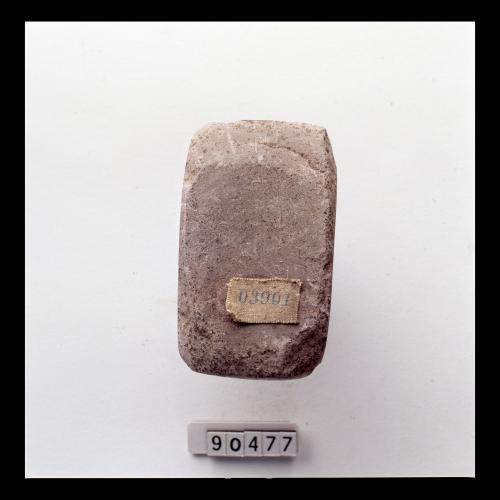

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

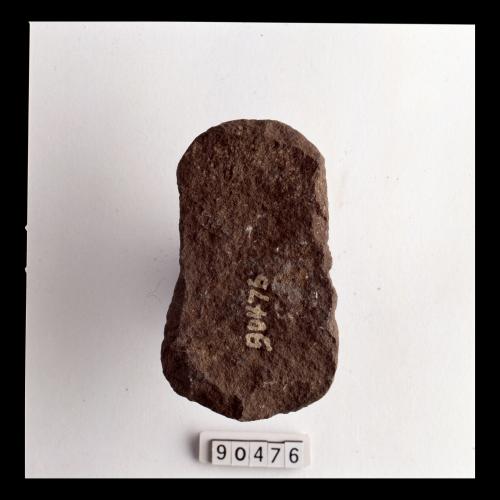

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

五個泥偶手拉手圍成一圓圈如跳舞狀,腳不分明連於一橢圓形泥餅上,五泥偶中有一泥偶具二耳及一小孔為嘴,其他皆具二耳,二小孔為眼,一小孔為嘴皆無鼻,二泥偶後腦突出,其他的扁平。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黑褐色泥製豬像,二耳外伸,二孔可見,眼為二小洞,鼻孔向前,嘴為一深溝,頸粗長,身部呈一長圓柱,尾直接連於身,短粗,下部可見肛門,為一深洞,四肢粗短。

籐盔

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

盔分內外兩層,盔內側頂部,為棕櫚皮做成,下部為簡單合縫螺旋編法,盔外側上部為繞織編法,下為橫列夾條縫紮數條,修緣法為夾條縫紮法。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

石錛

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

錛:一種向內砍刺﹑削平木頭的工具。柄長,體呈單斜面或雙斜面,頂端有斧刃。青銅錛始見殷商,春秋戰國時數量增多,有不少流傳至後代。亦稱為錛子﹑錛鋤。

陶碗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此為一陶製盛食器物,碗口直徑最大,依次頸、腹、底逐漸縮小。口緣向外略斜,底圓,中央向內凹,底座為一倒扣碟狀。其質地細,深褐色,碗內邊緣有三段圓點條紋環繞及兩段上下相對之三角形紋。

祭祀用掘棒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

棒呈圓形,分三段雕刻(棒身)每段又分二層圜,圖案則以三角形連線雕成,塗以黑、白二色,棒頂為一鏤空圖案,圖案為雅美族特有之人形像,像下則為一條船,據說此人形圖案為他們的英雄神像,可保佑海上平安。