全部藏品

探索9855個藏品

穀倉

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

穀倉。|泰雅的穀倉是一種舂上建築 (即屋舍地板高於地面),為便於取物與照顧,大多位於家屋的前後左右。採用舂上建築的目的有二,一為防潮,二為避鼠。穀倉地面離地基約三尺左右,因是糧食所在,故平時上鎖,也忌諱外人窺視。《南澳的泰雅人》( 1964: 378 )

少女候車

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

少女候車。|泰雅族沒有築路的習慣,所有道路是順著自然地勢、沿山坡發展。日治時期道路拓寬,有些遷移至平地的村落,通往村外的主要道路已可行駛汽車。圖為南澳少女們於武塔村站牌候車。《南澳的泰雅人》( 1964: 429 )

南澳翻譯人員林阿嬌Raha Abaw

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

翻譯人Laxa。|民族所南澳泰雅工作團隊的石磊,負責調查與撰寫《南澳的泰雅人》一書中的「物質文化」單元,其中的紡織篇主要由當地翻譯人員王長治先生(碧候村)與林阿嬌女士(南澳村)協助。圖為林阿嬌Raha女士。

織布的過程

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

織布的過程。|圖中整經者為彭秀玉,為南澳泰雅耆老郭彭蘭妹之母、武塔派出所前所長郭永光之外婆。郭彭蘭妹為本次共作案受訪的10位南澳泰雅耆老之一,博物館影像資料庫原先並未載明整經者之人名,但經由這次共作展,得由郭永光指認、提供。

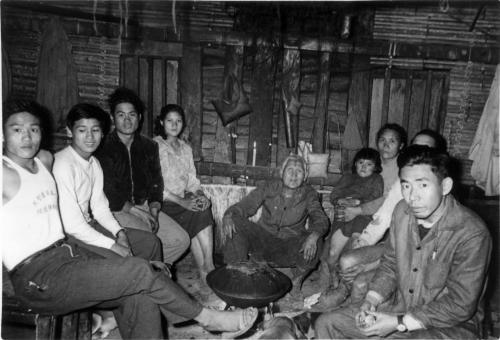

調查人員石磊(右一)與庫巴博社 ( Kbbu;舊南澳 ) 老獵人Kawil Toras一家晚飯後合影

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

晚飯後。|民族所南澳泰雅工作團隊的石磊(右一)與庫巴博社 ( Kbbu;舊南澳 ) 老獵人Kawil Toras的家人於晚餐後合影。

調查人員李亦園(右一)與庫巴博社 ( Kbbu;舊南澳 ) 老獵人Kawil Toras一家晚飯後合影

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

晚飯後。|民族所南澳泰雅工作團隊的計畫主持人李亦園(右一)與庫巴博社 ( Kbbu;舊南澳 ) 老獵人Kawil Toras的家人於晚餐後合影。

羽帽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

羽帽。本照片為凌曼立老師於花蓮縣光復鄉所拍攝,根據凌老師在《阿美族物質文化》書中的描述,此男子所穿戴之羽帽推測為頭目之隨從所配戴的禮帽,隨從的禮帽直立的羽枝較短,橫向之扇狀大冠鷲羽枝數更少,其他構造則與頭目使用的普通禮帽相似。

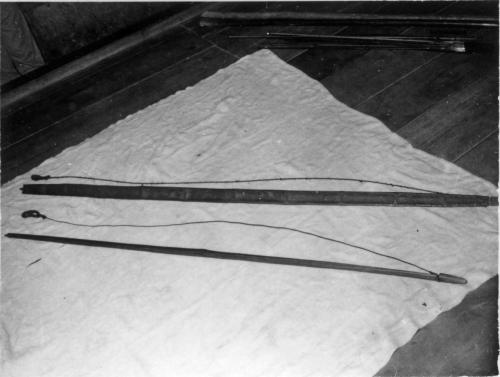

弓

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

弓。|南澳泰雅族人的經濟生活雖以農為主,狩獵、捕魚、採集為輔,但狩獵仍有其特殊意義。圖為泰雅獵具:弓 ( Behonjeq )。弓桿以稱為Tagan的大毛竹及桃木Bukie製成,弦則以鐵線或麻線數股搓成。《南澳的泰雅人》( 1964: 503-505 )

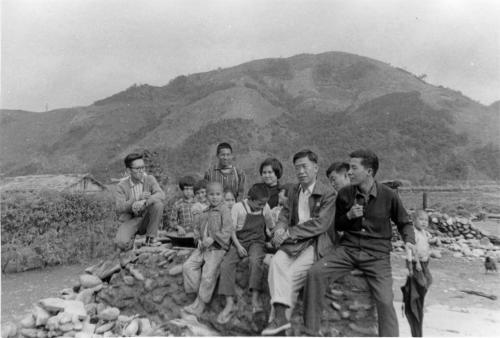

南澳泰雅工作團隊合影

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

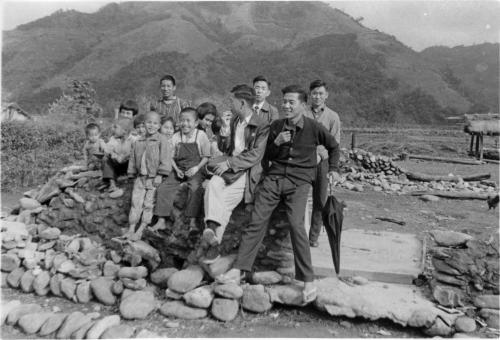

訪問。|民族所南澳泰雅工作團隊與當地孩童合影。右起:阮昌銳、宋龍生、石磊,吳燕和(左一),居中站立者為當地翻譯人員江新財Tosung。原始影像記載為:訪問

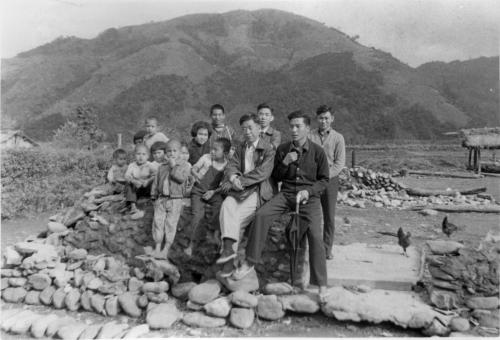

南澳泰雅工作團隊於訪問時與孩童們合影

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

訪問。|調查人員阮昌銳(前排右一)、石磊(前排右二)、宋龍生(後排右一)、計畫主持人李亦園(後排中)、翻譯江新財Tosung(後排左)。原始影像記載為:訪問

南澳泰雅工作團隊於訪問時與孩童們合影

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

訪問。|調查人員阮昌銳(前排右一)、石磊(前排右二)、宋龍生(後排右一)、計畫主持人李亦園(後排中)、翻譯江新財Tosung(後排左)。原始影像記載為:訪問

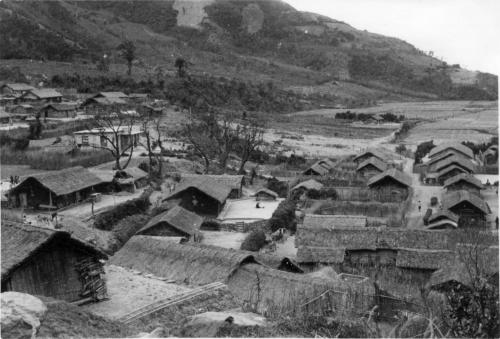

碧候遠景

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

碧候遠景。|1960年代的碧候村全景。Piaxau社在南澳村建立後六年,全村遷至距南澳村約一公里之地,原有形式保存最為完整。碧候村為一灌溉溝,分為二部:右方為真耶穌教會範圍,左方則屬長老教會範圍。《南澳的泰雅人》(1963:20)

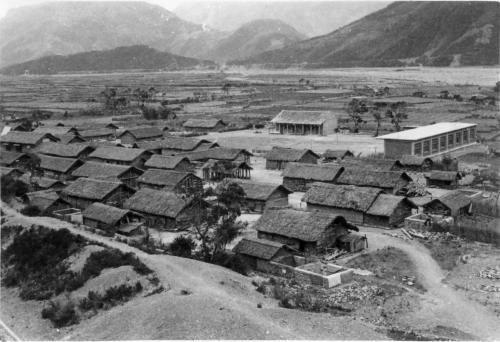

碧候遠景

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

碧候遠景。|1960年代的碧候村全景。Piaxau社在南澳村建立後六年,全村遷至距南澳村約一公里之地,原有形式保存最為完整。碧候村為一灌溉溝,分為二部:右方為真耶穌教會範圍,左方則屬長老教會範圍。《南澳的泰雅人》(1963:20)

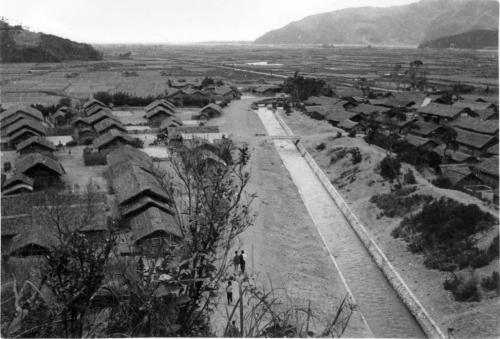

碧候遠景

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

碧候遠景。|1960年代的碧候村全景。Piaxau社在南澳村建立後六年,全村遷至距南澳村約一公里之地,原有形式保存最為完整。碧候村為一灌溉溝,分為二部:右方為真耶穌教會範圍,左方則屬長老教會範圍。《南澳的泰雅人》(1963:20)

碧候遠景

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

碧候遠景。|1960年代的碧候村全景。Piaxau社在南澳村建立後六年,全村遷至距南澳村約一公里之地,原有形式保存最為完整。碧候村為一灌溉溝,分為二部:右方為真耶穌教會範圍,左方則屬長老教會範圍。《南澳的泰雅人》(1963:20)

耆老Yageh yuraw著盛裝(左二)與族人薛秋花(左一)討論文物

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

講座論壇對話

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黃約伯(左)訪問南澳耆老Raha Abaw 林阿嬌

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

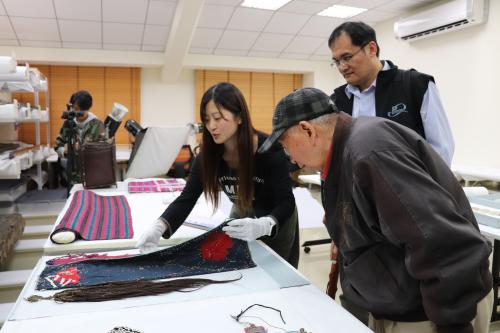

館員許善惠(左)向Yobu Losing 黃約伯助研究員(中)與石磊(右)展示文物

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

策展人Pisuy、Wilang與民族所博物館、宜蘭縣史館同仁合影

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

阮昌銳(左)向Yobu Losing 黃約伯助研究員(中)與館員許善惠(右)分享文物收藏歷程

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

武塔國小江昊杰為中研院民族所何翠萍老師導覽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

宜蘭縣史館團隊負責開幕式場控

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

Yobu Losing 黃約伯助研究員(右)訪談阮昌銳

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica