全部藏品

探索10565個藏品

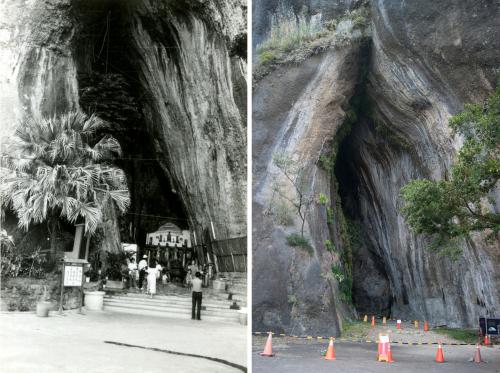

八仙洞遺址

中央研究院歷史語言研究所

‧ 八仙洞考古遺址水母丁溪南岸的集塊岩隆起海崖上,這是目前臺灣唯一最明確和有具體研究的舊石器時代的遺址。最早在民國57年(1968年)由臺灣大學林朝棨教授首先發現了洞穴中存在新石器時代的文化層及其下面年代更為古老的紅色土層。

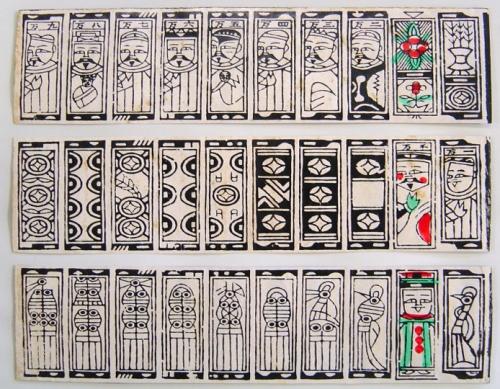

從馬吊到馬將

陳熙遠

卑南族男子禮帽

臺南市原住民文物館 /

臺南市政府原住民族事務委員會

卑南族男子約三十歲以上,結了婚、有孩子,是受族人尊敬的年齡級,稱為maidan。此級所穿的衣服,包括帽子、禮衣、綁腿,全部都是手織的布做的,顏色鮮豔漂亮,表示這些人的身份尊貴。而帽子「kabun」也是這個階級的男性才有穿戴的權力。

卑南族背心

中華民國國史館 Academia Historica, Taiwan (R.O.C.)

致贈者:臺灣高山舞集文化藝術服務團團長林清美

致贈年代:2001

受贈者:陳水扁總統

尺寸:68*67*3 cm

鄒族mayasvi迎神祭:修剪神樹

臺南市政府原住民族事務委員會

在達邦社整修神樹(赤榕/yono)時,數位與祭勇士爬上神樹(赤榕/yono)砍除枝葉,只留3個枝葉,1枝朝kuba、1枝面向汪家宗祠、1枝朝吳家。而在特富野社,將神樹修剪乾淨,也只留下3支樹枝,分別指向會所、汪氏家族,以及石家。

蘭嶼大船拜訪號Si Mangavang建造旅程

原住民族文化發展中心

鄒族mayasvi 迎神祭:引kuba之火

臺南市政府原住民族事務委員會

在男子會所參與祭典的族人,盛裝完畢後,頭目訓勉參與祭典之族人,隨後由頭目帶領大家把會所之火帶出集會所外場中央,接著殺豬,修剪神樹,唱迎神曲迎接「戰神」族語羅馬拼音為i´afafeoi ,以及「司命神」 族語羅馬拼音為 p´osonfihi )),之後再進入會所內。

鄒族特富野社mayasvi:家祭

臺南市政府原住民族事務委員會

參與祭儀的男子,由頭目帶領到各氏族祭屋,象徵神賜予的力量與祝福延伸到各氏族,隊伍依進行路線會停留至高家稍作休息,在飲下高氏族備妥之小米酒後,才返回會所。如此家祭結束後,眾人於返回會所的路途中,需向祭祀人員(祭司)各取兩支五節芒,回到會所後,讓自己的舅舅為其做驅邪的動作。

傳統布袋戲偶-鐵扇公主

國立臺灣博物館

傳統布袋戲偶-牛魔王

國立臺灣博物館

傳統布袋戲偶-孫悟空

國立臺灣博物館

臺灣布袋戲相關館所

Wikimedia Commons

水滸傳戲偶

國立臺灣博物館

西遊記戲偶

國立臺灣博物館

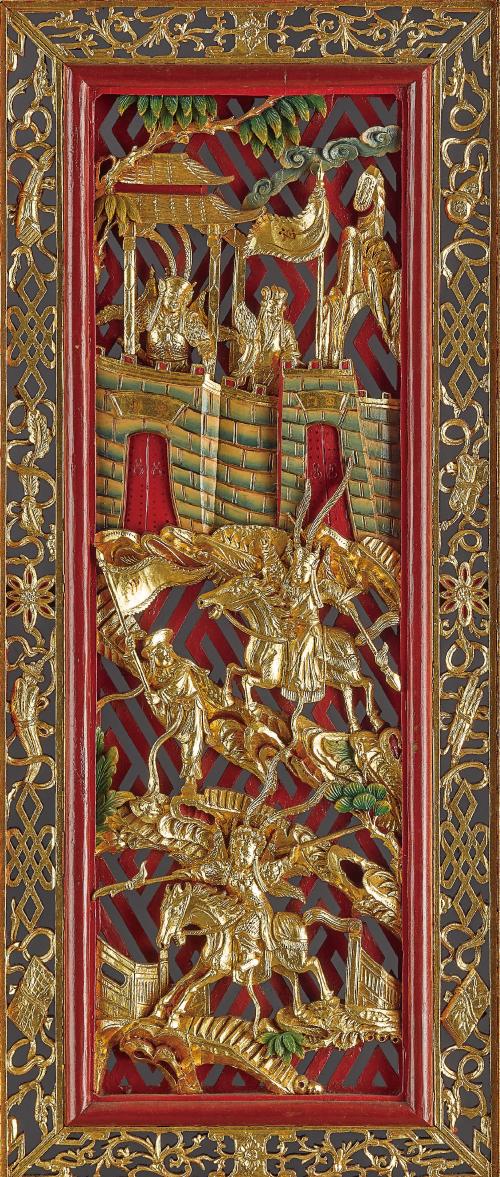

小西園彩樓左側屏風戲文

國立傳統藝術中心

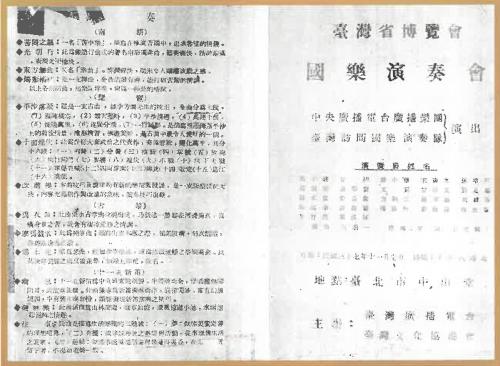

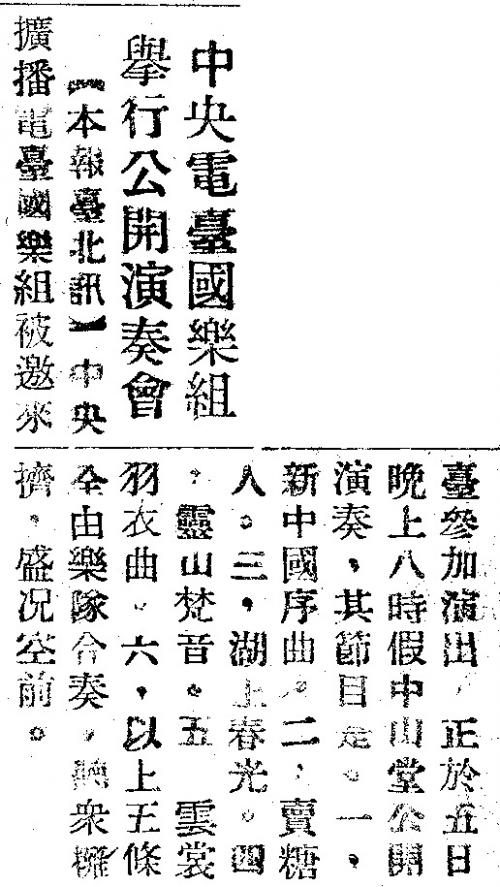

中央廣播電臺國樂隊節目單

臺北市立國樂團

中央電臺國樂演出報導

民聲日報

石川欽一郎_村道

國立歷史博物館

本作為石川欽一郎(1871-1945)之《村道》,其以較強烈的筆觸描繪畫作背景與鄉間植物,並較細節地勾勒出牛車、民宅,以及悠閒散步在村道上的女孩們,顯示出簡約純樸的鄉間風貌。