全部藏品

探索561個藏品

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之72)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。由婦女領唱,由三個樂句構成,領唱四拍答唱四拍、領唱三拍答唱三拍、領唱六拍答唱兩拍。歌曲旋律與先前的相似,但是此領唱者,在句法的處理上,僅會重複第一段樂句,而不重複第二、三段樂句。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之78)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。婦女領唱,由三個樂句構成,領唱四拍答唱兩拍、領唱七拍答唱三拍、領唱五拍答唱四拍,第三段有的答唱會出三拍的情況。同樣類的的歌曲,在不同領唱者帶領下,呈現出各種變化與風貌。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之74)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。婦女領唱,由兩個主要樂句構成,第一段,領唱十四拍答唱六拍,共二十拍,但有時領唱會拉長至十五拍,第二段領唱四拍答唱四拍,為較等質的表現。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之67)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。由青年年齡階級領唱,會將拍節拖為十三拍的長度,若是婦女則是較為穩定的八拍。分為三段樂句,領唱十一至十三拍答唱五拍、領唱三拍答唱一拍、領唱兩拍答唱兩拍。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之66)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。這首歌領唱答唱的旋律長度相同,但是在重複的時候領唱會有些許變化,此種較為等質性的豐年祭歌較為少見。

一九八五年度花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族豐年祭(118之65)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣豐濱鄉大港口Lano村阿美族豐年祭歌舞現場錄音。由婦女領唱,有兩段主要樂句構成,領唱十拍答唱兩拍、領唱兩拍答唱兩拍。

踏荷好

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

當整個夜晚祭儀結束,跳戲告一段落之後,族人就演唱這首Tahoho(踏荷好),來當作儀式的尾聲。因這首歌的平埔語稱為Tahoho,族人戲稱「跳戲」要結束了,一定要 “踏荷好”,假如 “踏唔好”(跳不好)的話,老祖是會不高興的。

尪姨調

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

當跳戲途中,擔任乩花的尪姨會如神靈附身一般起乩,族人稱為「so a mu」。A mu是「尪姨」之意,當尪姨起乩時,她會不由自主的搓自己的雙腿,並念念有詞,這首「尪姨調」,就是王清香從她長輩處,學會了尪姨起乩的曲調,因此族人稱之為「so a mu」。

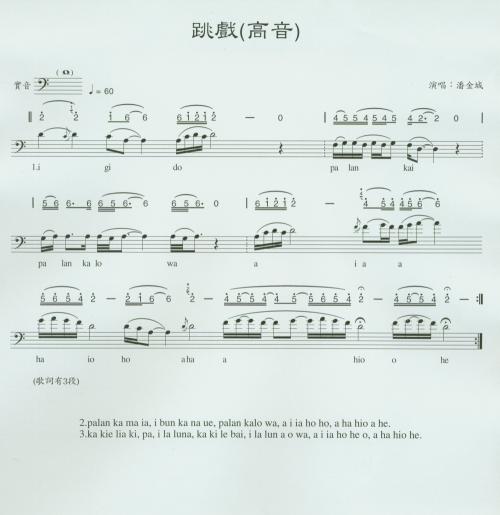

跳戲(高音)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

高音的跳戲,由於起音需在較高的音域上,整首曲子唱來,大都吊在高音聲區,族人因之稱為「吊高音」,是族人工認為最難演唱的一首傳統歌謠。「吊高音」的歌謠特性,對於潘金成來說正好是其長處。因此高音的跳戲是潘金成最拿手,也是最自豪的一首歌曲。

跳戲(高音)

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

陳清文先生生前在跳戲時,總是擔任曲頭的角色,尤其是1997年的夜祭及祈雨儀式當中。這首跳戲高音部分,他自己個人唱來,吟詠自如,但一加入族人的答唱時,卻顯得獨樹一格。

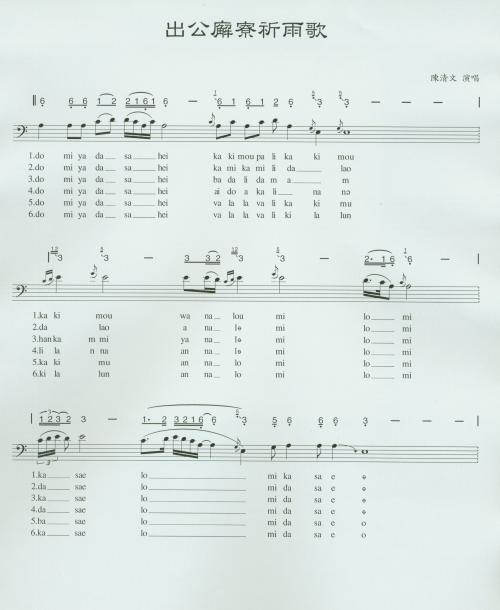

出公廨寮祈雨歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

屏東縣西拉雅馬卡道群傳統詞曲

陳清文演唱的這首「出公廨寮祈雨歌」,在唱法上與潘美娘領唱的「出公廨寮祈雨歌」大致相同,但由於陳清文是以個人獨唱的方式來唱,加入了相當豐富的「拖腔」,難怪其他族人會認為似有「走音」之嫌。其實,「同中有異」就是民歌擁有活水的一面。

阿美族長老領唱

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

1985年花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族收穫祭歌舞。長老領唱,並在這裡換了一首新的阿美族音樂,因為在阿美族祭典活動中持續一首歌去唱太久會感到非常的疲憊,因此會再一定的時候換唱另一首新的歌曲來調整運動的腳步方式和節奏變化,才不會讓整夜歌舞表演的族人感到更加的疲憊。

阿美族年輕人領袖領唱歌舞

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

1985年花蓮縣豐濱鄉港口村阿美族收穫祭歌舞。由青年階級的長輩來領唱,帶領著族人一請歌舞表演,並在表演中背著檳榔袋,而年青階級領袖的阿美族語又可以叫做 ma ma no ga ba。

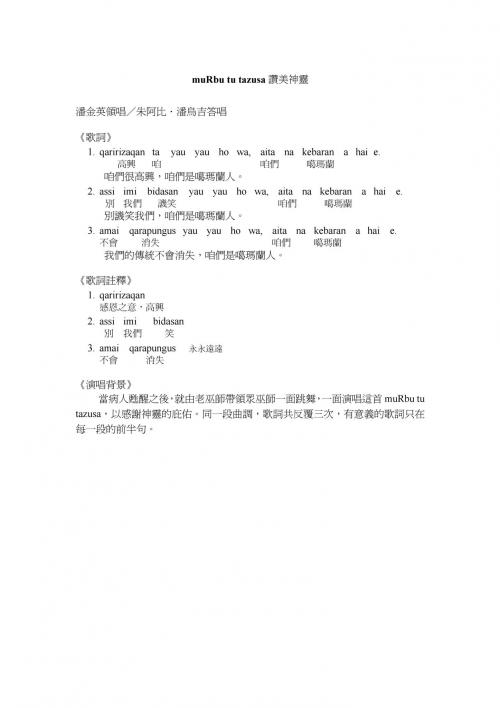

讚美神靈

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣新社噶瑪蘭族傳統詞曲

當病人甦醒之後,就由老巫師帶領眾巫師一面跳舞,一面演唱這首muRbu tu tazusa,以感謝神靈的庇佑。同一段曲調,歌詞共反覆三次,有意義的歌詞只在每一段的前半句。

治病儀式前的祭酒禮

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

花蓮縣新社噶瑪蘭族傳統詞曲

這是治病儀式kisaiz進行之前,先向祖靈請示的祭酒禮(spau),也是所有噶瑪蘭(如歌唱等)活動之前必須進行的請示儀式。進行祭酒禮(spau),都是由祭師來擔任,她會一面用右手指沾酒向四方之神彈指噴洒酒滴,以招請祖靈的降臨。

邵族杵音與歌唱

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

邵族的「杵音」(以木杵擊搗在石板或石臼上成音)非常有名,代表邵族文化、象徵豐收。舂石音是邵族文化之最主要特色之一,每年農曆七月底在頭人袁家祖宅舂起石音,即是豐年祭的前奏。亦或部落間遇有重要慶典、或是部落對外參加活動時,族人每以表演舂石音來呈現邵族的文化特色。

羅娜村布農族打耳祭報戰功malastapang

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族的打耳祭當中,有一個儀式叫做報戰功,在「報戰功」儀式的最後為了褒揚獵到牲物的勇士們,女眷們向勇士們獻上小米酒慶賀,勇士會以載歌載舞的方式,向族人展示獵物和優異的狩獵技巧,而女眷也和勇士們同聲歡樂、誇讚勇士,全族歡喜獵獲的氣氛。布農族的誇功宴中的報戰功歌是非常特殊的原始歌舞。

羅娜村布農族祈禱小米豐收歌

國立傳統藝術中心臺灣音樂館

布農族行山田燒墾的遊耕生活,因此形成散居的形式,對於農作(尤其是小米)的歲時祭儀非常謹慎而繁複。舉世聞名的祈禱小米豐收歌(Pasibutbut)就是在小米播種祭之後,祈求農作豐收所唱的歌謠。布農人相信歌聲愈相諧、優美,天神愈高興,今年的小米就會豐收,布農人講求和諧、互助的精神在歌聲裡表露無遺。