全部藏品

探索1381個藏品

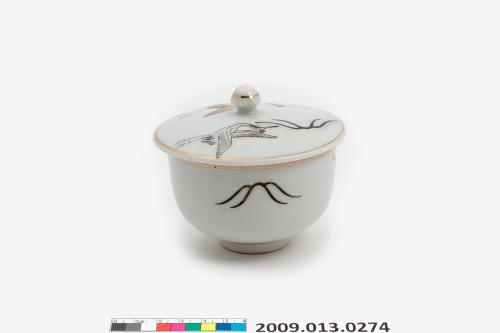

轉印金彩鶴紋蓋杯

國立臺灣歷史博物館

日本瀨戶美濃窯系製品,器型屬於日治時期最常見的圓腹矮茶杯(日語「丸湯吞」)。器型腹體下部圓、上部直,弧轉折腹,帶矮圈足,壓模製作。坯體潔白清脆,通體施透明釉。杯體上部與杯蓋釉上轉印金彩紅頂鶴高翔山巔圖案,作工精細。杯底款印「三貴謹製」。推測是戰後初期日本製品。

素燒帶蓋雙繫陶鍋

國立臺灣歷史博物館

子母口,束頸,圓腹,平底,兩側口緣各貼附直條繫耳。胎土呈紅橙色,以拉坯成形,器腹拉坯弦紋明顯,全器素面無紋,內器壁施作透明釉。附有蓋子,器蓋平頂斜壁,蓋身如倒斗笠器形,蓋頂中央有小土條捏製的蓋紐。臺灣各地窯場如南投、苗栗等地皆有燒造。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底,器身呈橢圓卵形。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線細條紋,再環繞器身上半部等距陰刻?道縱向線紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底。全器最大徑在器腹中央處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、內外施罩綠釉,釉色偏深,因溫度過高或自然落灰嚴重,肩部局部有釉層凝結現象,該件製品器身有幾處圓形露胎,另一側器身略有歪斜。

轉印紅彩羅漢茶杯

國立臺灣歷史博物館

戰後初期臺灣北部北投鶯歌窯系製品。器型屬於日治時期常見的圓腹矮茶杯,器型腹體下部圓、上部直,器壁在底部向上弧轉,帶矮圈足,足牆寬厚,足尖平,壓模製作。通體施透明釉,釉色略泛白濁,足尖處抹釉,殘留細粒沾砂,足心滿釉。

彩繪花卉紋瓷碗

國立臺灣歷史博物館

二十世紀中期臺灣流行的釉下多彩瓷碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗。灰白胎,採鏇坯壓模、釉下彩繪施釉燒製而成。形制風格與本館典藏品2003.001.0264~0266幾乎一致,但該件製品碗內面器腹以下至碗心,有明顯使用痕跡,遮蓋了釉面。碗外器壁一側描寫折枝花卉。

星芒紋青花陶碗

國立臺灣歷史博物館

微侈口,弧腹,圈足碗。環繞外器壁以青花裝飾等距離押印五組星芒紋,胎質偏灰色,青花鈷料呈色偏灰青色。除圈足著地處以外,全器滿釉,圈足斷面略作三角形,外底心有一突起。十九世紀後半葉至二十世紀初期中國南方有青花碗製品,大量生產普遍流傳的日常飲食用器。

青花粉紅彩花卉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺灣常民家庭普見使用的彩繪飯碗。造型呈敞口、圓弧腹、帶圈足碗,採鏇坯壓模、彩繪施釉燒製而成。全器除圈足外幾乎滿釉,圈足外直內斜,露胎呈灰白色,沾有窯沙痕跡,局部缺損。碗內器壁素面無紋,有點點細微的縮釉黑斑痕,口緣一角有修補痕。

淡藍釉褐彩印花蓮瓣紋碗

國立臺灣歷史博物館

同前,都是鶯歌製飯碗。口沿微敞,圓弧形碗壁,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器壁素面無紋,外器壁下半身押印蓮瓣紋,全器施以淡藍色透明釉,器身一側有流動褐彩,使色彩富於變化,除圈足著地處之外全器滿釉。戰後初期臺灣鶯歌窯製品,當時流行的飯碗樣式。器底處似有修補,待目驗標本。

灰褐釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

圓口,方唇,短頸,斜肩,凹底,腹部中央凸出,向下斜收至底部,一肩略微歪斜,整體呈橄欖形。外器壁上半肩部至腹部上方壓印直線條紋,器身內外上灰褐釉,釉厚薄不均,部分剝釉,可見褐紅胎色,器底無釉。外器壁可見液體字口部流下的痕跡,腹部處可見四菱形紅點,推測曾黏有「福」或「滿」字紅紙。

紅彩蝦紋碟

國立臺灣歷史博物館

小碟以壓模製成胎體,敞口圓唇,淺弧腹,圈足,胎色偏黃帶,內外施白釉,盤底釉層較厚並多氣泡雜質,無廠商印款,為臺灣早期大量生產的食器。盤心蝦紋僅以印模圖案蓋印上色釉,表現蝦頭尖刺硬殼、蝦身節曲以及伸展長鬚。

淡藍釉碗葫蘆紋壽字紋淡青仔碗

國立臺灣歷史博物館

敞口微侈,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器面素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,外器壁近底處裝飾一道回文,器腹主要紋飾為葫蘆紋與壽字紋,深富吉祥寓意。全器施以淡藍色透明釉,器口塗上一道較深的青釉,近底處回文帶以亦施罩一圈深藍釉,使色彩帶有深淺變化。除圈足著地處之外全器滿釉。

幾何紋青花陶碗

國立臺灣歷史博物館

微侈口,弧腹,圈足碗,內底心一道澀圈,碗外器壁近底處略作方折。環繞外器壁以青花裝飾等距離押印三組幾何紋,胎質偏淡紅色,底釉偏暗灰色,青花鈷料呈色偏灰青色。除圈足著地處與碗心澀圈以外,全器滿釉,圈足斷面略作三角形,外底心有一突起。十九世紀後半葉至二十世紀初期中國南方有青花碗製品,大量生產普遍流傳。

青花印花蝸牛紋碟

國立臺灣歷史博物館

方唇,斜直壁,圈足。盤內器壁周緣對置押印蝸牛紋飾,外器壁素面無紋,除圈足著地處與內底心澀圈之外,全器滿釉。為節省空間和成本,以疊燒法完成燒造,因此盤內底心留有一道寬帶澀圈墊燒痕,且呈火石紅色。圈足亦有明顯火石紅色,且沾黏大量透明窯渣。推測為十九世紀中後期至二十世紀初期,中國粵東地區的貿易瓷器。

彩繪葉紋碗

國立臺灣歷史博物館

1940年代至1950年代臺北鶯歌等窯流行生產的彩繪飯碗。敞口、圓弧腹、帶圈足碗,以模具成形,並於白色長石釉上裝飾彩釉之後,高溫燒成。圈足刮釉露胎,胎色灰白,沾有窯沙,有數道空隙裂痕。碗口裝飾一道寬邊青色釉彩,外器壁下方裝飾一道青花線圈,皆為化學鈷料。

彩瓷黃閃光釉仙桃囍字紋大碗

國立臺灣歷史博物館

色彩亮麗的大型深腹碗餐具,尺寸寬約18.4公分,高約8.2公分,是比較大型的湯碗,臺灣民間俗稱「碗公」。敞口、圓弧腹、帶圈足大碗,採模具成形,施罩白釉高溫燒製,再上黃閃光釉與多彩裝飾二次燒製而成。全器施釉,圈足刮釉露胎。碗內面素面無紋,碗心鏡面有縮釉痕。

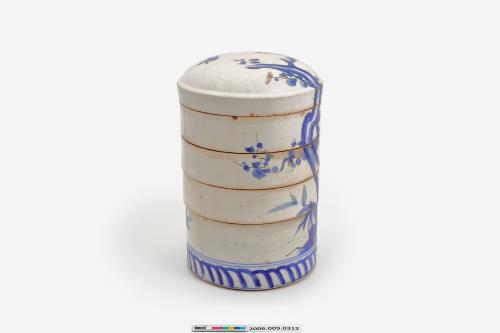

青花松竹梅紋四層瓷飯盒

國立臺灣歷史博物館

青花松竹梅紋四層瓷飯盒,共1組5件,包括頂蓋、中間3層飯菜盒及底層盒。飯盒呈圓筒狀,直壁,平底,底層飯盒略深於中間3層。除器底外全器上釉,外器壁與蓋頂繪青花松竹梅及飛鳥紋樣,綴以粉紅色梅花瓣,器壁近底部繪一圈青花斜波浪紋及二圈細橫條紋。

青花印花壽石紋碗

國立臺灣歷史博物館

撇口,圓唇,斜壁,近底處折腹,直圈足。內底心裝飾一圈青花線紋,外器壁押印青花壽石紋,唇口以青花塗滿,胎土灰白,青花鈷料偏灰藍。除圈足著地外,全器滿釉。該器型可能模仿自臺灣地區常見的清代靈芝草花紋碗。從胎釉與造型特徵判斷,本作品可能為日本時代臺灣製品,但確切窯場待考。

白瓷彩釉壽翁碟

國立臺灣歷史博物館

1. 白瓷彩釉壽翁碟,圓形淺碟,為臺灣早期鶯歌或北投地區大量生產的食器。以壓模製成胎體,碟子中央繪有一光頭、蓄鬍、身軀微胖的壽翁像,壽翁頭面部以手繪,身體輪廓以印模蓋上紅釉,右側繪有一隻紅色昆蟲,頭頂上書寫「新果自然來」等黑字。碟子底部帶有一圈黑色矮圈足,無落款印記。

綠釉褐彩碗

國立臺灣歷史博物館

鶯歌製飯碗。口沿微敞,圓弧形碗壁,弧壁下接圈足,鏇坯壓模成形。內器壁素面無紋,外器壁口沿部分飾以一道蓆紋,器腹主要紋飾為扇貝紋與天女紋,近底處一道回紋裝飾帶。全器施以綠釉,器身一側有流動褐彩,使色彩富於變化,除圈足著地處之外全器滿釉。戰後初期臺灣鶯歌窯製品,當時流行的飯碗樣式。

青花蝴蝶紋碗

國立臺灣歷史博物館

撇口,圓唇,斜壁,近底處折腹,直圈足。內底心裝飾一圈青花線紋,外器壁繪飾蝴蝶紋,唇口以青花塗滿,胎土偏紅褐色,青花鈷料偏灰藍。除圈足著地外,全器滿釉。該器型可能模仿自臺灣地區常見的清代靈芝草花紋碗。從胎釉與造型特徵判斷,本作品可能為日本時代臺灣製品,但確切窯場待考。

印青花壽字紋小杯

國立臺灣歷史博物館

本件小杯較之一般日本清酒小盅(杯)略大,器壁略厚。器形外侈,杯唇微微外撇,平口,斜壁圓弧折腹,接矮圈足。圈足剖面呈三角形,足尖細,足底殘留壓泥脫膜的痕跡,顯示鏇胚壓模的製作工藝。通體施釉直達足底,足尖略刮釉而不見墊砂,足心局部未滿釉,杯口平唇無釉,顯示應為倒扣方式窯燒。

青花三角形線紋碗

國立臺灣歷史博物館

直口,弧腹下接圈足,採鏇坯壓模成形。內器壁素面無紋,外器壁近口沿處裝飾三角形狀的直線紋。除了圈足著地處之外,全器施罩白釉。從胎釉與造型特徵判斷,本作品為二十世紀前半葉臺灣北投窯製品。