全部藏品

探索1381個藏品

醬釉龍紋提粱壺身

國立臺灣歷史博物館

平口,壺身圓碩,流口斷裂,流身曲折帶稜,逾半緊貼壺身,提梁短厚呈半月形,兩側略見扁平帶稜,平底無足。胎質粗鬆,胎間略帶黑、黃細砂,致使器表凹凸不平,足底多沾黏而粗糙。器身僅施半釉,釉質與胎體燒結情形不佳,覆釉不均,肩部以下則任釉汁自然流淌,並見部分器表沾釉。

龍紋提粱壺

國立臺灣歷史博物館

1. 平口,缺蓋,壺身圓碩,流口粗大,流身扁細,提梁短厚,平底凹足。器身整體為高溫硬陶,通體無釉,質地堅緻,器表滿佈使用痕跡。匠工採先貼塑、後雕刻的方式,於器身兩側肩部裝飾龍紋,刻劃簡略,線條流暢,足見雕飾技術嫻熟。

醬釉龍紋提粱壺

國立臺灣歷史博物館

1. 平口,缺蓋,壺身圓碩,流身斷裂,提梁短厚,平底凹足。器為褐胎、醬釉燒成,質地粗鬆,胎間略有黑、黃細砂點,造成器表凹凸不平。器身兩側各有一刻花龍紋裝飾,但因久用而顯得模糊。

三塊木組合元寶彎錠糕印組

國立臺灣歷史博物館

三片木模板塊組合元寶彎錠型糕印模,共1組3件。糕印上部模板塊,呈長條形,一側帶弧形內彎。中段頂蓋印,呈菱形,頂部帶鈕,印面中央雕柿蒂紋,左右刻「涼」、「糕」二字。下部模板塊,呈長條形無紋,一側雕刻內凹。糕印模使用時將上下模板塊交合,將糕粉舀入模具內,鋪平後以上蓋壓實,再逐一卸開模板塊即可。

錫製茶壺濾筒

國立臺灣歷史博物館

1. 錫製茶壺濾筒,內裝於壺身內,外形呈現長形圓筒狀,口緣處焊合一圓環,用於接合壺身,濾筒側身底部各鑽鑿數個孔洞,其功用在於放置茶葉後,注水泡茶可防止茶葉外溢堵塞壺嘴。

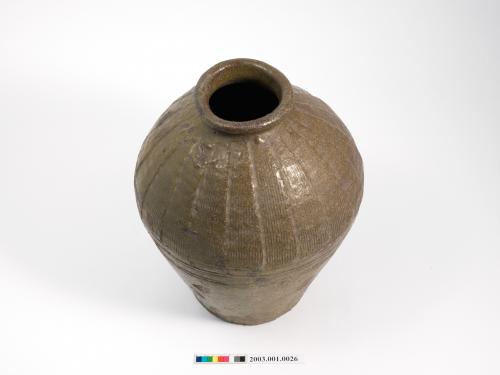

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底,器身呈橢圓卵形。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線細條紋,再環繞器身上半部等距陰刻20道縱向線紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,釉厚薄不均,部分剝釉,器底無釉 (器內壁有無施釉?)。

黃綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底。全器最大徑在器腹中央處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、通體施作黃綠釉(器內壁有無施釉?),該件製品器身有幾處塊狀多處毀損處,露出紅胎。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,部分剝釉,器底無釉,肩部有摞疊入窯燒造而留下的環狀支燒痕。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,釉厚薄不均,部分剝釉,器底無釉,(器內壁有無施釉?)。器壁一側近底處有白色痕跡。

醬釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

1. 圓口,圓唇,斜肩,平底,腹部與肩部交接處凸出,向下斜收至底部,口與一肩略微歪斜,整體呈橄欖形。外器壁上半肩部至腹部上方壓印直線條紋,肩部壓印方框,內部字樣難以辨認,腹部飾有雙線陰刻形成的三圈環狀紋。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

1. 圓口,圓唇,斜肩,平底,腹部中央凸出,向下斜收至底部,整體呈橄欖形。外器壁上半肩部至腹部上方壓印直線條紋,肩部上方近口處陽刻雙線圓框及「串」字,腹部飾有雙線陰刻形成的三圈環狀紋,器身內外上橄欖綠釉,器底無釉,釉厚薄不均,部分剝釉,器身內近底部可見褐紅胎色。

褐釉算盤珠形陶甕

國立臺灣歷史博物館

唇口,口沿以下置喇叭式粗短頸,器身最大徑在肩腹交接處,約器身中央二分之一處,器身斜直而下,底寬而平(或內凹,待看實物)。胎土雜質較多,拉坯成形,器心有的尚可見微凸的拉坯之泥痕或旋紋。口緣至肩部之間施罩一層薄薄的褐色泥釉,下腹身無釉呈灰或褐色。

磚胎褐釉碗

國立臺灣歷史博物館

磚胎上釉陶碗,以轆轤拉坯成形,坯體粗糙,雜質多。器面滿佈拍印同心圓圈紋,再施褐釉,燒成溫度偏低,品質不佳,顏色呈暗褐色且多見剝釉。這類紅陶褐釉碗,是日治末期戰爭背景下的產物。因對外交通斷絕,各種物資嚴重缺乏,市面上不易買到碗盤,若干原本不以碗盤為主要產品的窯場,運用其原本製作粗陶器的方式來製作碗盤。

磚胎褐釉碗

國立臺灣歷史博物館

磚胎上釉陶碗,以轆轤拉坯成形,坯體粗糙,雜質多。再施褐釉,燒成溫度偏低,品質不佳,顏色呈暗褐色且多見剝釉。這類紅陶褐釉碗,是日治末期戰爭背景下的產物。因對外交通斷絕,各種物資嚴重缺乏,市面上不易買到碗盤,若干原本不以碗盤為主要產品的窯場,運用其原本製作粗陶器的方式來製作碗盤。

褐釉紅陶碗

國立臺灣歷史博物館

直口,弧腹,圈足。紅陶質,坯體粗糙,雜質多,以轆轆拉坯成形,內外施罩暗褐色釉。這類碗燒成溫度偏低,品質不佳,因暗褐色調,通常稱為「黑碗」,以與一般的「白碗」區隔。日本時代,臺灣本島的碗盤生產受到中國和日本貨的壓抑,直到太平洋戰爭中才獲得發展的機會。

醬釉四繫陶罐

國立臺灣歷史博物館

薄唇,短頸,斜弧肩,最大徑在肩部,寬肩以下斜收,凹底。近口處有四繫,繫耳以押印的技法將寬扁泥條做出三股凸稜,胎色紅褐,胎質夾砂,外器壁因燒製時溫度受熱不一,或呈橘紅,或呈褐色。明清時期常見之中國南方高溫褐釉陶容器,推測是福建、廣東製品,但具體產地不詳。民間常見做為酒容器。