全部藏品

探索1381個藏品

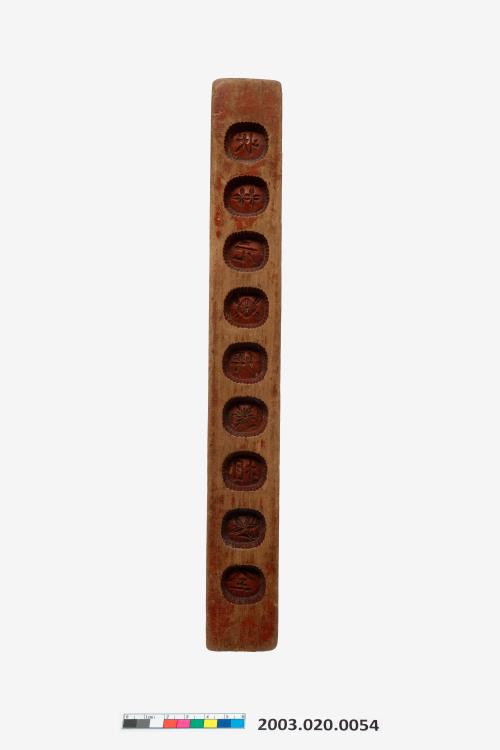

長條板單面雕九圓花糕印

國立臺灣歷史博物館

長條板單面雕九枚圓花型糕印模,每個印模挖小圓,邊緣雕刻半圓形花邊,內底刻有「狀」、「元」、「拜」、「相」、「全」等單字,文字與文字之間以柿花、桃花、蘭花、竹葉紋穿插其中。本件一次可壓印九枚小圓花型糕,多作為生命禮俗祭祀用糕點。

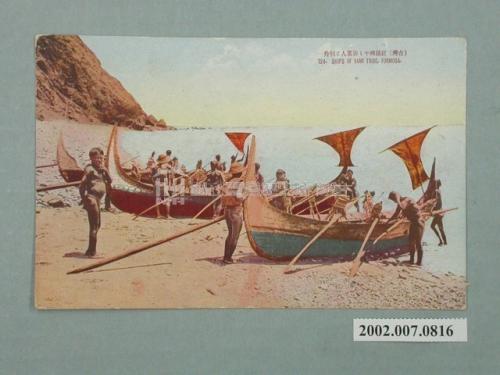

生蕃屋商店發行佐佐木舜一拍攝紅頭嶼雅美族原住民與獨木舟

國立臺灣歷史博物館

三色毛質桃形彩繡披肩

國立臺灣歷史博物館

這件披肩(圍涎)是嬰幼兒的口水兜,搭配精美刺繡的禮服款式,由九塊繡片組成的披肩,以左右對稱的壽桃、如意造型為主體,紅色毛料的壽桃繡片上繡有花鳥、八卦、卍字、松、竹、盤長紋等寓有長壽、吉祥之意的紋飾。

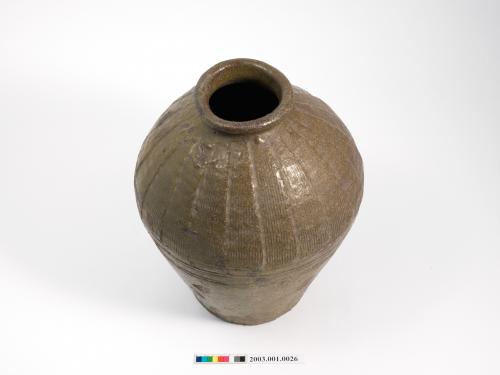

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底,器身呈橢圓卵形。全器最大徑在肩腹交接處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線細條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,肩部有摞疊入窯燒造而留下的環狀支燒痕,因溫度過高或自然落灰嚴重,器肩有塊狀釉層凝結現象。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底,器身呈橢圓卵形。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線細條紋,再環繞器身上半部等距陰刻22道縱向線紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,部分剝釉,器底無釉,肩部有摞疊入窯燒造而留下的環狀支燒痕。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

圓口,方唇,短頸,圓肩,平底,腹部中央凸出與肩部相連,圓弧飽滿,中間以下斜收至底部。外器壁上半肩部至腹部上方壓印直線條紋,腹部飾有雙線陰刻形成的三圈環狀紋,下半部劃有二道交錯的弧形線條。器身外上橄欖釉,近底部、器身內部與器底無釉,釉厚薄不均,部分剝釉,胎色為灰褐色。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,釉厚薄不均,部分剝釉,器底無釉,(器內壁有無施釉?)。器壁一側近底處有白色痕跡。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底(?)。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線條紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈,器身為橢圓卵形。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉 (器內壁有無施釉?),因溫度過高或自然落灰嚴重,肩部有大面積釉層凝結現象,器身腹部有局部點狀破損。

厚唇束頸折肩罐

國立臺灣歷史博物館

圓口,圓唇,唇口下方略向內凹,頸部圓弧內凹,全器最大徑在肩腹交接,約在器身中央二分之一處,向下斜收至底部,平底。腹部單側燒製成灰陶,肩部有些許自然落灰釉附著,胎色灰褐,應屬粗質高溫陶器。肩部上方間隔相等距離有無釉淺灰色圓形,為入窯燒製時上下兩件陶器堆疊,是用「泥餅」隔開的痕跡。

厚唇束頸折肩罐

國立臺灣歷史博物館

唇口,口沿以下置喇叭式粗短頸,器身最大徑在肩腹交接處,約器身中央二分之一處,鼓腹弧收,平底。肩部有些許自然落灰釉附著,胎色灰褐,應屬粗質高溫陶器,腹部拉坯痕明顯。斜肩處變形,應是疊窯時覆燒承重所致。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底,器身呈橢圓卵形。全器最大徑在器身中央腹部處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線細條紋,再環繞器身上半部等距陰刻20道縱向線紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,釉厚薄不均,部分剝釉,器底無釉 (器內壁有無施釉?)。

橄欖綠釉壓印紋陶甕

國立臺灣歷史博物館

厚圓唇、溜肩、斜腹,平底,器身呈橢圓卵形。全器最大徑在器腹中央處,外器壁上半部肩部至器腹上方壓印直線細條紋,再環繞器身上半部等距陰刻?道縱向線紋,腹飾雙線刻陰紋所形成弦紋三圈。胎色紅褐、通體施作橄欖綠釉,部分剝釉,器底無釉,口緣有破損殘缺。