全部藏品

探索76829個藏品

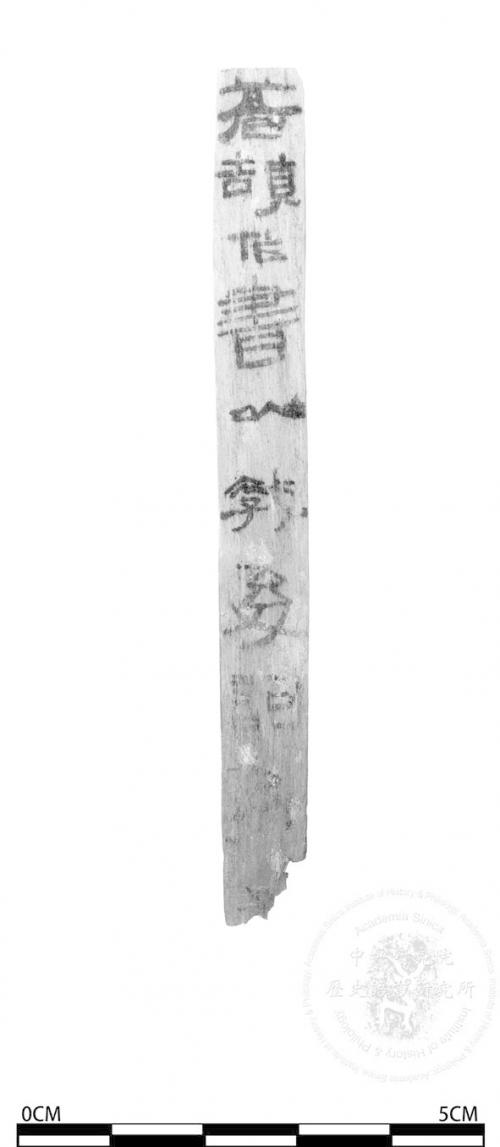

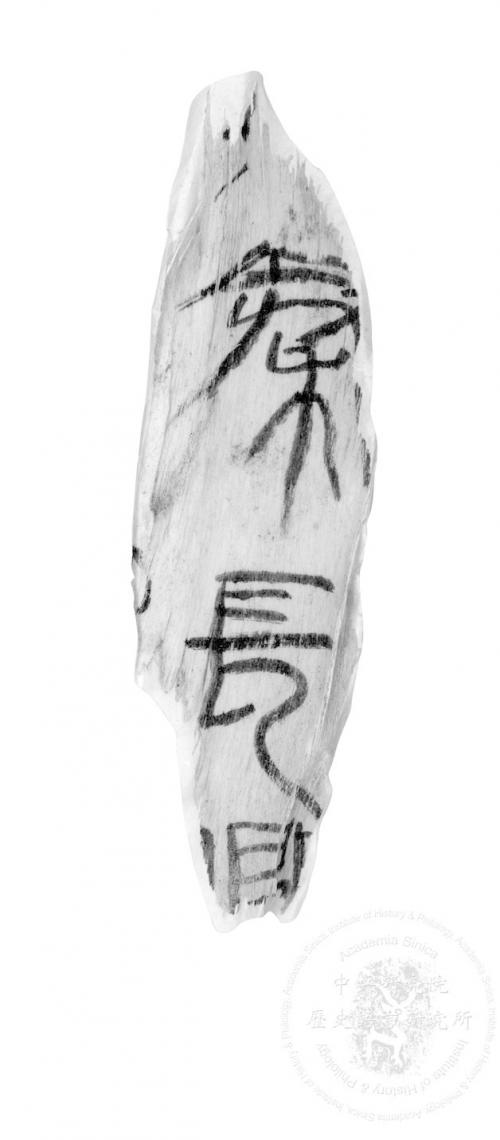

漢簡(269.012)

中央研究院歷史語言研究所

漢簡(185.020)

中央研究院歷史語言研究所

漢簡(108.005)

中央研究院歷史語言研究所

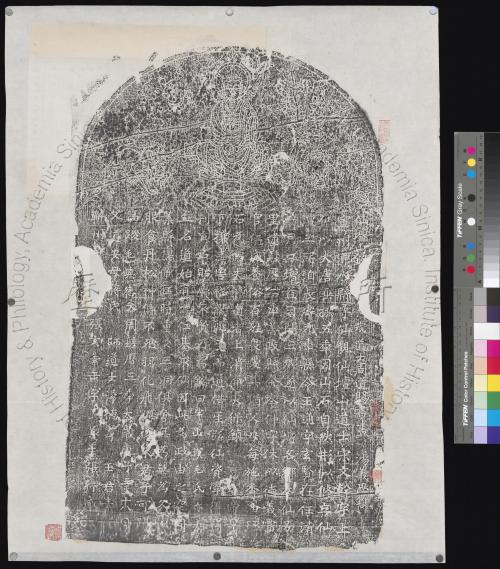

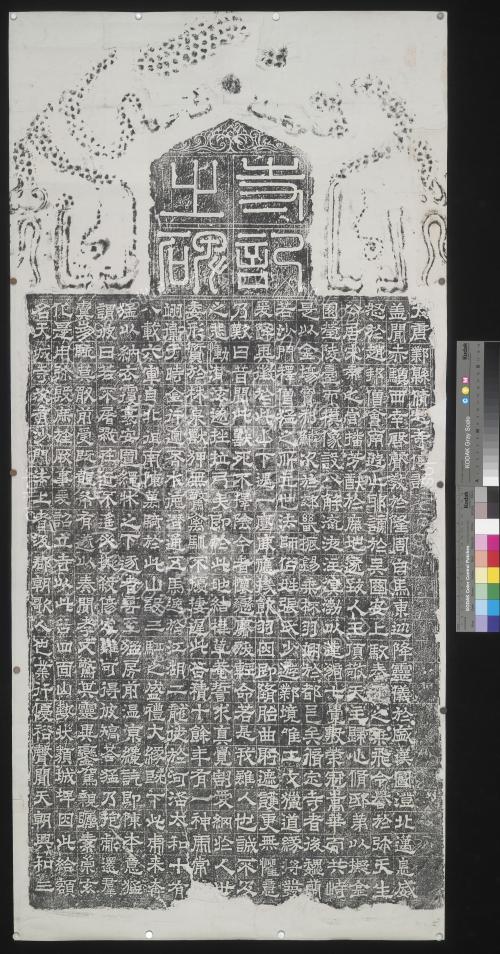

唐仙壇山銘

中央研究院歷史語言研究所

碑原立於江蘇溧水,現藏於南京博物院,為南京地區罕存完善唐碑。見碑額鑴線刻尊像,旁列龍虎,字體方正橫扁,古璞沉穩。銘文記錄尋仙觀道士宋文幹設仙壇三所,及縣令王通建立仙壇鄉與善政縣令岑仲休為政仁德之史實。

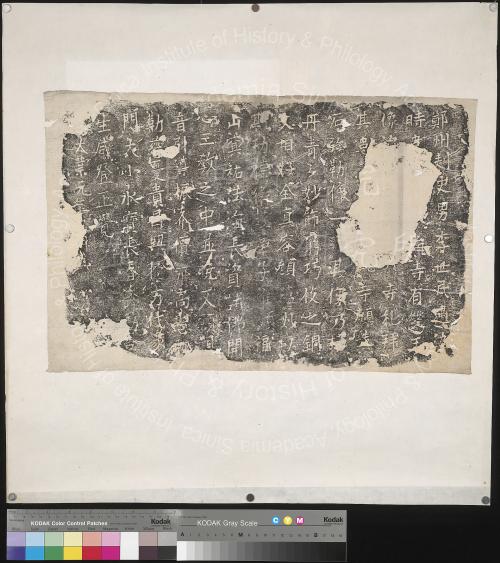

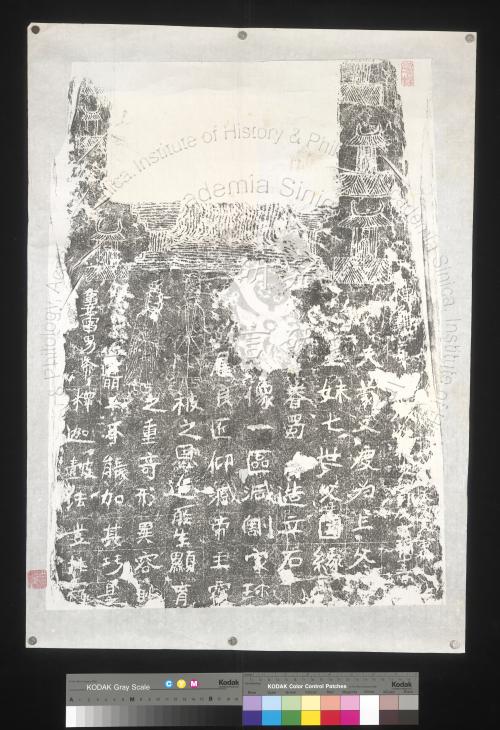

隋大海寺鄭州刺史李淵為男世民造彌勒像記

中央研究院歷史語言研究所

鄭州刺史男李世民遇染/時患。比聞大海寺有雙王/像。治病有驗。故就寺礼拜。/其患乃除。便於此寺。願造/石弥勒像一鋪。其像乃□/丹青之妙飾。窮巧伎之雕/□。像好全真。容顏蘊妙。以/斯功德。衛護第子。唯願福/山冥祐。法海長資。諸佛開/心。三教之中並暁。又願觀/音引導。振衣價而高懸。弥/勒慈憂。

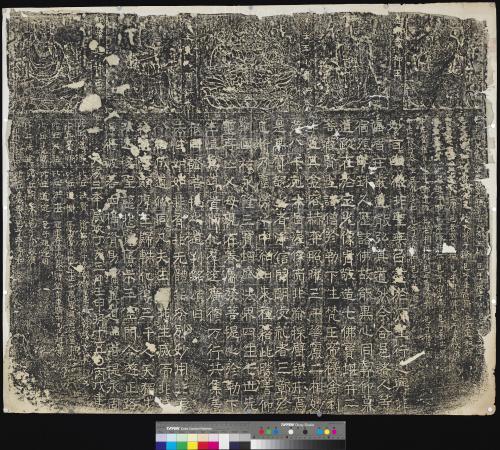

韓永義等造七佛寶堪并二菩薩記

中央研究院歷史語言研究所

碑原存河南偃師市平等寺,該寺為北齊洛陽著名寺院,該碑是僅存四通造像碑中,紀年最早的一通,現藏於偃師商城博物院。題記上方正中線刻博山爐以蓮花忍冬紋裝飾,左右各刻虔誠跪拜供養人,其外各刻一神王,皆有榜題。

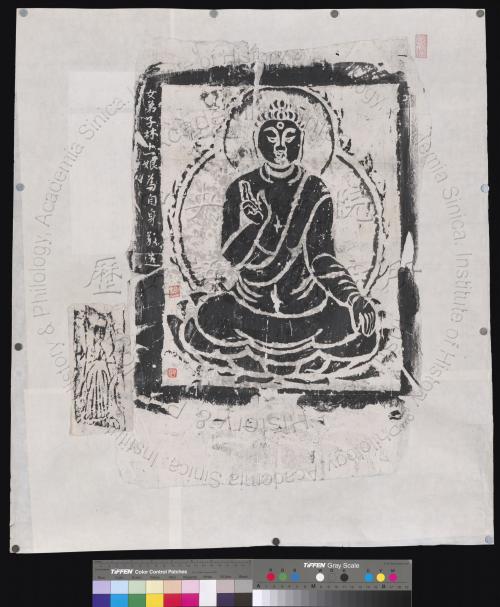

女弟子林十一娘為自身造像記

中央研究院歷史語言研究所

線刻佛像旁題記「女弟子林十一娘為自身敬造」,表明造像者的性別,並以獨立姿態參與造像,表現當時婦女地位較高,學者認為或許受入主中原少數民族文化所影響。由「周星詒」、「季貺」朱印,推知此拓本超過百年歷史。

邑子七十人等造像記_碑側

中央研究院歷史語言研究所

漢簡(108.007)

中央研究院歷史語言研究所

青銅刀柄

中央研究院歷史語言研究所

人形,倒梨狀人面,眉、眼、鼻、齒、唇、耳皆具。人身可見頸飾、腰飾及褲飾。面部表情誇大,頭頂及腰以上兩側邊為鏤刻方式表達兩手雙舉的形態。兩側所見腿部併合方式及裂口不一,革部呈長方形,接刃開口為長橄欖狀,整個器型則為沙漏狀。頂部有一弧形片狀,或許為繫部。

青銅刀柄

中央研究院歷史語言研究所

頂部以人臉為蓋,下為臉形兩面形制相同,頂臉可見眼鼻唇齒模糊,長圓臉鼻二側鼻翼有乳丁,二側約略可見橫線雕飾,另一面為平面下接另一組臉形紋飾表現十分不同,邊飾只有一側有多半紋飾為幾何形、斜線紋,除了刻眼分佈在二面外,尚有二圓孔,二面各二三角尖狀突物,鏽由內發,表面鏽蝕情形較不嚴重。