全部藏品

探索3420個藏品

耳環

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

耳環一對,兩隻形式相似,在繩下串黃、綠、土黃及雜色之珠子,珠串以下分成三條,中間為黃色,二旁為土黃色,三珠串繫在一橫鐵線上。鐵線上也串有珠子,鐵線上掛下銀鍊,共十條(由小銀圈相接而成),銀鍊之未端掛有小鈴成銀片,在一隻耳環上。多掛一日本之銀幣。

女長衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以藍色直紋棉布裁製,襟沿以黑呢料貼邊作底,以一行小珠排成之三角形紋及一行人像紋,珠有紅、橙、黃、綠、黑等色,下沿飾一行日本錢幣。領緣以珠子點綴。沿著衣身中線飾以一條1.2cm寬之花蝶紋刺繡邊。中線上W的飾紋在女長衣例子裡較為少見。

祈禱箱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以一人像為中心,居正面中央,其兩旁各有一對蜷蛇紋上下並列,上方的比下方的小。蜷蛇紋中心部是圓形小瓷片,蛇文和人像上都嵌鑲三角形貝片和銅帽釘的裝飾,文樣配置與貝片、銅帽釘的裝飾都很對稱。上方二蛇文的頭部指向人頭,下方的指向人像的腰部。人像和蛇之間的空間也嵌鑲三角形貝片。

連杯

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黃褐色連杯.杯柄兩端以蛇啣尾的造型構成兩個圓形,蛇首五官分明,蛇身鱗片花紋精細.杯身浮雕有四個造型類似的人頭,兩兩對稱.連柄上刻有兩個相對的全身男人像,雙手高舉與肩同高,雙腳打開,人臉在額頭的部分有瀏海,五官也很詳細

竹筐

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

竹筐全以人字形編法編成,口邊緣為圓形,以木片二條裡外夾著,然後用籐條穿過木片紮緊,在竹筐口邊緣外圍又把四條刻有花紋的木製蛇用鐵絲穿洞在木片上紮起。竹筐底為四邊形,用二塊木片交叉的貼住筐底縛住(以鐵絲鑽洞在木片上),二條木片的每一端往下突出都刻有一腳,腳底直徑為1.3cm。

樹皮布製女用腰圍

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

裙之裁剪法特殊甚為罕見,以樹皮布長78cm、寬36cm一塊,在其兩側下緣並齊,縫於布之兩側之樹皮布兩塊各長60cm、寬10cm,即成一條女裙,裙上緣再縫一條樹皮帶。裙的穿法是將裙穿在身之左側,一半在身前方,一半在身之後方,裙上布帶自左腋下拉出,前後兩根相繫於右肩之上。

樹皮布製套袖

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

用一棵lidai的樹皮打製成的樹皮布縫成套袖。使用楮皮布料長140.0cm,寬30.0cm一塊,先橫摺成一筒狀,對摺著縫用竹針穿線縫合其兩端各約40cm,筒之中間一段,不要縫合,穿袖套時兩臂由中間開口處伸入袖筒,中間的一段橫於背部。

珠串頸飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1.珠串頸飾是由幾種顏色(黃,綠,紅,藍及雜有花紋之珠)並大小不一的珠子串成,大的珠子(雜色有花紋之珠)是穿有頸飾之最下部份。頸飾串成九條,然後九條並排相連起。每一種顏色之珠子都不與別的穿且串起,而是自穿一段,隔著另一段由另顏色而穿起的。

2.97/12/23獲院審會通過增列為珍貴動產。

珠串頸飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1.珠串頸飾是由幾種顏色(黃,綠,紅,藍及雜有花紋之珠)並大小不一的珠子串成,大的珠子(雜色的)是穿有頸飾之最下部份。頸飾串成九條,然後九條並排相連起。每一種顏色之珠子都不與別的穿且串起來,而是自穿一段再著由另顏色穿起的。

2.97/12/23獲院審會通過增列為珍貴動產。

陶壺

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

1.淺褐色的陶壺,體積較一般菱形壺稍大,表面較普通圓形壺光澤,有若干磨損傷痕,花紋為典型的黏附或浮塑的寫實蛇形,排列成環口部相對的四對,頭部內向相並,尾部外向相對,蛇身有象徵蛇背的菱形花紋,施工精細;短頸敞口,口沿均有小缺損,但無損於口部形狀。

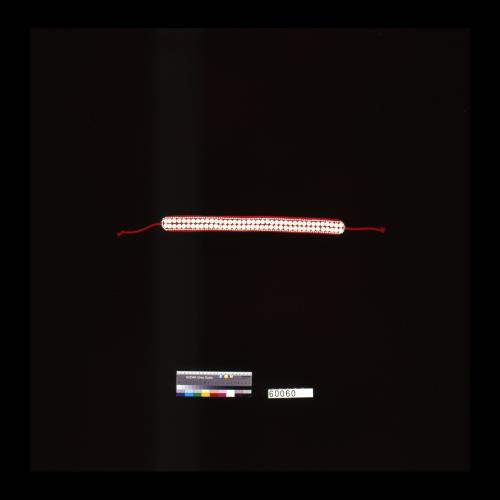

女子頭飾帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏族男女盛裝時都配戴頭飾,但男、女頭飾的形式並不相同。男子頭飾通常是不超過10公分寬的紅布帶,中央以圓形貝板、白色鈕扣裝飾。配戴時將飾帶置於額前,頭帶繫於後;有時頭飾也綁在籐帽上,作為帽飾。女子頭飾,多以長條形布帶編成,顏色以紅、白、黑三色為主,有時亦綴有貝板、珠串。

額帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏族男女盛裝時都配戴頭飾,但男、女頭飾的形式並不相同。男子頭飾通常是不超過10公分寬的紅布帶,中央以圓形貝板、白色鈕扣裝飾。配戴時將飾帶置於額前,頭帶繫於後;有時頭飾也綁在籐帽上,作為帽飾。女子頭飾,多以長條形布帶編成,顏色以紅、白、黑三色為主,有時亦綴有貝板、珠串。

女子頭飾帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏族男女盛裝時都配戴頭飾,但男、女頭飾的形式並不相同。男子頭飾通常是不超過10公分寬的紅布帶,中央以圓形貝板、白色鈕扣裝飾。配戴時將飾帶置於額前,頭帶繫於後;有時頭飾也綁在籐帽上,作為帽飾。女子頭飾,多以長條形布帶編成,顏色以紅、白、黑三色為主,有時亦綴有貝板、珠串。

小孩頭帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏族男女盛裝時都配戴頭飾,但男、女頭飾的形式並不相同。男子頭飾通常是不超過10公分寬的紅布帶,中央以圓形貝板、白色鈕扣裝飾。配戴時將飾帶置於額前,頭帶繫於後;有時頭飾也綁在籐帽上,作為帽飾。女子頭飾,多以長條形布帶編成,顏色以紅、白、黑三色為主,有時亦綴有貝板、珠串。

腿飾(小鈕、小鈴與貝珠)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

(小鈕、小鈴與貝珠)一對,腿飾長52.5cm,寬1.6cm用深藍線織成的布條,已織部份長32.5cm在距已織部份2.0cm開始,縫了一排白鈕扣,每排有27粒,用白線縫成,布條一邊縫上貝珠串成的珠條,珠條上下二端及中央為黑色玻璃珠三至五粒不等珠條末端有銅鈴。

皮製綁褲

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

原色皮革製成,二褲管週沿以細皮繩穿繞綴飾,近腰處及褲管下方則以白色粗棉線縫合,腰圍二邊各有延伸之皮革腰帶,褲管下方寬大,各有細皮繩供繫縛。兩邊褲管下方各有二小圓洞。

銀製頭飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

使用年代約1930年左右,以一條長59公分的銀鍊子,間隔2.5公分處下綴一組銀綴子(由四方形花邊銀片一個,葉形銀片二或三個,或銀鈴一個),共計19個,銀玲僅10個。在四方形花邊銀片上刻有金錢花及圖形紋。技法為穿綴法。在兩端以紅棉布條接縫作為綁帶。

男子綁褲

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

兩褲腳主要以紅黃黑藍白紫紅等毛線夾織花紋的織布貼縫在中間,由裡往外兩側分別再加縫紅黃綠紅及黑底白圓點寬窄不一之長布條,在褲身腰際另有紅綠黃紅之橫縫布條,最上為綁帶,綁帶尾端亦加縫紅綠黃紅布條方塊,並綴毛線流蘇,每邊褲腳各有四條黑色細帶。

女裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以兩塊長方形軟質黑布接縫而成,中間接縫處飾以一條用細線編捻成之彩繩,彩繩兩側並用白色棉線間隔縫飾細點及碎花,黑布兩側各接縫一塊化學纖維材質之淺藍色布,最外緣再接縫一塊藍色碎花布,黑色布兩側有斑漬及泛黃褪色,淺藍色布上亦夾有褐色污漬。

男上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黑布製已剪裁具領,帶袖,二脅下開小衩,六處有絲線纏繞的帶狀鈕扣穿鼻二個在領部,二個在右襟邊,一個在右襟下的對襟處,對襟的一邊加一塊布形成右衽,右襟緣與袖端滾一道藍邊,領上裱藍條八字形,菱眠形的黑花邊,後面中央與右襟中央邊緣繡紫、黃、綠三色。

珠長衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

全件以白色麻線平織為底,背部及袖口以棕色麻線縫合為一對襟無領無袖長背心,再以棕色織帶於其袖圈、前襟兩緣、及下擺緄邊,並以紅色麻線平織與整齊排列之白色珠貝綴飾於其衣前面兩側、下擺及背面,全件甚為精緻華美。此種珠衣一般為頭目及勇士才可穿戴,但因其沈重不適穿著,後來轉為聘禮之用。

噶瑪蘭族香蕉絲整經架

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

確認購藏後製作。新製品。材質為大葉山欖※此樹種具有族群象徵意涵。

(附未完成的香蕉絲布,以呈現各織具之位置、功能、用途。)

在噶瑪蘭的社會中,由女性負責製作香蕉絲,噶瑪蘭人織作香蕉絲的重要織具,依工序而有整經架(噶00022)及織布機(噶00023)兩種。

佩袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以紅色毛料為正面,背面及內裡均為藏青色棉布,內有二口袋,袋蓋高17公分,寬15.5公分。技法為鏤空花紋貼飾及鎖鍊繡。紋樣有十字形、方形、曲折形、帶長尾巴蛙形、橢圓形、及圓形紋等。色彩為黑、橘、綠及白四色。

女腳扎

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

cacavu為成年女性平常會穿戴的腳扎,是具保護小腿之功能,而貴族的腳扎常會有繡紋以增加美觀。通常腳扎的圖紋呈L型狀,此件為ㄇ型係特殊之處。

說明由佳平部落策展人Adrucangalj Taluviljav莊德才先生提供。 備註:2020年《召喚kaviyangan的記藝-回佳》共作展展件。