全部藏品

探索76864個藏品

巴克禮牧師長袍

台灣基督長老教會歷史檔案館

巴克禮牧師(Rev. Thomas Barclay, 1849-1935)長袍為黑灰毛呢表布,內織黑紅格紋,腰間束帶為黑、白、紅三色織繩絞編。長袍袖口、肘部、衣領與口袋上緣等處有使用磨損痕跡,膝部之破損為其生前每日跪著禱告所致。

廈英大辭典增補

台灣基督長老教會歷史檔案館

1873年,杜嘉德(Rev. Carstairs Douglas)出版《廈英大辭典》,之後巴克禮(Rev. Thomas Barclay)以10年的時間收集新的辭彙,在同工梅監務(Rev.

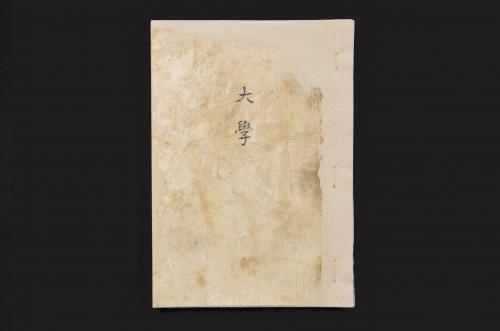

大學詩調課本

台灣基督長老教會歷史檔案館

此件文物為台南神學院前身「大學」時期使用之詩調課本,採用民間南管上乂工(工尺譜)的表記方法,亦類似蘇州碼,內有七言、八言、八六言、六六八六言、別樣之詩調。撰者為宣教師杜嘉德(Rev. Carstairs Douglas, 1830-1877)。

印尼皮影戲偶

國立臺灣史前文化博物館

Wayang kulit是印尼偶戲中最著名的。Kulit的意思是皮膚,說明木偶是利用皮革來製作的,這些木偶用精細的工具精心鑿刻,並由精心塑造的水牛角手柄和控制桿支撐,並塗成精美的色調,包括金色,通常表演戲碼多取材自印度史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》。

樹皮布打棒與小花木印

國立臺灣史前文化博物館

陶範

中央研究院歷史語言研究所

屬器不明。用細泥製成又經窯火燒烤,內外表皮及裡部皆灰色。下邊已殘去,此範形制在此批陶範中最為特殊,左下角折而向內,右下角亦稍折而向內,使下邊伸出如柄狀,正面不平,上下端向外稍彎曲,橫面亦有弧度,由其正面不平之情形觀察,疑乃鑄某種車器或銅容器頸部之所用。

青銅刀柄

中央研究院歷史語言研究所

人形,但只見臉部及接刃處,頭頂及兩側皆飾以鏤刻花邊,頂部尚見繫部殘痕。臉部僅見眉眼及部分鼻尖,眉眼之間有皺摺。頭頂中央有一鏤孔。器物中空,接刃處為橢圓形,器表鏽蝕嚴重,屬發鏽,多處可見裂隙。

三節提梁卣

中央研究院歷史語言研究所

這件提梁長頸圓卣的設計極富巧思,是商代銅器中僅見的例子。器形與一般圓卣無異,小口、長頸、器腹低矮、帶圈足。提梁上窄下寬,與卣身弧度相合,末端則為兔首造型,蓋與提梁則以一蟾蜍形繫鍊相連。類似的卣在婦好墓、小屯238號墓、武官村大墓均有出土。

方鼎外範

中央研究院歷史語言研究所

方鼎口緣下方位置範,紋飾清晰,上段可見頭向鼎中線方向的鳥喙夔龍,夔龍下方可見獸面主紋眉或角的上端,以及獸面紋中部常見的樹狀紋,並以雷紋填地。樹狀紋左側可見位於鼎中線位置的扉稜型腔。範的背面不平整,上下合範面各有一榫,為 II 類範。範背面刻有一字,當即洹水之「洹」。

金屬製日晷

中央研究院歷史語言研究所

獸骨卜辭殘片

中央研究院歷史語言研究所

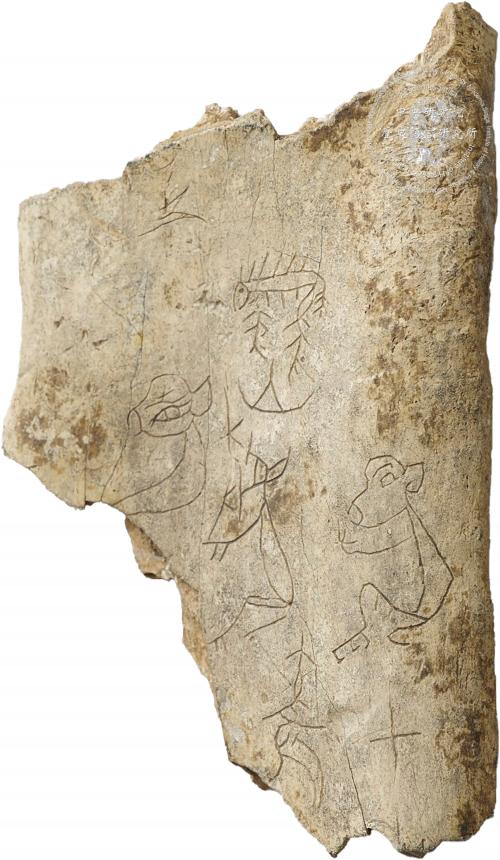

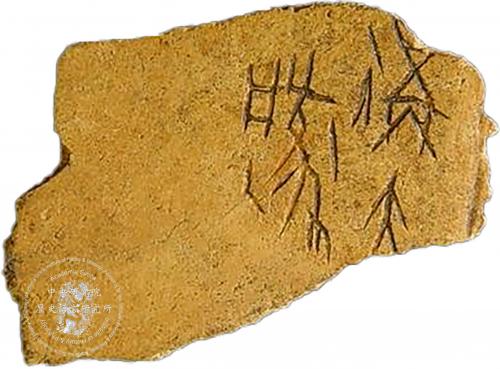

刻劃獸骨殘片

中央研究院歷史語言研究所

帶硃書龜腹甲殘片

中央研究院歷史語言研究所

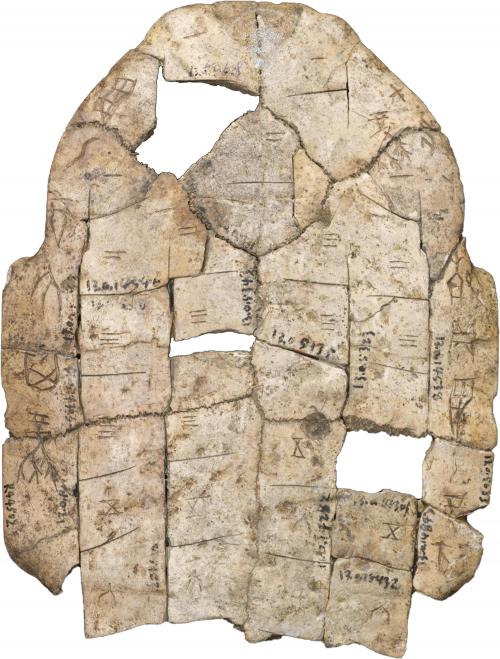

帶卜辭龜腹甲

中央研究院歷史語言研究所

龜甲卜辭殘片

中央研究院歷史語言研究所

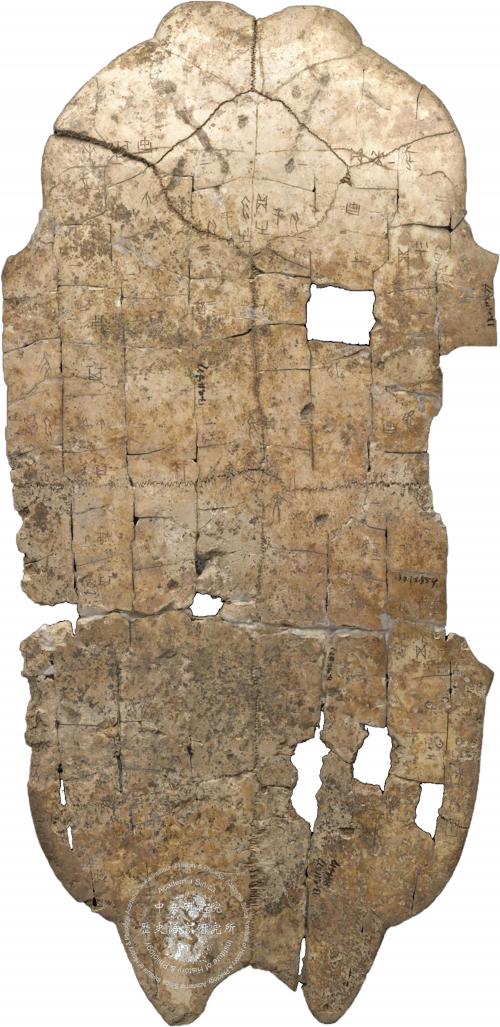

帶卜辭龜腹甲

中央研究院歷史語言研究所

獸骨卜辭殘片

中央研究院歷史語言研究所