全部藏品

探索7642個藏品

木雕小虎爺:地虎

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

虎爺傳說的來由多為殘暴兇猛的老虎,作惡害人,造成人們的困擾,遂請土地公或城隍爺收伏之,其他神明也有收伏老虎的傳說在,而道教中老虎亦常為神明的座騎,故虎爺並不限於特定廟宇才會出現,台灣的廟宇供奉虎爺主要是請虎神保護主神,維護廟宇的安寧,並驅逐癘疫、鎮邪除煞。

木雕小虎爺:天虎

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

虎爺傳說的來由多為殘暴兇猛的老虎,作惡害人,造成人們的困擾,遂請土地公或城隍爺收伏之,其他神明也有收伏老虎的傳說在,而道教中老虎亦常為神明的座騎,故虎爺並不限於特定廟宇才會出現,台灣的廟宇供奉虎爺主要是請虎神保護主神,維護廟宇的安寧,並驅逐癘疫、鎮邪除煞。

麒麟牌

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

麒麟牌為厭勝物之一種。厭勝最初是指一種巫術行為,但後來厭勝一詞被用於民間信仰中,成為克制禁忌事物或壓制心中對無法抵抗之自然力所產生的恐懼的方式,即是民間所謂之「驅邪避煞」,厭勝物便是用於驅邪避煞之物品。傳說麒麟生性仁厚,若現世便代表吉兆,因而成為辟邪物的題材。

陶製玄天上帝神像

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

北極玄武星君化身,形象多為右手執七星劍;左手印訣,一指向天;雙足左踩龜右踏蛇,象徵北方之神。玄天上帝左足所踏之龜,右足所踩之蛇幻化的人形,民間稱為龜蛇二將。傳聞玄天上帝本一屠夫,受觀世音菩薩感召,割肚剖腹,洗罪而死。其至誠動天,遂得道成仙。

撒奇萊雅族女子上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

撒奇萊雅族頭帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

撒奇萊雅族女子裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

撒奇萊雅族女子裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

撒奇萊雅族男子裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

撒奇萊雅族男子裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

舞蹈衣飾-王子

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

衣飾的錦緞華麗、繡工細緻、配件齊全,為仰光當地師傅特別接受訂製而成,最後再由緬甸歸僑協會成員攜回台灣。不僅不易取得且價格不菲外,它也相當反映了當今緬甸舞蹈衣飾美學與工藝技術,更凸顯出台灣緬甸華人對於潑水節及緬甸傳統歌舞的想像。 ~以上說明由捐贈者(呂心純女士)提供。

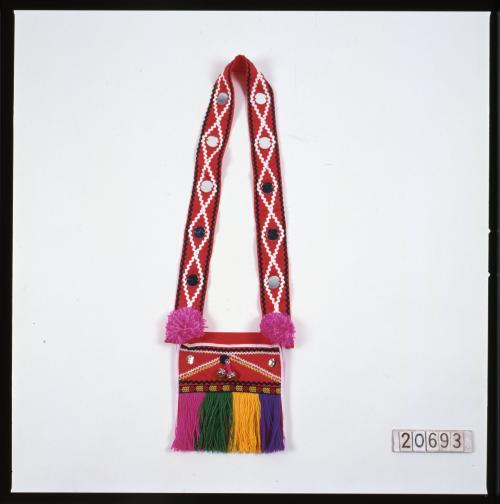

女用佩袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅色袋,雙層外折有一口袋,口袋上有一對鈴鐺,綴以亮片‧花邊。袋上並有玫瑰紅、綠、黃及紫 四色流蘇‧袋上兩邊用玫瑰紅毛線各紫一朵花。背帶上有波浪狀黑白花邊,白色花邊車成菱形,各菱形中間縫一小圓鏡。

額帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅色開絲米龍線在一長條塑膠片上鉤編而成。中間帶狀部份長48.0cm,上間隔縫綴長方形塑膠片,塑膠片之間飾以橢圓形細珠粒、圓細珠粒及小亮片。帶狀以外部份為極長之流蘇。

花蓮縣壽豐鄉光榮村林阿妹製作,男子服飾全套(含20694額袋 20695男裙 20696及97腰帶 20698佩帶)。

女裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

三幅黑布縫在一寬幅長白布條上而成,腰圍之布條寬約15.5cm,兩端有細繩供縛繫‧左邊之布幅長60.0cm、寬68.0cm,下滾細條白布,圈飾藍白花邊及繡花。另幅布長43.0cm、寬90.0cm,除與白布連接部分外,皆滾飾白布邊及圈飾藍、白花邊。繡小花。

佩袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅色袋,雙層外折有一口袋,口袋上有一對鈴鐺,綴以亮片、花邊。袋上並有玫瑰紅、綠、黃及紫 四色流蘇‧袋上兩邊用黃色毛線各紮一朵花‧背帶上有波浪狀黑白花邊,白色花邊車成菱形,各菱形中間縫一小圓鏡。

男巫佩袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅色袋,雙層外折有一口袋,口袋上有一對黃色鈴鐺,綴以金色、銀色波浪狀細條花邊及彩色亮線花邊。袋上並有玫瑰紅、綠、黃、藍四色流蘇。鈴鐺以橙色細珠粒穿綴縛繫其上‧袋口兩邊用金黃色毛線各紮一朵花。背帶上有波浪狀金銀兩色花邊,金色花邊車成菱形。

女上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黑色布製上衣,衣週滾飾細紅布邊。袖口、領圍及胸前車飾紅、白、藍三色線,下擺處則車縫三道綠、白、黃波浪狀細花邊。

花蓮縣壽豐鄉光榮村吳阿風製作,此女巫服飾全套含20703女上衣、20704女裙、20705女胸巾20706女綁腿布、20707女額帶、20708女項飾、20709及20710女腰帶。

女綁腿布

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

四方黑布中間車縫一道白色布,兩端用綠色線編繩供繫綁,繩尾端作流蘇狀,黑布下方一邊車縫一寬幅白色帶,亦供繫縛。

花蓮縣壽豐鄉光榮村吳阿風製作,此女巫服飾全套含20703女上衣、20704女裙、20705女胸巾20706女綁腿布、20707女額帶、20708女項飾、20709及20710女腰帶。

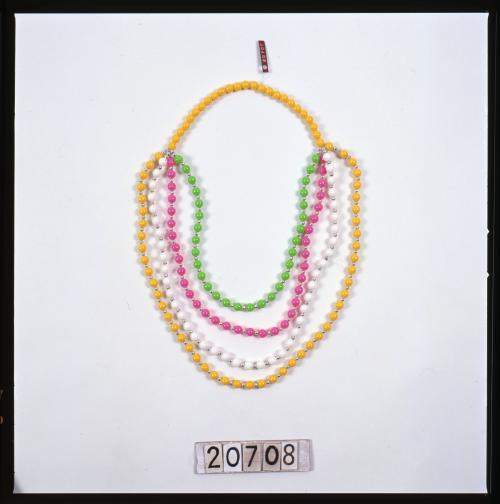

女項飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為綠、粉紅、白、黃色塑膠珠粒間綴一銀色細珠粒編成,惟最長之黃珠鍊上有一段用來掛於頸部,並不間綴銀珠粒,其餘綠、粉紅、白三條分別二端連接在黃珠鍊上‧戴時四條可層現胸前。

中籐背籃

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以細籐皮編成,採變化之方格編法,利用兩股籐皮與一股籐皮分合之交叉變化,在籃身上下個形成一道環狀花紋,口緣則由數股合併後分別收口成環形,背帶上縛繫之尼龍繩可穿環而過,作為籃口收放之用,籃底成圓形,尚有數根雞毛,推測原先籃中裝有雞隻。

工作用刀

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

木質把柄,以分叉之樹枝做成,上纏繞係藤皮,單面長刀刃,刀鋒銳利,刀鞘亦為木質,間隔綁縛棕色藤皮,刀鞘上綁繫一支較小之鐮刀,刀鞘以椰樹葉鞘製成,刀刃短,亦十分鋒利,刀柄為圓木棍製成。

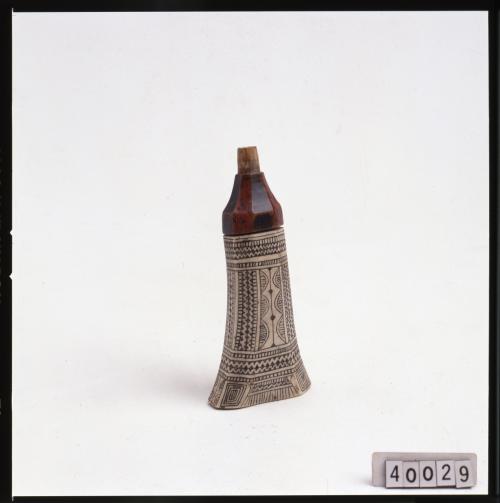

骨雕品

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

木與骨製,縱部面呈角形,橫截面盒身呈梯形蓋呈錐體形。蓋為木製,中空,有塞部具一銅環蓋頂圈銅。盒身上雕刻曲折文,線條文,連杯狀梳形文菱眼形文,盒身中孔無底部,蓋色紅,黑相同,盒為黑白色,凹部著黑色。

木匙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

匙身無紋飾,為木材原色。柄的正面共分五段,第一段無紋飾,為木材原色,第二段為細小浮彫的圖案,為木材原色,第三段無花紋,塗有紅色,並釘有兩個銅釘,第四段的圖案與第二段的相似,第五段無紋飾,塗有紅色。柄背無紋飾,塗有紅色。

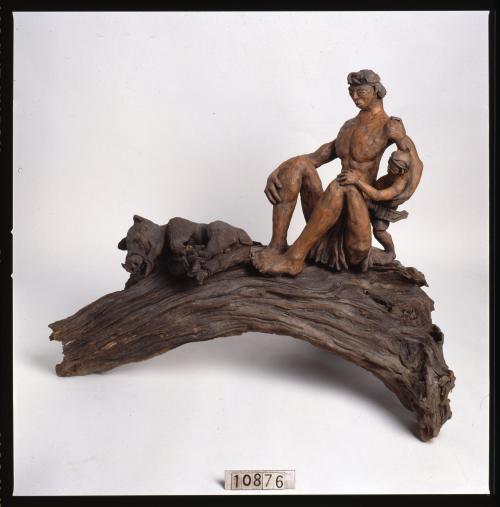

山豬王陶塑

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

一‧山豬王係木座陶塑,描繪獵人獵得山豬歸來,驕其稚子的情景‧表現作者對於部落生活童年記憶中深刻的片段‧二‧人物一大一小造型瘦削,大人則身軀碩大,略顯誇張‧大人坐姿,以一手摟住膝側之小孩‧通體呈橙‧棕‧黑色之變化‧三‧獵獲之山豬為深棕色,四腳。