全部藏品

探索172個藏品

月餅餅模

國立傳統藝術中心

此件餅模,外圈雕飾雙龍搶珠,中央可見嫦娥與搗藥的玉兔,推測應為製作中秋月餅之用;月圓人團圓,再搭配圓形月餅,寓意著團圓美好。咬下糕餅,彷彿也咀嚼著豐厚悠長的民俗文化,以及品味滿滿的祝福與濃厚的人情。

門神雕版

國立傳統藝術中心

門因為是建築出入口的重要「關卡」而備受重視,經常裝飾門神圖像以辟邪鎮宅。此組雕版左右分別雕飾唐代名將秦瓊、尉遲恭,皆身著戰甲,各持雙鐧、雙鞭,擔負起守門護衛的任務;一旁騎麟童子,一手持「日兌斗金」旗幟,另一高舉「天下太平」,在辟邪擋煞之餘,也祈求富貴平安。

皮箱

林秀如

提起行囊,踏上月台,望向四周,看著火車緩緩駛過;可能是離開家鄉打拼的遊子、返鄉探親的出嫁女兒,或者是來從外地來短暫停留的旅行者;經歷過的可能是我們的祖父輩母、母親父母抑或是自己。這些箱子,各來自於不同的年代,擁有過幾個數個主人,斑駁舊痕的箱體保留著家族幾代的記憶。

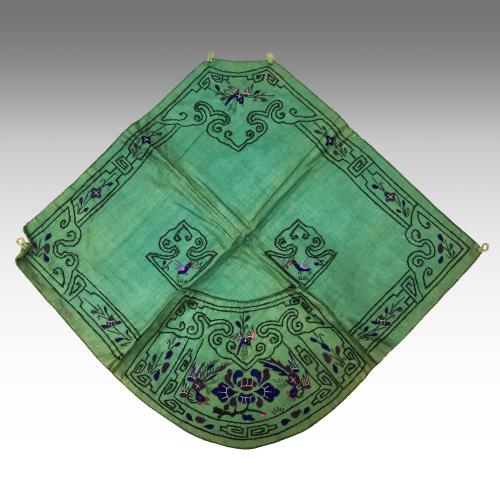

肚兜

王金雀

早期的手工肚兜不只作工精細,還多了一絲溫情及祝福,一針一線都祈求著配戴之人生活平安喜樂。四個不同顏色的肚兜,各自繡上不同的花色紋貌,也象徵把福氣繡進,祈求生活平安喜樂。臺灣肚兜通常先將紋樣繡於布片,再縫於肚兜上,裝飾安排上,紋樣多集中在下方口袋與緄邊。

蟠龍燭臺

國立傳統藝術中心

臺灣交趾陶一代宗師葉王,傳世作品中絕大多數是為廟宇施作的「廟尪仔」,其皆依附於建築裝飾之上。此對燭台則為葉王交趾陶現存極少見兼具實用與賞玩的器用之物,且風格細膩寫實,釉色璀璨富美,充分表露出葉王獨特的藝術造詣,更顯珍稀可貴,實為葉王極少數傳世作品中之精品,2016年獲指定為國寶。

臺灣民主國藍地黃虎旗(夜間版)

國立臺灣博物館

此臺灣民主國「藍地黃虎旗」,係1895年5月25日「臺灣民主國」成立時,送到基隆炮臺懸掛的「基隆旗」摹本。為臺灣民主國成立、乙未抗日戰爭歷史事件之珍貴史證文物。亦象徵當時臺灣抗割讓、政治主體性萌芽之政治發展與特殊歷史意義。

獸形器座

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《獸形器座》(館藏編號h0000289),這件為獸面人身的座狀物,有著獸面、大眼、張口、人身的特徵,袒胸露腹,雙足緊踏著捲曲的蟠蛇,蛇身滿布尖刺,其頭部有4條向上的曲柱殘痕,上承物已失,或作為承盤一類的器物底座,此器造型威猛而獨特,此件係於1923年出土於河南新鄭鄭公大墓,為河南博物

金柄銅短劍

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《金柄銅短劍》(館藏編號h0000382),此器劍身較長,中脊凸起,兩鍔窄薄,劍柄部分為金質,裝飾精美,劍格處以饕餮紋為主,兩側有穿孔,莖作螺旋狀紋,劍首中空,呈橢圓形,並以繁複的蟠螭紋為飾。

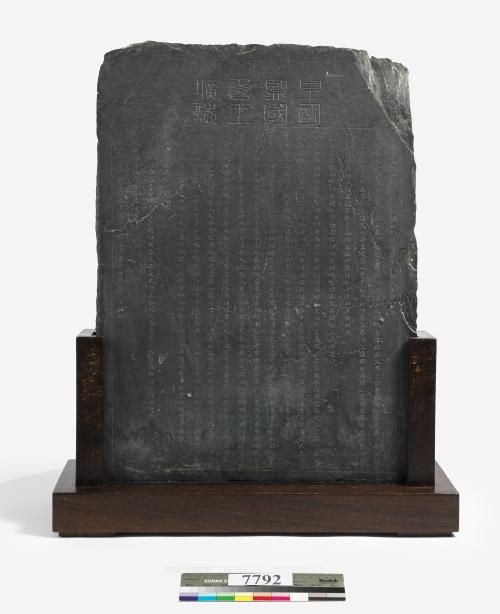

皇明監國魯王壙誌

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《皇明監國魯王壙誌》(館藏編號07792)以玄武岩為材,碑身右額處破損,餘大致完整。橫額刻「皇明監國魯王壙誌」八字篆書,誌文刻楷書七百餘字,記述魯王朱以海的生平事蹟。

鄭成功畫像

國立臺灣博物館

鄭成功畫像傳世有諸多版本,截至目前,對其生前儀象仍無絕對定論。臺博館藏鄭成功畫像據考訂,可能是傳世最早也最接近真實的鄭成功畫像。據日本總督府圖書館館長、著名的早期臺灣歷史研究者山中樵的說法,本畫原為住在臺北州的松山,靠近內湖庄後山陂(今南港玉成里)的鄭維隆的傳家之寶。

臺灣民主國藍地黃虎旗(日間版)

國立臺灣博物館

2012年臺博館修復「藍地黃虎旗」時,發現原來它是一幅雙面旗,一面的黃虎瞳孔圓睜,象徵「夜行虎」;另一面黃虎瞳孔半開如彎月,象徵「日間虎」。一旗兩面,一日一夜,兩虎形象不只是對應,也同時互補。

北魏天安元年(公元466年)曹天度造九層千佛石塔

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《北魏天安元年(公元466年)曹天度造九層千佛石塔》(館藏編號07032),乃北魏獻文帝時的宮內小官曹天度在平城(今山西大同)為已故的父親與兒子所造。 全塔由砂岩雕刻,分為塔座、塔身與塔剎三大部分,共雕有1381尊大小佛像。

玉管

國立臺灣史前文化博物館

本組玉管於卑南遺址石板棺內出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。此組玉管一組5件,規格均一,出自卑南遺址址石板棺陪葬品,收攏成束置於墓主身旁。

學甲慈濟宮葉王交趾陶胖瘦羅漢

財團法人學甲慈濟宮

葉王被譽為「臺灣交趾陶的第一人」。清道光以後,臺灣建築裝飾開始日漸盛行,大陸交趾陶師傅紛紛來臺發展,並傳承衣缽,葉王乃是目前文獻可考,第一位本土交趾陶師傅。其作品風格走向細緻寫實,主題生活化,發展出臺灣交趾陶工藝特色。

學甲慈濟宮葉王交趾陶合境平安

財團法人學甲慈濟宮

葉王被譽為「臺灣交趾陶的第一人」。清道光以後,臺灣建築裝飾開始日漸盛行,大陸交趾陶師傅紛紛來臺發展,並傳承衣缽,葉王乃是目前文獻可考,第一位本土交趾陶師傅。其作品風格走向細緻寫實,主題生活化,發展出臺灣交趾陶工藝特色。

學甲慈濟宮葉王交趾陶加官晉祿

財團法人學甲慈濟宮

葉王被譽為「臺灣交趾陶的第一人」。清道光以後,臺灣建築裝飾開始日漸盛行,大陸交趾陶師傅紛紛來臺發展,並傳承衣缽,葉王乃是目前文獻可考,第一位本土交趾陶師傅。其作品風格走向細緻寫實,主題生活化,發展出臺灣交趾陶工藝特色。

鈴形玉串飾

國立臺灣史前文化博物館

本件鈴形玉串飾於卑南遺址石板棺內出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。由152顆鈴形玉器串成,出土時位於墓主頭部,推測可能是頭飾。玉串中之各個鈴形玉器,體積微小,係由條狀玉材切成小塊後,再逐一磨成鈴形。

卑南文化喇叭形玉環

國立臺灣史前文化博物館

本件玉環於卑南遺址發掘出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前),出土於B300號墓葬,以喇叭口朝上的方式配戴於成人左手之橈骨、尺骨中或腕上。以臺灣玉進行加工磨製成喇叭形手環,器形完整,一側有斷裂修復痕,另一側帶有一小穿孔。內壁近小口處書寫黑字舊編號「PN2411」。

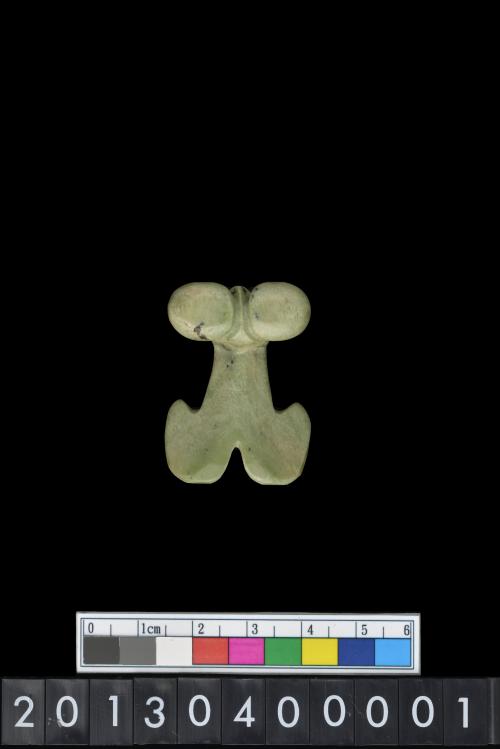

卑南文化「几」形玉玦

國立臺灣史前文化博物館

本件几形變形玉耳飾於卑南遺址發掘出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。玉質質地不透光,但顏色呈均勻淡綠色。器身細長,頂部平直,上部中央帶一穿孔下連接一條細長的缺縫,兩側之器身略微向內凹,近尾部向外彎曲,但尾端向下伸出一小節突起。 側邊書寫黑字舊編號「PN6209-1」。

行中書省銀錠

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《行中書省銀錠》(館藏編號83-02090),此件為元代至元14年(1277)於揚州所鑄的官銀錠,長13.3、寬9.7、厚2.9公分,重1930公克,呈扁平鋌形,鋌身兩端呈圓弧狀,中間束腰,弧度不大,錠面微凹,周圍有明顯絲紋。

三彩加藍人面鎮墓獸

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《三彩加藍人面鎮墓獸》(館藏編號90-00647),人面獸身,蹲踞於臺座上。頭部未施釉,有繪彩痕跡,凸眼豎眉,利牙卷鬚,扇形大耳,額上三隻叉角,鬃髮豎起狀如火焰,面容猙獰,震懾人心。