全部藏品

探索62個藏品

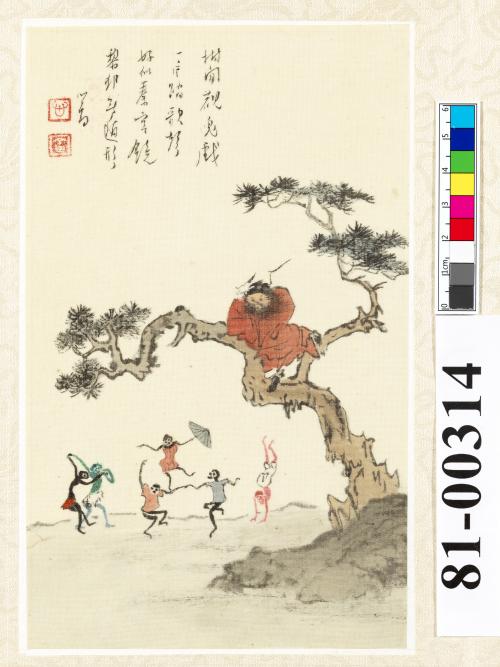

鍾馗馴鬼圖-樹間觀鬼戲

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏溥心畬《鍾馗除鬼圖--樹間觀鬼戲》(館藏編號81-00314),絹本水墨設色,館藏編號81-00314至81-00325為一套十二開《鍾馗除鬼圖冊》,每一開冊描繪鍾馗與小鬼相處的各種情狀,並用行書題詩描述故事內容,詩文最後加上作者的姓名印「心」、「畬」。

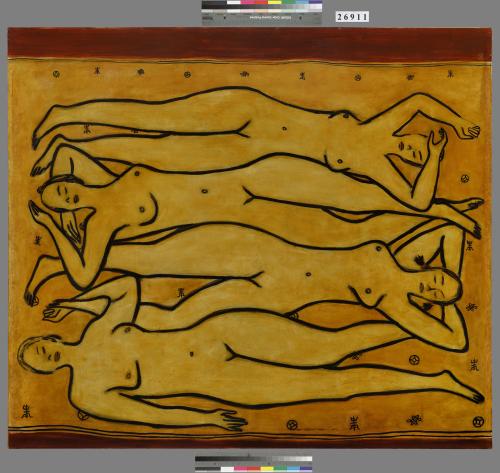

四女裸像

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏常玉《四女裸像》(館藏編號26911),畫作中四裸女呈金黃色,比例勻稱修長,輪廓以粗黑線勾勒,臉部五官只有一位完整,四女頭腳交互勾疊,並以一左一右交錯橫躺構圖,呈現循環順暢的韻律感,背景飾以「金錢紋」、「壽字紋」、「盤長紋」小型圖案,錯落於四女之間,讓畫面亦有傳統吉祥象徵。

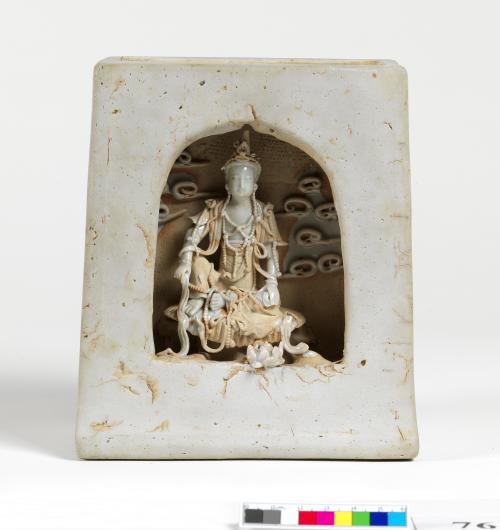

青白釉觀音像暨佛龕

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《青白釉觀音像暨佛龕》(館藏編號76-00299),以整塊長方形泥版挖塑成龕,分成正背兩面,正面龕內為觀音像,頂戴寶冠,身披瓔珞飄帶,右膝曲起呈自在坐姿態,背景飾以卷雲紋;背面龕內貼飾童子像二人,中間童子雙手斷裂,左側人像亦有缺損。

菊

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏常玉《菊》(館藏編號26893),此作以象徵文人氣節的「菊」為繪畫主題,直立式構圖、向上生長的鹿角枝、方形淺盆,是其畫作常見表現形式之一,背景的艷紅以及茂密盆菊的金黃,兩種強烈色彩亦常見於民間喜慶中,充滿吉祥富貴象徵,再綴以飛舞的蝴蝶和蜻蜓,蓬勃生氣不言而喻。

天王像

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《天王像》(館藏編號10751),絹本設色。畫幅巨大,縱達370公分,畫中天王鬚髮飛張、凸眼高鼻,面容冷肅。頭戴小冠,身著華麗盔甲,兩肩綴以披膊,雙手置握於胸前,並執棍狀兵器,頭上火光環繞,雙足立定,衣裙飄揚,顯露威嚴氣概,全畫設色鮮麗,畫工細緻。

卑南文化岩雕石梯

國立臺灣史前文化博物館

本件石梯於卑南遺址發掘出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。石梯以整塊石英雲母片岩加工而成,底部明顯殘斷,頂部大致完整,共有5個階面與6個梯槽,第一階槽破損,階面上帶有因使用而產生之軟耗痕跡。

卑南文化玉矛

國立臺灣史前文化博物館

本件玉矛於卑南遺址發掘出土,屬於新石器時代晚期卑南文化(距今約3500~2300年前)。以臺灣玉進行加工磨製成矛頭,近尖端呈綠色,尾端漸變白色,矛身呈直線形,至前端漸變尖狀,近尾端帶一穿孔,器形十分完整。疑似略有風化。

新莽大泉五十銅範

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《新莽大泉五十銅範》(館藏編號08212),館藏編號08211與08212各為新莽「大泉五十」錢幣的背範及正範,兩號共為一組,此件為正範,幣面陰刻內外廓,內廓外為「大泉五十」篆書對讀反文。

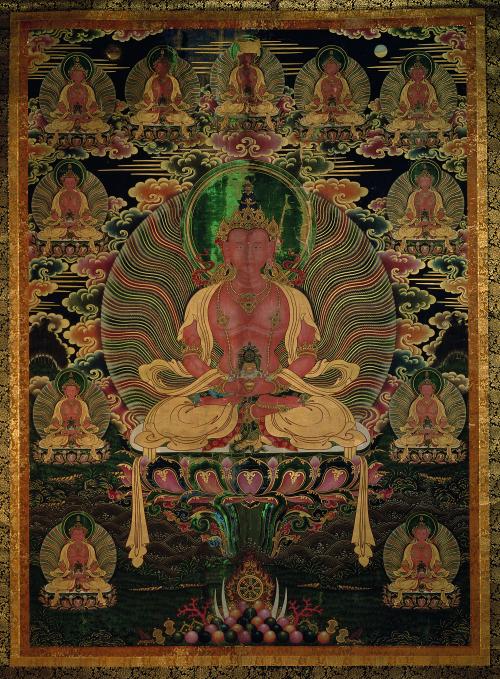

無量壽佛大藏畫

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《無量壽佛大藏畫》(館藏編號06911),館藏編號06911、06912為一對大藏畫,主尊皆為無量壽佛,雙手結禪定印,結跏趺坐於蓮花座上,頭戴立葉寶冠,身披黃色衲衣,飾以瓔珞,有綠色頭光,背後還有多彩波狀身光,外圍有祥雲圍繞,且畫作四周環繞著反覆出現的主尊。

珩(璜)

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《珩(璜)》(典藏編號h0000247),青白玉質,器呈弧型片狀,兩面均為雙線陰刻的簡化雙龍紋,兩端均為龍首,各有一圓穿,身飾卷雲紋,二尖尾相接,是典型西周玉器紋飾,器身兩端有斜入的倒V形長穿孔,不僅鑽孔技術高超,也反映出此件可能在春秋時代改變佩戴方式,而留下此舊玉改制痕跡。

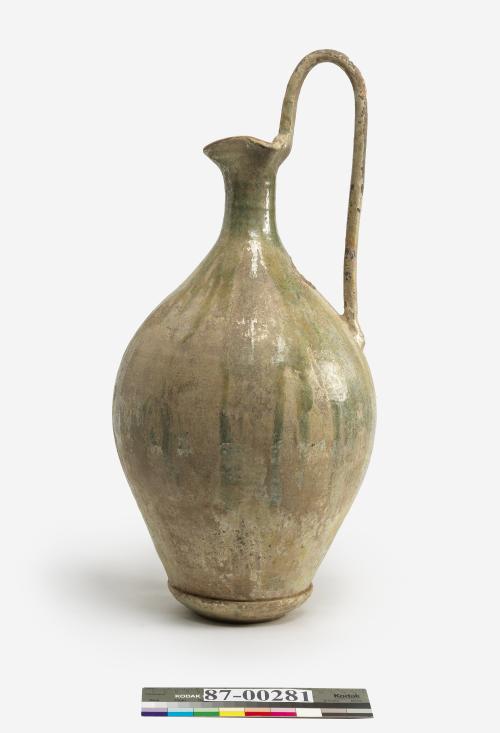

綠釉水注

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《綠釉水注》(館藏編號87-00281),小口、細長頸、削肩、鼓腹、下腹漸收至足部,足部狀似圓盤,器底內凹、未施釉,曲柄高聳,從器口至肩部形成彎曲狀,柄部方向的內側瓶身有一大圓孔。全器施綠釉,多處已脫落,釉彩光澤呈現獨特美感。

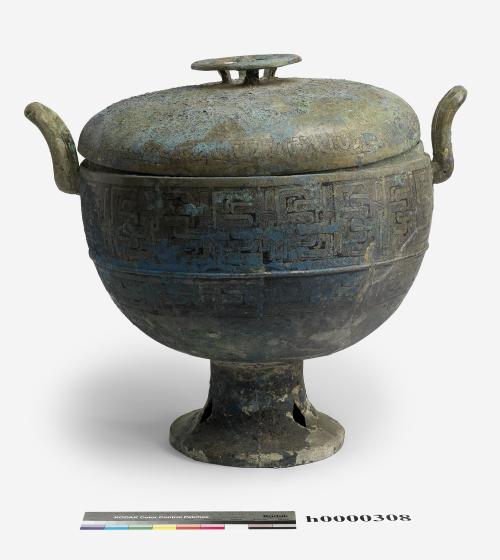

填漆蟠螭紋蓋豆

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《填漆蟠螭紋蓋豆》(館藏編號h0000308),豆是盛食器。此件有蓋,與器身以子母口扣合,雙立耳、深腹、高圈足。器蓋上有六柱圓環形捉手,腹間有凸弦紋一道,圈足外撇處有孔,捉手、蓋面、器面均飾帶狀蟠螭紋.部分紋飾。

鸞紋戈

國立歷史博物館

國立歷史博物館藏《鸞紋戈》(館藏編號h0000374),此件戈頭結構有援、內及闌,「援」為長形鋒刃,前刃弧尖,「內」為接柄者,上有圓形穿,後端彎曲並飾有深凹鸞形紋,「闌」在援和內之間,呈一字形便於綁縛。