全部藏品

探索301個藏品

寶藍地盤金花卉紋繡花風帽

國立臺灣歷史博物館

1. 寶藍地盤金花卉紋繡花風帽,寶藍色為底,帽緣以黑色和粉紅色織帶雙緄邊,織帶上以綠色線繡出葉子紋樣。頂蓋似狀元帽的屋脊造型,帽頂以以盤金繡法繡出花卉紋樣,護頸呈波浪狀,黑色緄邊,亦使用盤金繡法繡出花卉紋樣。內裡為紅色,左護耳下方繫有一金色緞帶,推測本為繫帶。

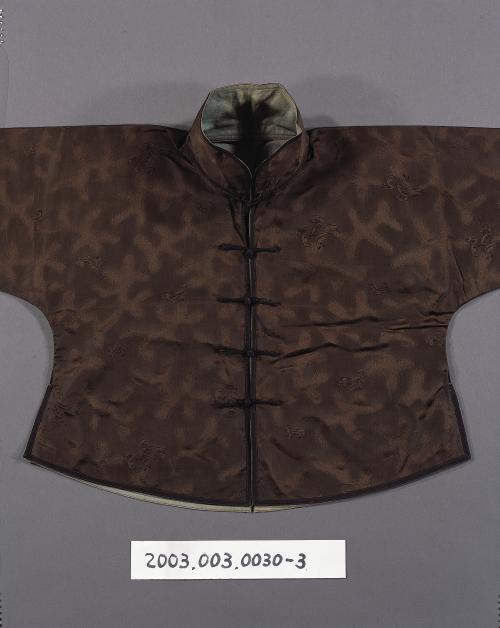

深咖啡絲質團花對襟男褂

國立臺灣歷史博物館

褂,通常是對襟的服裝,形制較袍為短,較襖為長,一般穿著時是罩在袍、襖之外,男女均可穿著。衣長至膝蓋地的款式,用於行禮者,稱為「長褂」(另外,綴有補子者,又稱補褂,是上朝或視事的公服),長至胯者,用於出行者稱為行褂(亦稱馬褂) 。

橘紅絲緞花形彩繡圍涎

國立臺灣歷史博物館

圍涎是嬰幼兒的口水兜,有日常生活使用的簡單形式,也有搭配禮服的精美刺繡款式。本件圍涎以七枚繡片所組成,外型輪廓猶如花朵盛開的造型。每枚飾片皆以咖啡色絲緞包緄緣邊,各飾片間以絲線藏針縫結合固定,領圍處以黑色絲緞包緄,背面則以淺灰色棉布做襯底。

紅底印花筒裙

國立臺灣歷史博物館

1. 此件紅底印花筒裙使用藍色裙腰,上面縫綴有兩條細織帶,裙擺部分的印花看似繁複,但因為是採用有規律的幾何方式組合,所以不顯雜亂,圖樣上,傳統女裙多以織繡呈現,此件筒裙則是以印染方式營造織繡的效果,顯示製作時間較晚,裙擺不另做包邊,而是直接將裙襬內褶做包邊。

磚紅棉質曲領交襟童衣

國立臺灣歷史博物館

1. 此童衣屬於矩(曲)領、交襟、長袖外衣,矩領以直布條製作,交襟內掩為接襟一片三角形布塊(通常為節省布料而使用接縫形式),脇邊腋下有開口,方便領片下端之布帶穿透繫綁。

桃紅綢花鳥紋西式筒裙

國立臺灣歷史博物館

1. 此件桃紅綢緹花筒裙的米白色裙腰上有釦絆,在紋樣上,除了裙面有些微破損以及污漬,裝飾上,除了綢緞本身的八寶暗紋緹花,僅簡單以緞面繡在裙下擺中間處做花鳥紋,裙擺下緣縫綴有穗子,走動時會隨之擺動、搖曳生姿。

橘紅絲質緹花曲領交襟童衣

國立臺灣歷史博物館

1. 此童衣屬於交襟、矩(曲)領、長袖的絲質緹花兒童外衣,交襟內掩短襟形式,右脇邊腋下以布帶繫綁,整件服裝和綁帶皆為雙層結構,華麗精緻。緹花圖案是大大圖案的唐草紋,這是1930年代日本輸入臺灣的布料,圖紋和色彩都非常亮麗。

藍絲質大襟箭袖男長袍

國立臺灣歷史博物館

1. 此件服裝為藍絲質箭袖男長袍,右開大襟,袖口剪接一塊馬蹄形袖口,這是清朝滿族服裝的「箭袖」形式,又稱為「馬蹄袖」,是北方冬季天氣寒冷時射箭護手背的袖口配件,有實用的價值,但是並非只有冬季服裝使用,形成一種滿族男性服裝的不忘祖訓的配備。

墨綠絲質團花大襟男長袍

國立臺灣歷史博物館

長袍是臺灣清朝以後,漢族文人傳統的服裝,稱之為「長衫」,也是一般人的禮服,右開大襟下身搭配長褲穿著;此服為雙層結構立領長袍,表布為墨綠色緹花絲質布料,有「五福捧壽」的團花圖紋,內裡用藍色棉布製作,裡布下襬以表布包縫,結構緊實而完整。

黑絲質莨紗對襟男外褂

國立臺灣歷史博物館

1. 香云紗又稱為「莨紗」,是一種真絲織品,織布完成後經過煮練、脫膠然後塗上薯榔汁染色,一面曲黑泥覆蓋使之產生氧化變黑,即使織物呈現表裡不同顏色(一面黑色、一面為紅棕色)的形態,織物表面細滑而挺、穿著時清涼透氣,是夏季的高級衣料。

天藍桃紅寶藍三色拼布碗帽

國立臺灣歷史博物館

1. 天藍、桃紅、寶藍三色拼布碗帽,帽身由天藍色、紅色及寶藍色三種顏色棉布拼接而成,帽緣以黑色布條加盤金繡滾邊,寶藍色布片上繡有花卉、蝴蝶等紋樣。帽正面中央縫有一塊長形木片,下緣有一排黑色短流蘇,代表頭髮。帽頂鏤空,並以針線略微收攏,內裡為粉紅色,下緣綴有紅色毛線繫帶。

黑綢地柿球頂彩繡牡丹風帽

國立臺灣歷史博物館

1. 黑地柿球頂彩繡牡丹風帽,以黑綢布為底,帽前正面中央繡一朵彩色大牡丹,左右兩側個繡龜鹿紋並綴紅色棉線捆黑布製成的結帶。帽頂以針線收攏,留有一小圓孔,中央縫綴一顆小紅柿與3片葉子。帽前下緣飾以粉紅色織帶,織帶中央縫綴一小塊長形木片及二個圓形金屬片。

粉色緹花地繡花下端寬形附綁帶肚兜

國立臺灣歷史博物館

1. 此件為菱形下端略寬形肚兜,左右側各附一條綁繩,下端略窄、底部平直為新竹客家肚兜特色。正面為粉紫色緹花布,中央靠下附有2層小口袋,可放置私密物品,中央刺繡紅線,圖案不甚明顯,背面為藍色。

藍地花鳥紋方形捲煙袋

國立臺灣歷史博物館

1. 藍底方形捲煙袋,捲煙袋底布使用有暗紋的藍布,裡布為桃紅色,邊緣使用綠色線做辮繡飾邊,內圈使用釘金繡做象徵吉祥的盤長紋飾邊,延伸至側邊、袋底。正面中間繡有錦雞以及荷花,均帶有吉祥之意,搭配上方以釘金繡做的盤長紋則表示永遠吉祥之意。

黑地盤長紋方形捲煙袋

國立臺灣歷史博物館

1. 黑底盤長紋方形捲煙袋,捲煙袋底布使用有幾何暗紋的黑布,裡布為桃紅色,邊緣使用綠色線做辮繡飾邊,內圈使用辮繡做象徵吉祥的盤長紋飾邊,除此之外並無其他裝飾,是一件素雅的捲煙袋。

白絲質緹花琵琶襟直裾女衫

國立臺灣歷史博物館

此為白色絲質緹花立領長袖大襟衫,淺淡色彩搭配緹花暗紋,衣身短小下襬外展、袖子成喇叭袖型態,整件服裝簡單無紋飾,特別的是衣襟為「琵琶襟直裾」,是屬於大襟大琵琶襟的變化開襟形式。

褐絲質緹花對襟童外褂

國立臺灣歷史博物館

1. 明朝方以智《通雅‧衣服》篇中敘述:今吳人謂之衫,北人謂之褂。清人徐珂《清稗類鈔》記述:褂,外衣也。開對襟的服裝通常用於外衣,稱之為「褂」。清代男子穿長袍時經常在罩上一外褂,原本褂長至膝蓋,後來流行一種行褂,長僅至臍,便於騎馬所以有稱「馬褂」。