全部藏品

探索2930個藏品

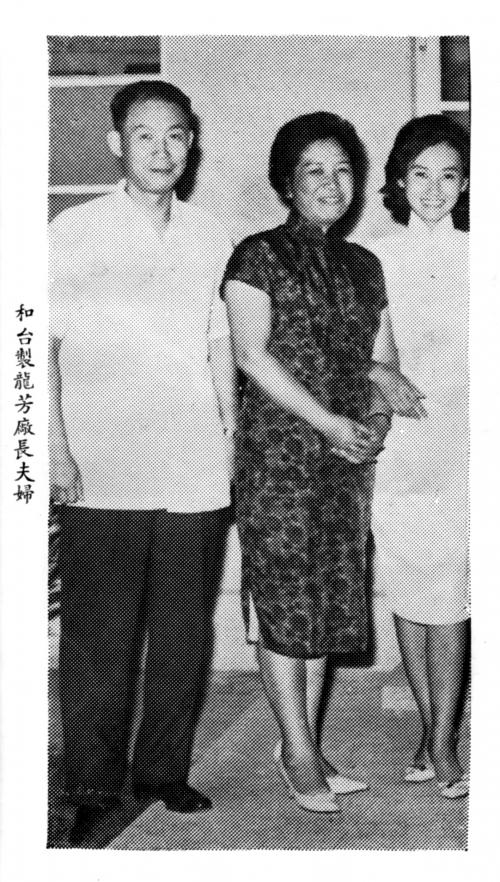

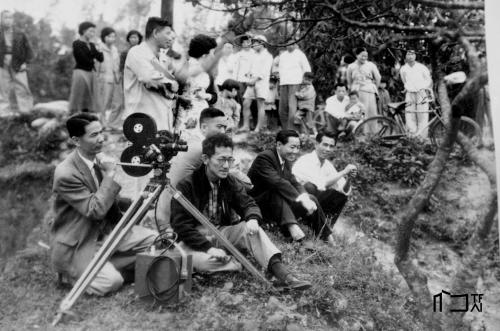

《龍門客棧》媒體採訪照

國家電影及視聽文化中心

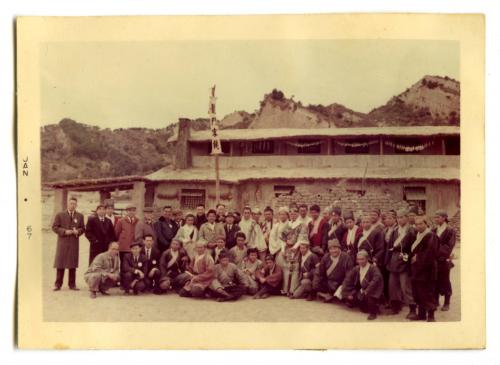

工作人員和參訪媒體在龍門客棧外搭景前合影。

聯邦影業有限公司出品,胡金銓編導的《龍門客棧》在中部火炎山附近搭建外景,1966年12月18日開拍,吸引眾多媒體前往採訪。

《歸來》劇組合影

國家電影及視聽文化中心

1958年上映的《歸來》,由宗由導演,華慧英擔任攝影師,攝影助理是洪慶雲,使用中影自有的35mm Mitchell BNC攝影機拍攝。

前排坐者左2為黃曼、左3為張小燕、左4為穆虹。

後排立者右1為梁銳、右2為唐青、右6為華慧英,左1為魏平澳、左5為導演宗由。

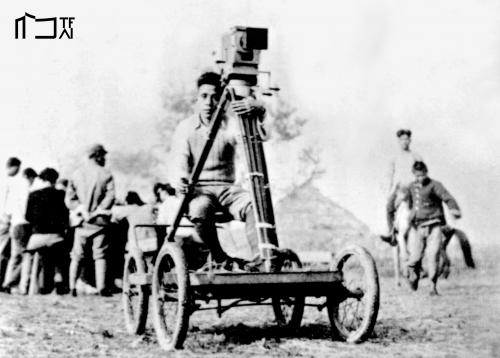

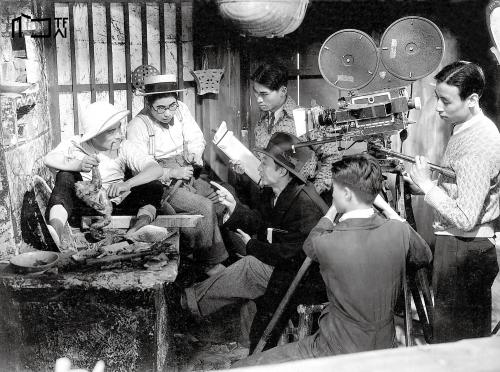

《大橋情淚》工作照

國家電影及視聽文化中心

1957年,導演李泉溪與成功影業社周天生、林仲黎、黃良雄合作,租借當時位於台中南區復興路146號的民生戲院,設立金山電影製片廠。

《大橋情淚》是金山電影製片廠的創業作,以Eyemo攝影機拍攝。

陽傘下低頭的是導演李泉溪,右3為攝影師洪慶雲、右2是林鴻鐘。

《冬暖》工作照

國家電影及視聽文化中心

1969年,攝影師陳榮樹(攝影機右方)首次與導演李翰祥(坐者)合作《冬暖》。

左1為跟著李翰祥從香港來台、邵氏著名的燈光師阮定邦,他的打光技術因《西施》與《揚子江風雲》的拍攝而影響了台製與中製兩廠的工作人員。

農教練習生訓練情景

國家電影及視聽文化中心

1949年,農業教育電影公司在台中興建製片廠,同時也開始招收練習生進行技術人員培訓。由曾在美國米高梅電影公司沖洗中心擔任主任的廠長胡福源主講攝影、錄音、剪接、燈光、沖洗等專業技術理論。副廠長兼攝影師的王士珍則負責教導器材操作及技術演練。

王士珍(左2)指導16mm Mitchell攝影機操作。

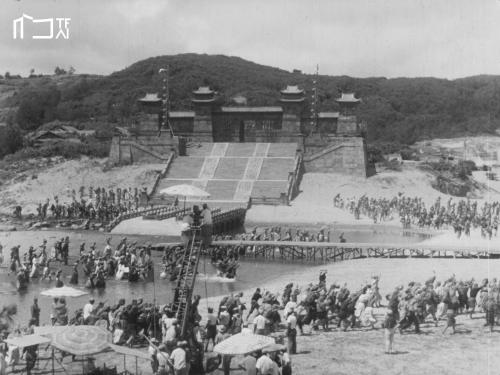

《薛平貴與王寶釧》工作人員合影

國家電影及視聽文化中心

1955年8月20日,導演何基明以自有的 35mm 100 呎 Eyemo 攝影機開拍《薛平貴與王寶釧》,該機只有一個鏡頭,一次只能拍攝30秒。遇到大場面變得向中影台中廠租借 400 呎 Eyemo 攝影機,該機附有三個鏡頭,可連續拍攝四分多鐘。

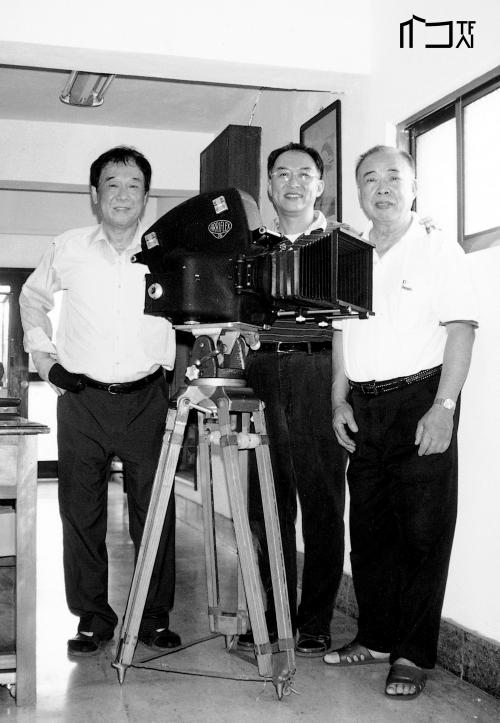

玉峯影業自購Arrinex IIA攝影機

國家電影及視聽文化中心

左起為攝影師林贊庭、導演林摶秋的兒子林嘉義與玉峯影業湖山片廠技術總管呂傳盛,在湖山片廠舊址合影。

導演林摶秋整整等了一年,直到1959年才購得這台35mm Arriflex 35 IIA附隔音罩攝影機與IIA同步馬達,也是台灣電影史上最早進口的Arriflex IIA攝影機。

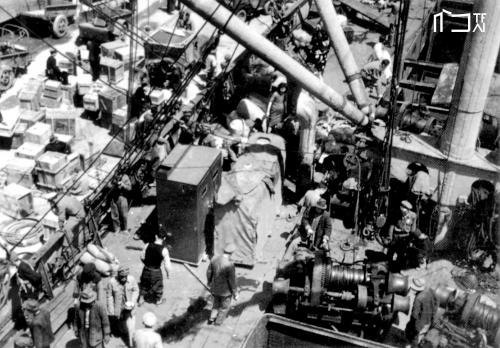

《聖保羅砲艇》來台外景工作照

國家電影及視聽文化中心

1965年10月 - 1966年2月,美國導演勞勃懷斯(Robert Wise)帶領《聖保羅砲艇》(The Sand Pebbles)團隊來台拍攝外景。

《聖保羅砲艇》團隊對打光很講究,若頂光太強造成演員臉部陰影太深,燈光人員就會以白色天幕或細孔白紗網來遮住陽光,然後再用炭精燈打出自然柔和的光。

《蘭嶼之歌》外景工作照

國家電影及視聽文化中心

1963年,導演潘壘成立現代電影電視實驗中心,網羅了燈光師曹小炳與攝影師洪慶雲等優秀的電影人材。

1964年,現代電影電視實驗中心拍攝了第二部彩色寬銀幕影片《蘭嶼之歌》,自香港邵氏調來的35mm Mitchell NC攝影機支援,又自購Colortran燈材與變壓器。

《新娘與我》工作照

國家電影及視聽文化中心

1969年,白景瑞(右)執導《新娘與我》的拍攝現場。

該片於5月30日在台北豪華酒店開拍。

攝影師林贊庭(左)使用Arriflex IIB攝影機搭配Canon相機55-135mm的變焦鏡頭拍攝。

王士珍(上海明星公司工作照)

國家電影及視聽文化中心

攝影師王士珍(右1)在明星電影公司(1922年3月成立於中國上海市)棚內拍片現場,右3戴帽者為導演程步高,攝影機為35mm Mitchell Standard。

1931年,王士珍轉入明星電影公司。從默片到有聲片,拍攝約有三十餘部的作品,這段期間合作最多的導演是程步高。

《揚子江風雲》工作照

國家電影及視聽文化中心

1966年,中國電影製片廠(中製廠)廠長梅長齡聘請導演李翰祥(右1)拍攝《揚子江風雲》,攝影師陳榮樹(右2)使用的是中製廠自有的35mm Arriflex 35 IIC攝影機。

中影台中廠遷廠前合影

國家電影及視聽文化中心

1961年12月,中影台中廠遷廠前,全體員工在火燒後的廢墟前合影留念。

第一排左起為郭允恭、-、-、劉奇、吳鑄、蔡兆華、呂震達、林啟瑞、馮德儒、向澤長。

第二排左起為劉藝、華慧英、韓玉良、-、李嘉、朱夢良、方壯猷、莊國鈞、-、陳棟、朱偉年、侯萍、凌承柏。

《還我河山》現場工作照

國家電影及視聽文化中心

1966年6月,攝影師林贊庭(中)在台中清泉崗《還我河山》拍攝現場,右為導演白景瑞。

35mm Mitchell NC 攝影機下方為林贊庭與史紀新自費自製的羅盤式避震器,但架上卡車後只能避免左右搖動,無法避免上下的跳動。

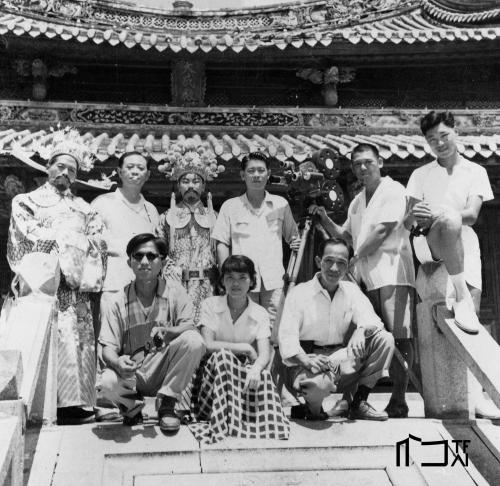

《西施》工作照

國家電影及視聽文化中心

由台灣省電影製片廠(台製廠)與國聯影業公司合拍的《西施》,於1964年7月22日開拍,由於導演李翰祥求好心切,拍攝期長達一年三個月,直到1965年9月完成。且因篇幅太長,剪接成上集《吳越春秋》和下集《句踐復國》分別上映。

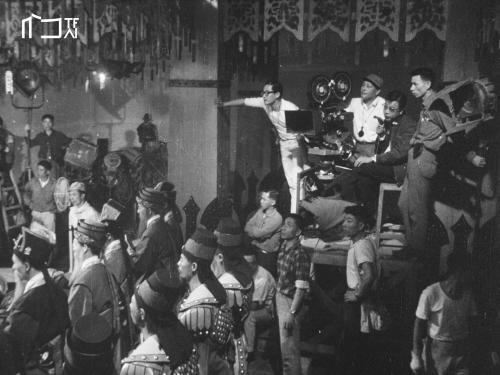

《西施》工作照

國家電影及視聽文化中心

由台灣省電影製片廠(台製廠)與國聯影業公司合拍的《西施》,於1964年7月22日開拍,由於導演李翰祥求好心切,拍攝期長達一年三個月,直到1965年9月完成。且因篇幅太長,剪接成上集《吳越春秋》和下集《句踐復國》分別上映。

陳榮樹捐贈工作照《心酸酸》

國家電影及視聽文化中心

背面手寫註記: 心酸酸、徐守仁、陳茵。

右側攝影機為35mm 400 呎 Eyemo。

照片有護貝。陳榮樹,與父親陳忠義、三叔陳忠信均是台語電影界著名的攝影師。之後與林福地導演合作,成為當時國聯重要的攝影師之一。