全部藏品

探索407個藏品

建平五年十二月官吏卒廩名籍摹本

謝桂華

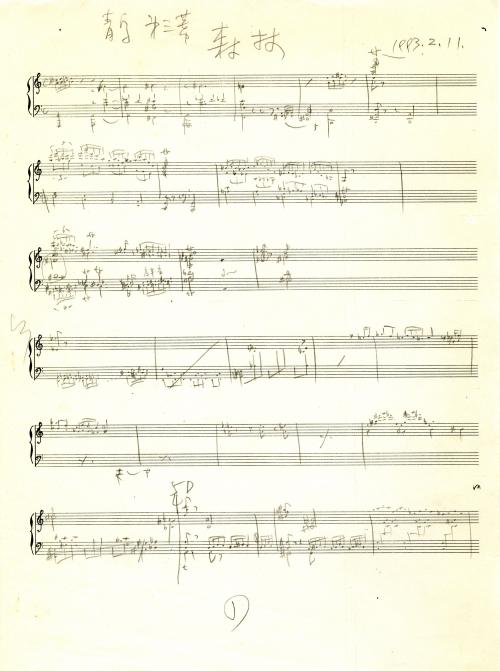

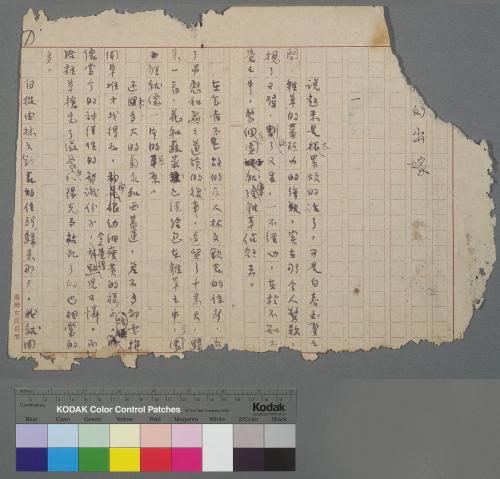

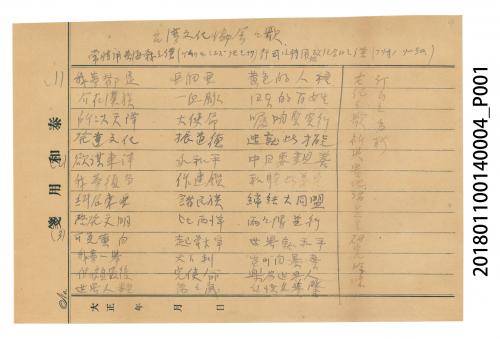

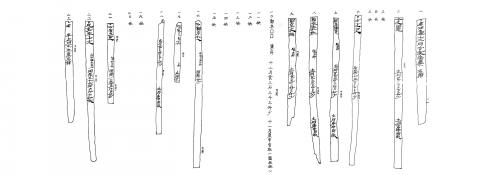

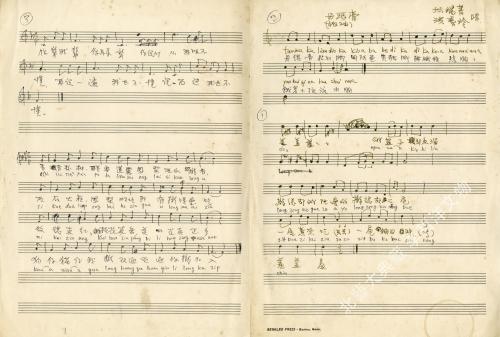

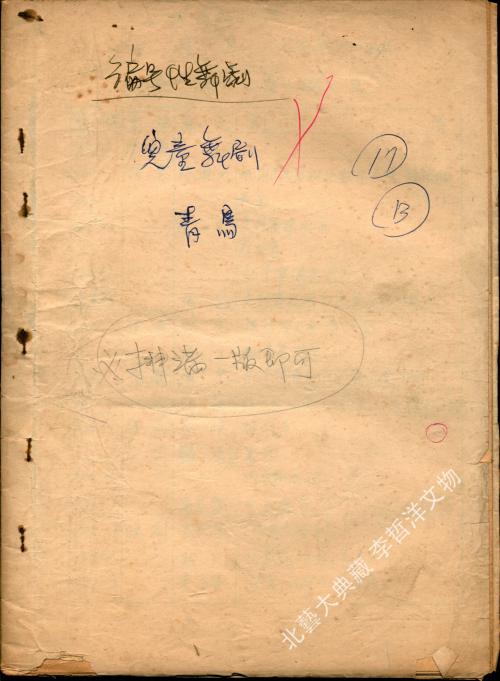

兒童舞劇《青鳥》劇本

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

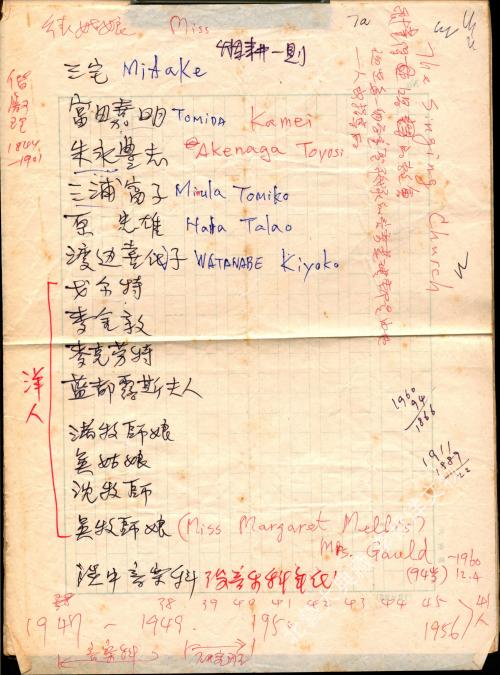

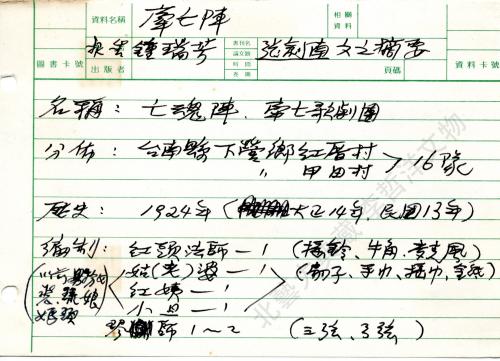

李哲洋先生改編「青鳥」爲兒童舞劇之劇本手稿。該舞劇由徐松榮作曲、林絲緞編舞、李哲洋編劇,原預訂於絲緞師生舞蹈會(1964.12.05)演出,最後卻因爲人員相關的因素未能演出。

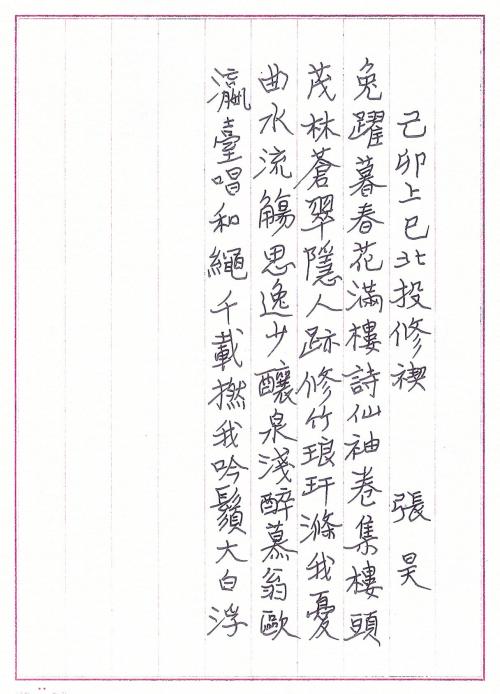

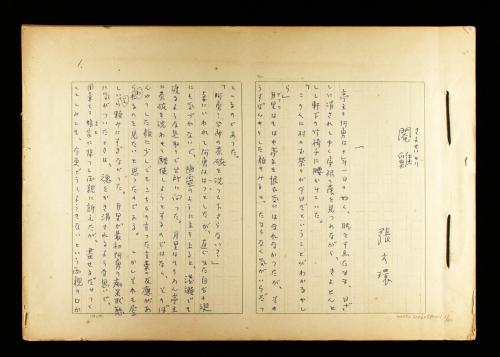

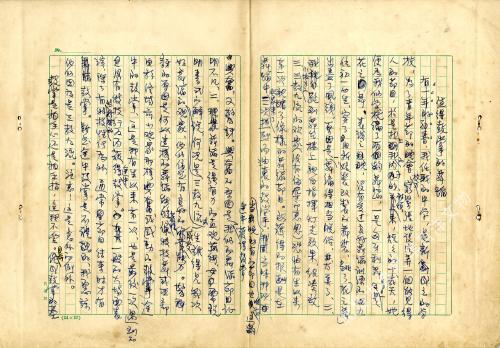

臺灣新音樂誕生的背景

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

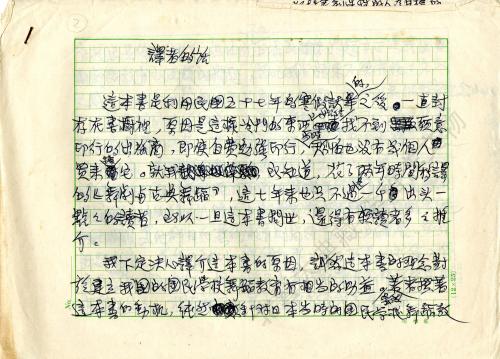

李哲洋先生於1979年為亞洲文化中心舉辦之亞洲音樂研討會所撰寫的論文,根據李哲洋先生的自序,這篇文章最初的構想其實是「當代中國古典音樂與民俗音樂的關係——以三位作曲家爲例」,但最後卻在寫作以及整理資料的過程中發現整個臺灣音樂史都有著和相同的背景,因此題目也隨之演變成今日看到的這樣。

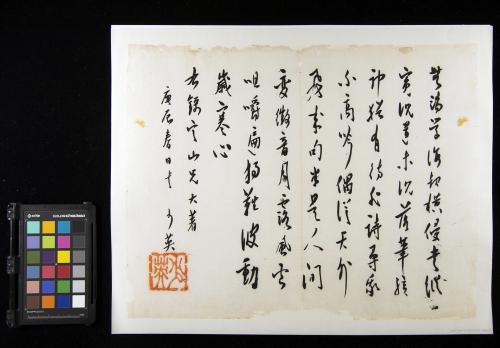

談交響曲

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

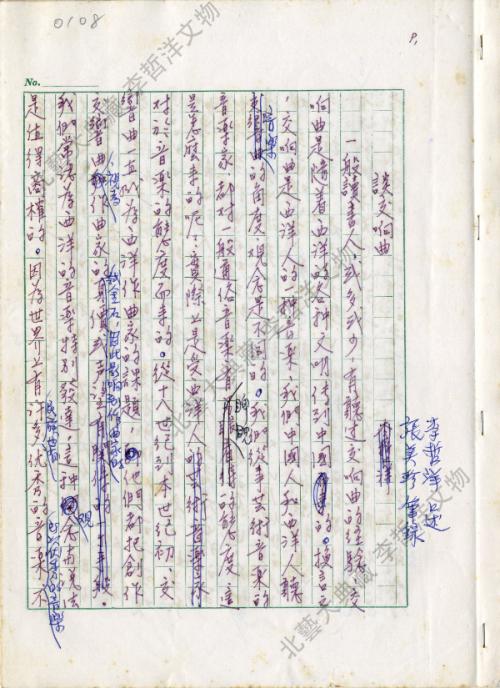

也許是由於李哲洋的音樂知識及樂器技巧有一大部分皆源於自學,也因此他在思考音樂時很能跳出西方古典音樂的視點,將整個古典音樂體系視爲世界音樂中的一個系統而非唯一的標準。本篇文章即是用此角度檢視交響樂。

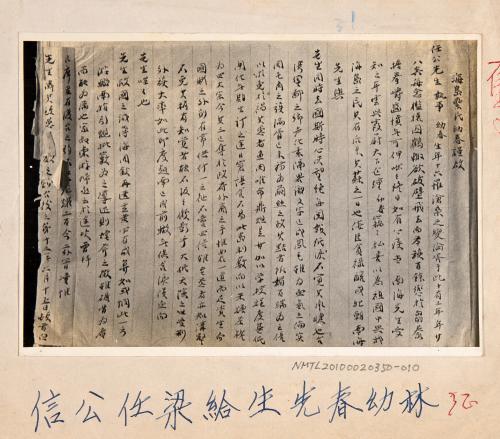

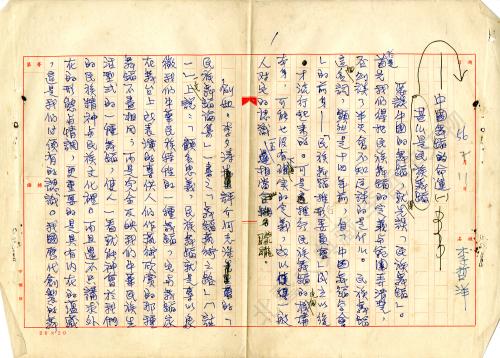

1967.07.11中國舞蹈的命運(一)

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

本手稿計有36頁,此爲前5頁。要理解李哲洋先生的這篇長文,可能得先理解這篇文章所寫就的年代,佔據這篇寫於1967年之文章核心位置的,其實上一個可以追溯到1950年代初期的概念——「中國民族舞蹈」。

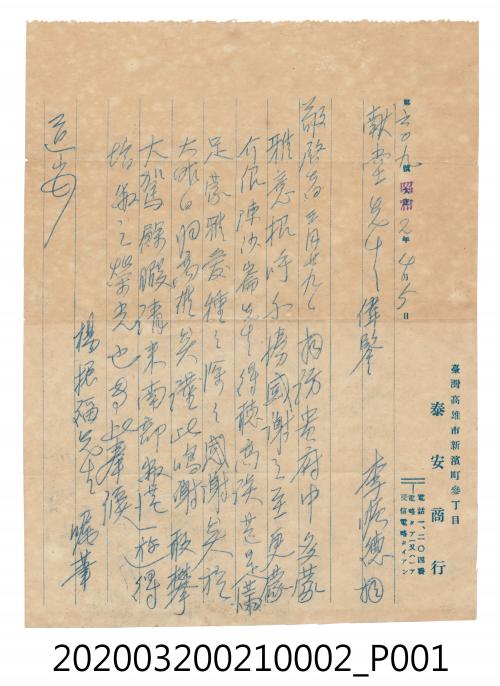

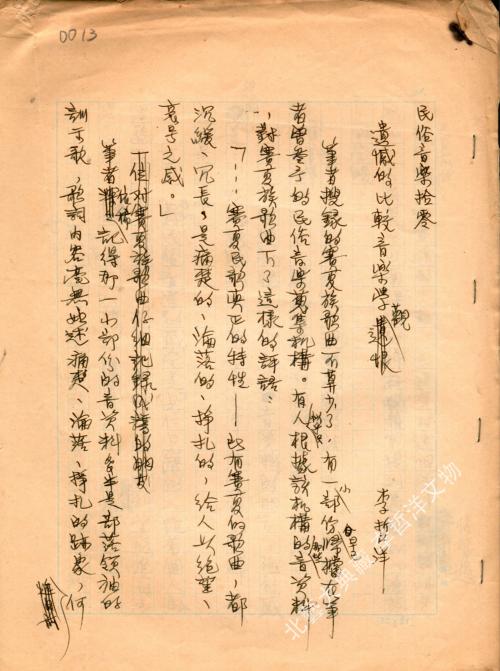

民俗音樂拾零

國立臺北藝術大學傳統藝術研究中心

這是一篇只有短短三頁的手稿,從手稿中並沒辦法看出寫於何時、是否有公開發表。文章從同行對賽夏族音樂的感想展開,指出在做民俗音樂的研究時需要站在客觀、科學的立場,不能任由自己的感性品味做不顧脈絡的比較會和評價。