全部藏品

探索13912個藏品

佩刀鞘及刀

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

刀為葉形,二面中間皆有一脊,柄斷面為橢圓形,有幾道刻飾。鞘長24.5cm,寬8.0cm鞘頭呈蛇形,鞘面有一長16.2cm,寬2.0cm之槽,鞘背有刻線裝飾距底部約7.5cm處有一對突出之小木塊。過此繞綑幾道籐皮,並附有一長97.5cm之籐皮人字形編圓繩。

籐帽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

帽呈鐘形分內外兩層,內層為繞織編法編成(下),頂部則櫬以棕葉,外層的編法特殊,先以兩枝籐條為心,外側繞以籐皮或條狀再以這種條圍繞底部做螺旋狀,頂部則以繞織編法自頂至底最外側平均分置八條小型支柱,用以使帽堅固,帽內有小繩以扣額下防止被風吹掉。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泥偶為一抱小泥兒坐像。

1.二腿之間夾著小泥兒右腳,二腳都各有四線溝為腳趾。

2.右手臂向右張開,肘以下向上舉,手指略損。

3.左手向前圍抱,托著小泥偶背。

4.泥偶身略向後左邊斜。

5.有耳及耳孔,二線溝為眼,鼻平而有鼻孔,口為一寬長線溝。

6.小泥偶右手扣著泥偶頸,左手圍在泥偶右腋下。

女用祭笠

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此為年長男女所戴用之椰鬚禮笠。其使用竹篾作為笠的肋骨,以水藤、乳藤作為骨環,再以三十三片椰鬚紮成,以粗麻線穿縫固定之,並施以精細的鎖鍊鏽與邊緣裝飾鏽,帽頂凸出3公分的木頭,下緣放一鐵環約8公分圓周,頭座底部以水藤編結六角形,高2公分,左右繫有麻繩綁帶,全帽經煙燻呈黑褐色,倒扣呈大平碗狀。

泥偶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泥偶為一具四腳及一尾之動物立像,最粗部份在腹部,頸及尾部較細,頭臉皆甚長,頭上有二粗而短之角,角下有二耳,左耳破損僅存一小孔,右耳向右方突出有一略呈三角形之小孔,眼為二橢圓之孔,分別在臉之側,鼻有二孔,嘴為一較深,而長之刻痕。尾下有一細長之肚門,腿粗而短。

陶壺

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

壺內有稻穀(約一把量),壺身有破洞.口部及器身均有破損,圈足全部脫落,花紋可分三段,最外一環為陰刻的鋸齒形花紋,鋸齒之內有不規則之凹點印紋;中為一環浮塑的不整齊的弧狀波浪紋,連接於一浮塑圓圈上,弧狀波浪及圓圈上,又施以斜線印紋,內環則為三排梯形方格紋,上狹下寬向四面展開成輻射狀,每隔一方格,又加以印

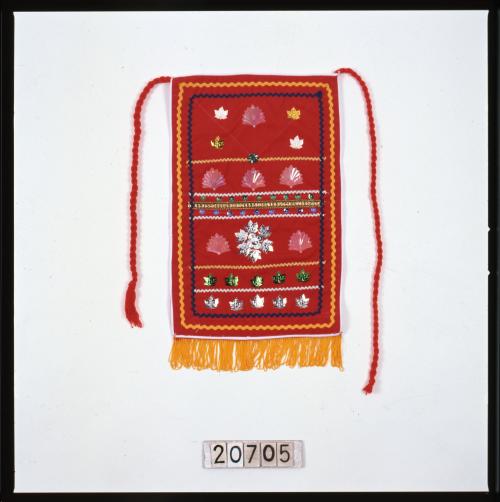

女胸巾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅布滾細條白布邊,下綴金黃色細流蘇。巾上貼縫銀白、金色、白色、綠色及透明之芋葉狀亮片及綠、藍圓形亮片。圈飾黃、藍波浪狀花邊‧並以花編及亮片分隔成大小不一之長方格。

男裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以長方塊黑布垂直縫在一寬條長白布上而成,腰圍之白條布寬約14.0cm,長方黑布每塊約30.0cmX10.0cm,其上面及下方綴有紅黃綠三色毛線流蘇‧黑布上車繡不同色澤之曲線,有亮片及流蘇縫綴其中,腰圍兩端有細帶縛繫。

女用胸巾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅布滾細條白布邊,下縐細珠粒及塑膠管穿成之流蘇。巾上貼縫黃色、綠色亮片。圈飾黃白波浪狀花邊,並以花編及亮片分隔成四長方格。

花蓮縣壽豐鄉光榮村林阿妹製作,女子服飾全套含(20689胸巾 20690綁腿布 20691.92腰帶及20693佩袋)。

綁腿布

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

四方黑布,中間再車縫一塊白布,兩端用黑色細條布繫綁,繩尾端綴綠色毛線流蘇,黑布下方一邊車縫一寬幅白色帶,亦供繫縛。

花蓮縣壽豐鄉光榮村林阿妹製作,女子服飾全套(含20689胸巾 20690綁腿布 20691及2 腰帶 20693佩帶)。

男巫綁褲

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

金黃色布褲,周圍飾以紅、藍波浪形細條花邊,褲上分別以綠紅及綠、藍、白、紅菱形花邊綴區間,上並有綠色長毛線流蘇,腰兩端各有一帶供縛繫。

花蓮縣壽豐鄉光榮村吳阿風製作,此男巫服飾全套含20699男巫額帶、20700男巫綁腿褲、20701男巫項飾、20702男巫佩袋 。

男巫項飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為黃、綠、白三色塑膠珠粒間綴一細紅珠粒編成。最長之白色珠,加上有一段用來掛於頸部,並不間綴紅珠粒,其餘黃、綠二條則分別二端接連在白珠鍊上,戴時三條可層現胸前。

花蓮縣壽豐鄉光榮村吳阿風製作,男巫服飾此全套含20699男巫額帶、20700男巫綁腿褲、20701男巫項飾、20702男巫佩袋。

皮槍彈袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

袋為皮製呈黑色,袋口、二側蓋邊緣以皮條穿紮。袋蓋下緣左右各有一皮環,可套於下緣的二個角,二皮環的末端均繫於蓋的下緣。蓋下緣中央繫一銅孔用皮條綁在蓋上,皮條他端穿過袋底再打一個結,其長度足以使袋蓋全部打開。

皮槍彈袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

袋為皮製,呈黑色,可置九個子彈。袋口、袋二側與袋帶邊緣均以皮條穿紮。袋蓋上穿以皮條,左側皮條成環狀,可套於袋左下方。右側皮條自蓋右下端點出蓋,經袋右下側一小孔出。該袋末端打結,防止脫落,其長足以使蓋全部打開。袋左突出一袋而三個結而長61cm的皮袋。

女子羽冠

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

頭冠兩旁有兩片細橢圓形紫紅、綠、白色珠粒穿成之穗狀流蘇,冠頂有塑膠管編成,上綴金屬片及人工寶石之花朵,共有紅、深綠、淺綠七朵,上方再插綴白色細羽,頂端有一紅色鐵絲穿繫一排月形銀鉑,銀鉑兩端各有三朵毛線編成之花朵,及紅色長流蘇。

女上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

領圍、袖口圈飾黑、白波浪狀花邊,衣身主要之上部為紅色,下部寬幅黑色部份,則圈飾紅、白、黃三色花邊,整件衣腹皆以細條白布滾邊。

花蓮壽豐鄉光榮村林阿妹製作,女子服飾全套(分類號20686女子羽冠、20687女上衣及20688女裙為同一套)。

女裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以三幅布車縫成,左邊為全黑色,滾細條白布邊,靠邊部份並圈飾藍、白花邊及繡小花。另幅紅色布在上,周連有寬幅黑邊,同樣滾細條白布,圈飾藍白及繡花,在下者為黑色布,也鑲滾同樣的花邊與繡花‧腰圍則以寬約16.0cm之長白布條縫在三幅布上,兩端有細繩。

神主牌及公媽龕

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

神龕是為了供奉神佛或祖先牌位而設計的特殊空間,供奉神佛的神龕就稱為神龕或佛龕,而供奉祖先牌位的則稱公媽龕。神龕通常如廳堂廟宇建築一般,但一般而言,神龕會採用龍柱為支柱,而公媽龕則無。神龕的外型除了像是小型建築外,亦會雕刻吉祥圖紋做為裝飾。此件文物即為供奉祖先牌位的公媽龕,內供奉有陳姓祖先牌位。

頭簪

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

全套豐年祭女子祭服包括:頭卷(20722)、女上衣(20723)、內裙(20724)、外裙(20725)、佩袋(20726)、綁腿布(20727)、頸飾(20728)、腰飾(20729)、頭簪(20730)、煙斗(20731)、項鍊(20732)、環形頭飾(20733)、小鈴鐺(20734)等共13

撒奇萊雅族珠串項鍊

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

菌狀耳飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

泰雅語:Mayung Papak(男用耳飾)

此件耳飾是由貝片、竹管與苧麻線組合而成。

(以上說明由武塔國小策展人Wilang Mawi及 Pisuy Poro提供。)

《南澳的泰雅人》(1964: 332):

撒奇萊雅族女子裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

撒奇萊雅族是2007年1月17日經由官方認定的第13個台灣原住民族。捐贈者陳林生先生為撒奇萊雅族人,此批服飾為其曾祖母高阿玉女士過世時所交付保存至今(高女士於民前30年/明治15年/西元1882年出生)。

頭卷

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

全套豐年祭男子祭服,包括:頭卷、男上衣、男裙、腰帶、綁腿褲、後巾、腰飾帶、佩帶、頭飾帶、腰鈴、頸飾等。

棉質,約二十尺,民國六十年徐玉蘭之子參加豐年祭時製作。刺繡部分為徐玉蘭的姨媽在其舅舅成年禮時(民國七年)所繡,可取下沿用作為貼飾。

側柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

石板屋內柱子,本部落說法頂著中樑者稱為cukes(主柱)高度較高,中樑以外的柱子稱之為padrarulj(側柱)高度較矮,材質石木皆有,貴族家屋內的柱子通常都雕有祖先像或圖騰。此件依高度(160cm)判斷應該是側柱,也明顯看出柱子上方處有凹槽,即是安置橫樑處。