全部藏品

探索288個藏品

椰子殼製水罐

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

椰子去皮,成棕褐色椰子殼,頂端削去一直徑3.5cm之圓口,口下有對稱之二小圓孔,兩洞間繫,一麻繩為提手,殼上有三條脊在底合成一塊。

熔銀器

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此為陶製熔銀器,整體為一圓滑之長方形盛具,其中央另塑一較小之長方形深溝槽,底部由器身向下向外延伸,形成一長方底盤以作支撐。

陶碗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此為一陶製盛食器物,碗口直徑最大,依次頸、腹、底逐漸縮小。口緣向外略斜,底圓,中央向內凹,底座為一倒扣碟狀。其質地細,深褐色,碗內邊緣有三段圓點條紋環繞及兩段上下相對之三角形紋。

魚鉤盒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黑褐色木盒,盒身與沿成呈“丁”字形盒內分兩方格,一格長5.0cm,另一格4.0cm,盒與蓋各有二柄,柄之間穿一孔以繩連繫之。

熔銀器

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此為陶製熔銀器,整體為一狹長之圓滑方形,器身高為2公分,其中央另塑一較小之橢圓形溝槽,其槽口緣特地塑高微凸,以利盛裝熔銀之用。

小陶壺

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

小陶壺為淺褐色。面粗底小腹大,頸部之下周圍一圈有花紋,壺口已破不整齊,壺下方有一破洞。依據1960年任先民先生〈台灣排灣族的古陶壺〉文中記載,本陶壺原屬華加納先生所有。

編籃

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

底為四方形,底沿釘以竹篾,口為圓形,全貌下小上大,籃底三角已破損。底為四分斜紋編法,籃身為斜紋編法,且以暗紅,黃色竹篾編成方塊狀的花紋。修緣法為單篾紮邊法,篾身上沿之下有二個竹篾耳縳。

編豆

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以籐皮編成,分內外兩層,內層為密人字形編法,外層亦為人字形編法,上端較疏,下端較密,以夾條縫紮法修緣,底以夾條縫紮法作成圈足。

花紋陶罐

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品為紫紅色陶罐,口部有缺口,頸部以下有四圈圓形花紋,圓形花紋中間夾著魚嘴花紋,均繞罐身一周。壺內有稻穀及乾枯的植物一束。依據1960年任先民先生〈台灣排灣族的古陶壺〉文中記載,本陶壺原為當時前村長劉文吉先生所有。

編豆

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

豆裡面完全以斜紋編法編成,邊緣以夾條二次相交縫扎法編成。豆之外面底部以斜紋編法編成,底的邊緣是以斜紋編法斜出剩篾倒插法,身部以透孔六角編法編成。全藏品均以竹青為材。

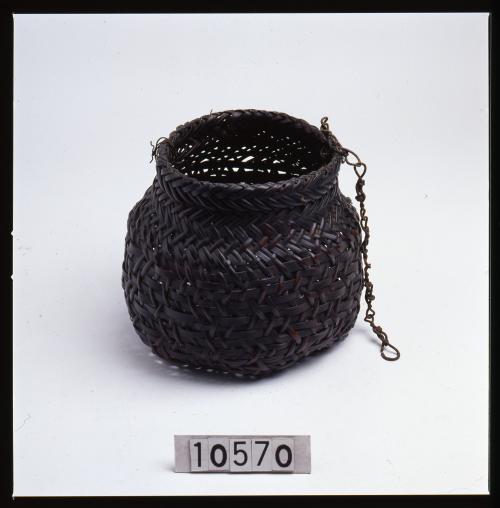

小圓簍

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品似一圓罐,底為三角編法,身亦為三角編法,頸部為斜紋編法,斜出剩篾倒插法。全部器材為竹。底部有較為粗大的竹條支住,增加其堅固性。

圓簍

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品底為六角形,身部成圓形,頸與口一般大小。

為三角編底,簍身下部三角編法,上部為斜紋編法,修緣法為斜出剩篾倒插法,提手為一細條竹篾。

陶壺

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品為深褐色陶壺,口部有點破裂,頸部有一圈突出之紋,順此一圈之紋下,緊接著有三粗紋,每組紋為二條突出向下之直線。

編籃

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品為祭師於祭祀時用的編籃,底與身皆為斜紋編法,修緣為夾條縫紮法。有二提耳,提耳為長32.2cm的籐條彎成,紮於籃身上。二耳之間用一條長33.5cm麻繩聯起。

陶碗(缺一角)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

採集自蘭嶼北岸島西邊貝塚內,Jikanyoyan?同時出土者十餘件藏品經故宮鑑定製作年代;元代,製作地點:福建。

陶碗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

採集自蘭嶼北岸島西邊貝塚內,Jikanyoyan?同時出土者十餘件藏品經故宮鑑定製作年代;元代,製作地點:福建。

籐包

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品共分內外兩層,外層是蓋,內層是藏品的身。全器以籐為材,均是斜紋編法,外層的邊是8字形紋轉紮縫法。內層的邊是夾條單篾紮編法。

竹編圓簍

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品是個底為六邊形、口為圓形的簍,底與身的下部均為三角形編法,頸部為斜紋編法,底部外側附有三粗竹條支底,口部兩側繞有鐵絲,一側的鐵絲繫有鐵索。

竹筐

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品的底部為方形,口部圓形,底部以竹青為材。身部則採竹青竹。全藏品完全以斜紋編法,惟底部外則以竹條為弧形,邊緣採用夾條二次,相交縫條法,及夾條8字形穿縫法。

瓢

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黑褐色葫蘆瓢,整個呈橢圓球體,上部較細,頂有一直徑7.5cm之洞,挖下之部份作蓋,口緣有二籐製小環,穿一長30.0cm之籐繩為提樑,蓋上穿有一孔,以藤條與小環連之。藏品為葫蘆製的瓢。

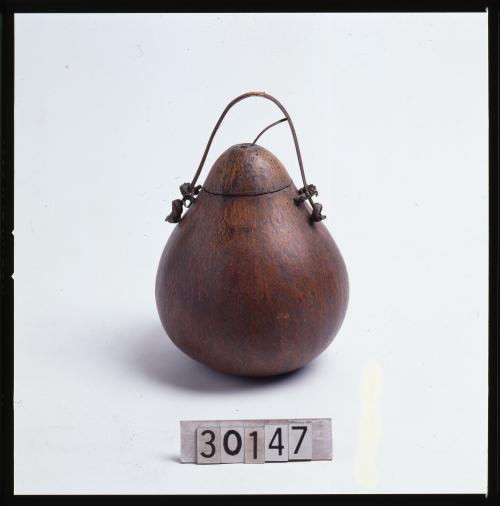

瓢

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

瓢為一葫蘆,褐色由上到下周漸大,口上凹下一塊與蓋上凸出一塊相吻合,近口處兩側對稱各有二口,繫二籐編製之圈,過二圈插一籐條,籐條二端打結,蓋上亦有一小孔,經小孔有一籐條,繫於瓢身之一圈上。藏品為葫蘆製的瓢。

破笊

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

橢圓形笊,為一長條編物二端縫合而成者,以籐皮縫二道。以褐色竹皮編成,斜紋編成法,以八字形編法修緣,底部整個破損。藏品為樁粟時用的破笊。

貯穀籃

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品為貯穀籃,底為四分斜紋編法,底周圍用竹片以夾條縫紮法繫者,身為斜紋編法,修緣為夾條縫紮法,口邊上有二耳,各長9.5cm提耳用綑紮法。

陶碗

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

藏品為一碗形器,口最大依次序減小,底最小,口緣略向外斜,底為圓底向內凹,全器質底粗糙,共分紅黑二色,無紋飾。