全部藏品

探索2369個藏品

祭祀用掘棒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

棒呈圓形,分三段雕刻(棒身)每段又分二層圜,圖案則以三角形連線雕成,塗以黑、白二色,棒頂為一鏤空圖案,圖案為雅美族特有之人形像,像下則為一條船,據說此人形圖案為他們的英雄神像,可保佑海上平安。

安平壺

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

安平壺即宋硐 (Ceramic Pot)。民間亦稱安平壺,相傳是鄭成功打荷蘭人時用的火藥罐,在安平區常有出土,民間將其作盛裝食物的容器,或醃漬食物的甕罐;台南地區的西拉雅族用來祭祀阿立祖,而成為拜壺民族而馳名。

安平壺

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

安平壺即宋硐 (Ceramic Pot)。民間亦稱安平壺,相傳是鄭成功打荷蘭人時用的火藥罐,在安平區常有出土,民間將其作盛裝食物的容器,或醃漬食物的甕罐;台南地區的西拉雅族用來祭祀阿立祖,而成為拜壺民族而馳名。

包公

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

包拯(西元998~1061)字希仁,宋合肥人。性剛直,歷官天章閣待制、龍圖閣直學士。知開封府,辦案嚴正,不避權貴,時人比其為黃河清。當時京師流傳關節不到,有閻羅包老之語,為宋代有名的清官,卒諡孝肅。亦稱為包待制、包龍圖、包公、包青天。

順風耳(大)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

千里眼之弟。相傳千里眼和順風耳為媽祖所收伏的妖怪,後成為媽祖座前的兩大神將。紅面獠牙,耳聽八方,能聽到極微之聲音,因此陪侍媽祖身旁,為她耳聽四方哀告。

順風耳(中)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

千里眼之弟。相傳千里眼和順風耳為媽祖所收伏的妖怪,後成為媽祖座前的兩大神將。紅面獠牙,耳聽八方,能聽到極微之聲音,因此陪侍媽祖身旁,為她耳聽四方哀告。

順風耳 神像

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

千里眼之弟。相傳千里眼和順風耳為媽祖所收伏的妖怪,後成為媽祖座前的兩大神將。紅面獠牙,耳聽八方,能聽到極微之聲音,因此陪侍媽祖身旁,為她耳聽四方哀告。

供杯座台

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

供杯座台即薦盒,或稱饌盒,是放置供品的器具,一般置於供桌中央、香爐之前,其上方為一平台,用以放置酒杯(通常為三只)作為獻爵(獻酒)之用。材質多為木質或錫製,其形式多樣,上面的雕刻裝飾則以吉祥圖案為主。

杯筊

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

杯筊為祭拜時所使用的器具,是人向神訴願時,神明作為回應之用,如二片相反稱聖筊,表示應允;如兩面向上為笑筊,表示說明不清、神佛主意未定,應再請示;若兩面向下則為陰筊,表示神佛不從,得再誠心祈求。

杯筊

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

杯筊為祭拜時所使用的器具,是人向神訴願時,神明作為回應之用,如二片相反稱聖筊,表示應允;如兩面向上為笑筊,表示說明不清、神佛主意未定,應再請示;若兩面向下則為陰筊,表示神佛不從,得再誠心祈求。

供杯座台

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

供杯座台即薦盒,或稱饌盒,是放置供品的器具,一般置於供桌中央、香爐之前,其上方為一平台,用以放置酒杯(通常為三只)作為獻爵(獻酒)之用。材質多為木質或錫製,其形式多樣,上面的雕刻裝飾則以吉祥圖案為主。

供飯杯

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

供在佛前以供養佛菩薩的物品如花、塗香、水、燒香、飯食、燈明等,稱為供物,而用來盛裝供物所用的器具則稱為供具,供飯杯即為供具的一種,用以盛裝飲食。

公媽牌

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

公媽牌又稱神主牌,即祖先牌位,一般家庭供奉祖先所用,牌面上書寫某地某氏祖先名諱,下方基座與兩側則雕有吉祥圖紋。公媽牌常會放置於神龕之中,此類神龕即稱為公媽龕。

蛇頭鞭

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

法索亦可稱為法鞭、法繩、淨鞭或鞭,是道教法壇所使用的法器。相傳宋朝時有千年蛇妖危害地方,後被收服為金鞭聖者,輔佐法主公驅逐邪魔,是故法索的前端刻成蛇狀,而後端有麻繩,法師施法時,用力揮動即可發出聲響,用以驅魔除煞。

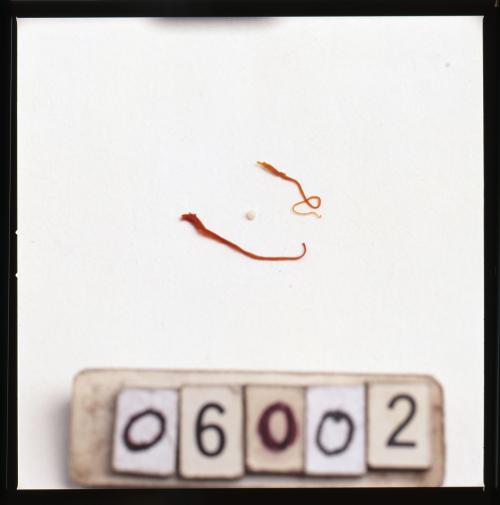

密宗加持物:甘露丸

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

密宗上師巴杜蔣波羅曾仁波切於74年2月8日台北中山堂傳「結緣灌頂」,以甘露丸等加持物與信徒結緣。

甘露丸表智慧、清涼意、驅除煩惱。

密宗加持物:舍利子

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

密宗上師巴杜蔣波羅曾仁波切74年2月8日於台北中山堂傳結緣灌頂,以舍利子等加持物與信徒結緣。

舍利子為諸佛法身應化於世,流傳於世示範後人正法承傳。

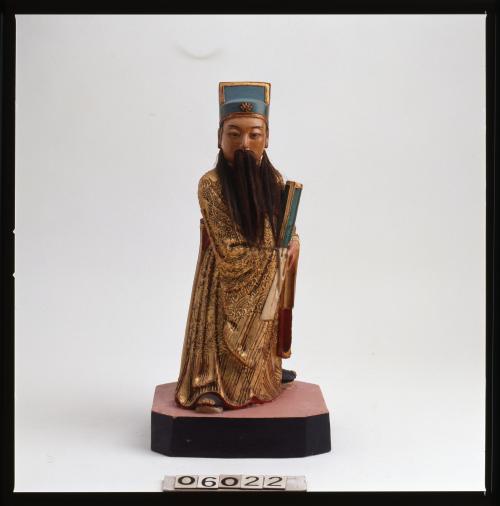

木雕神像:文判

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

文武判官是城隍爺的左右手,傳說文判官名康子典,其右手握生死筆,左手持善惡簿,協助城隍調查人民品德善惡和壽夭;武判官名龐元志,雙目圓瞪,手上高舉刑具,負責刑罰罪人。

八角鼓

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為單面蒙皮的八角形小鼓。其中七邊各開一長形孔,用銅軸串上兩個小銅鈸,另一邊木框上繫有兩根長穗。演奏時,左手執鼓,鼓面豎立,右手敲擊鼓面。早期用於滿族八角鼓戲,現為單弦主要伴奏樂器。

八角鼓

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為單面蒙皮的八角形小鼓。其中七邊各開一長形孔,用銅軸串上兩個小銅鈸,另一邊木框上繫有兩根長穗。演奏時,左手執鼓,鼓面豎立,右手敲擊鼓面。早期用於滿族八角鼓戲,現為單弦主要伴奏樂器。

羅經

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

羅經即堪輿風水時所使用之羅盤,又名風水羅盤、羅盤、羅經盤等。風水師在堪輿風水時用以立極與定向之工具,構造包括天池(中央透明圓盒,即指南針)、天心十道(外盤上所繫之兩條垂直交叉線)、內盤(可轉動之圓盤,上刻有不同用途之刻度)、外盤(方形盤座,用以固定天池及內盤)。

土地公神像(含小龕)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

即社神。中國祀土地神極為普遍,無論里社、陌路阡頭,皆有土地公廟。以其造福鄉里,施德萬民,故亦稱為福德正神。

薦盒

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

薦盒或稱饌盒,是放置供品的器具,一般置於供桌中央、香爐之前,其上方為一平台,用以放置酒杯(通常為三只)作為獻爵(獻酒)之用。材質多為木質或錫製,其形式多樣,上面的雕刻裝飾則以吉祥圖案為主。

龍鳳燭台

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

龍鳳燭為傳統婚禮中男方需準備之聘禮之一。婚禮所使用之禮燭為成對的大紅色蠟燭,燭臺多為錫製,因錫字與賜字相通,寓「天賜良緣」之意,而燭臺上多有金銀龍鳳彩飾,故稱龍鳳燭或花燭。

公媽龕

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

神龕是為了供奉神佛或祖先牌位而設計的特殊空間,供奉神佛的神龕就稱為神龕或佛龕,而供奉祖先牌位的則稱公媽龕。神龕通常如廳堂廟宇建築一般,但一般而言,神龕會採用龍柱為支柱,而公媽龕則無。神龕的外型除了像是小型建築外,亦會雕刻吉祥圖紋做為裝飾。