全部藏品

探索138個藏品

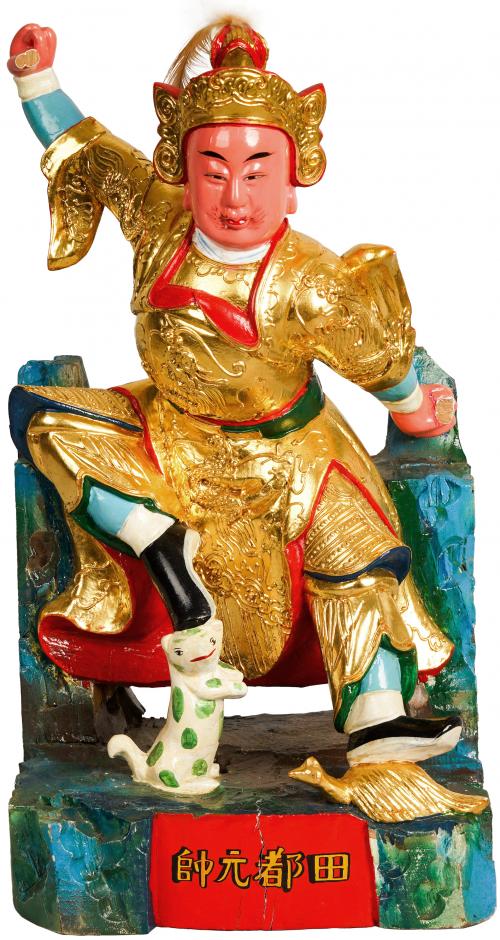

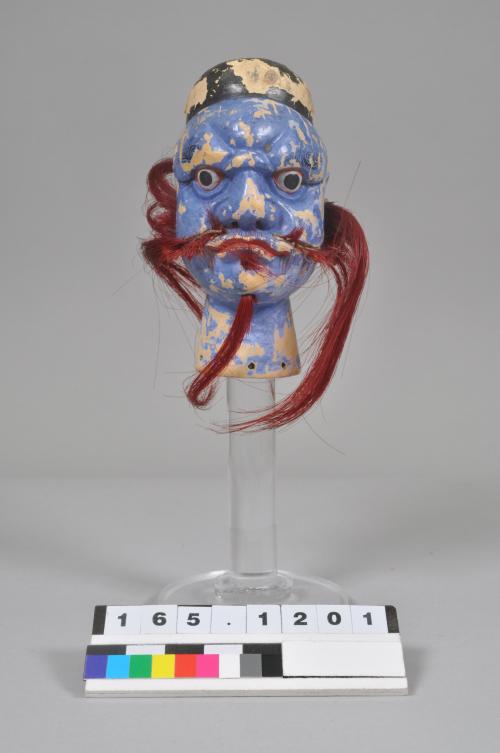

田都元帥(左)與西秦王爺(右)

國立臺灣博物館

臺灣戲班所祭祀的守護神(祖師爺),通常是田都元帥或西秦王爺。根據流派不同而奉祀其中之一或兼祀,戲班為表尊崇,對於兩位戲神相關的禁忌都嚴令遵守,如不食螃蟹、忌諱言蛇等。

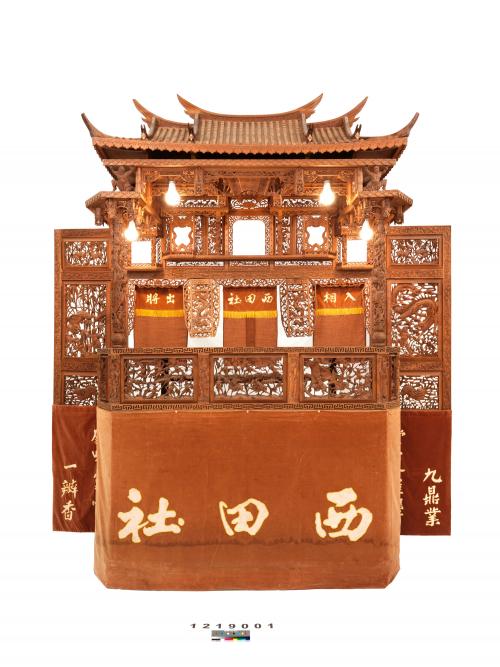

西田社彩樓

國立臺灣博物館

唐山師傅落地生根的「金泉同」彩樓

國立臺灣博物館

此件文物為唐山師傅童全(1854-1932)在臺灣落地生根,搬演諸多布袋戲齣的戲台,於日治時期即被收藏入當時之總督府博物館(今臺博館),是目前可知臺灣最古老的戲台。