全部藏品

探索138個藏品

唐山師傅落地生根的「金泉同」彩樓

國立臺灣博物館

此件文物為唐山師傅童全(1854-1932)在臺灣落地生根,搬演諸多布袋戲齣的戲台,於日治時期即被收藏入當時之總督府博物館(今臺博館),是目前可知臺灣最古老的戲台。

傳統布袋戲戲台-西田社彩樓

國立臺灣博物館

由臺南師傅陳茂雄以藝術標準融入中國傳統建築理念所雕琢製作。戲台按照文工尺一磚一瓦、一溝等比例,仿造北門製作屋頂,耗費一年的時間才完成。據說,陳師傅感受其歷史意義,為製作此戲台一年不曾剃鬚,鬚長及腰時才完工!全案耗資近百萬,於1985年西田社成立大會上啟用。

金光戲偶-鬚文

國立臺灣博物館

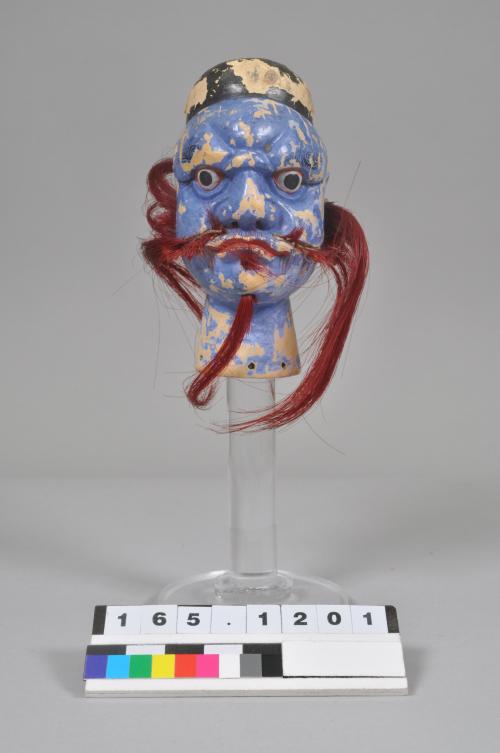

布袋戲流傳至臺灣後,備受廣大民眾喜愛,除了傳統的演出模式,也漸漸發展出自己的劇本、造型、後場、舞台效果。日治時期劍俠戲逐漸盛行,並開始出現許多梳頭造型的角色;到金光戲時更發展出各種奇頭怪面的造型,偶頭多以梳頭造型搭配華麗髮飾。衍生成「金光布袋戲」、「電視布袋戲」等別具特色的樣貌。

布袋戲用具-竹簍戲籠

國立臺灣博物館

皮影戲偶

國立臺灣博物館

金光戲偶-怪頭

國立臺灣博物館

傳統布袋戲偶-黑鬚奸(修護後)

國立臺灣博物館

傳統布袋戲偶頭-嫺旦

國立臺灣博物館

木胚(偶骨)為齊眉旦,為中國泉州花園頭樣式,出自偶頭雕刻師江加走,約為清末-民國50年間雕刻製作。臺灣彰化徐析森重新上土底、彩繪層及梳頭。脖子背後有花園頭原本的粉底痕跡