全部藏品

探索97942個藏品

八仙彩

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

是民間新居落成、婚姻喜宴常用的賀彩,大多懸掛在家門口的門樑上。亦常見於廟宇。由於「彩」和「財」音相似,因此掛八仙彩有求取財利。民間喜慶喜掛八仙彩額,乃認為可藉仙人之道力,以除煞求吉。八仙彩上的八仙,是「八仙過海」中的八仙。

紙錢印版

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

此件文物為經衣之印版。經衣又名「巾衣」或「更衣」,是用來祭祀無子孫祭拜之孤魂野鬼之紙錢,多於中元普渡時使用。經衣以長方形黃紙製成,紙上印有衣服、褲子、髮梳、鏡子、剪刀、鞋子等,代表各種日常生活用品,讓前來中元普渡的「好兄弟」除了祭品外還有各種用品可以使用。

張巡神像

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

張府千歲為唐朝名將張巡,唐天寶年間,安祿山叛變,張巡起兵征討,後與許遠固守睢陽,但因糧盡援絕,睢陽城陷,張巡、許遠被俘,勸降不成,從容就義。後人景仰張巡之忠義不屈,尊之為都天元帥或保儀尊王。

廟宇大鐘

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

鐘鼓原為佛寺報時用的器物,以晨鐘暮鼓做為膜拜作息的指示。早期台灣寺廟內並無鐘鼓之設置,後受到佛寺影響而設有鐘鼓,在重要祭典或迎神、送神等時刻鳴鐘擂鼓,以營造莊敬肅穆之氣氛或表達迎接、歡送之意。此件大鐘上刻有「天后宮 歲次癸丑年」字樣及八卦圖案。

廟宇大鼓

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

鐘鼓原為佛寺報時用的器物,以晨鐘暮鼓做為膜拜作息的指示。早期台灣寺廟內並無鐘鼓之設置,後受到佛寺影響而設有鐘鼓,在重要祭典或迎神、送神等時刻鳴鐘擂鼓,以營造莊敬肅穆之氣氛或表達迎接、歡送之意。此件大鼓之鼓身及鼓面皆為紅色,鼓面上繪有龍鳳及祥雲的圖像。

呂洞賓神像

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

呂洞賓即為孚佑帝君,姓呂名嚴字洞賓,號純陽子,又稱為呂祖、呂純陽、純陽大仙等,道家稱他為「妙道天尊」,而佛家稱之為「文尼真佛」,是民間傳說的八仙之一。孚佑帝君為唐朝人,兩次赴京考進士不第,於長安遇見漢鍾離,相偕入終南山修道,因曾發願「非度盡天下蒼生,不欲升天」,故常常顯靈於凡間,度化世人。

八仙彩

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

是民間新居落成、婚姻喜宴常用的賀彩,大多懸掛在家門口的門樑上。亦常見於廟宇。由於「彩」和「財」音相似,因此掛八仙彩有求取財利。民間喜慶喜掛八仙彩額,乃認為可藉仙人之道力,以除煞求吉。八仙彩上的八仙,是「八仙過海」中的八仙。

太歲剪貼(十二生肖)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

二人像共十四件。此件文物包含改運用之替身及生肖。將印有十二生肖頭像的紙剪成人形,代表十二生肖替身;印上男人及女人頭像,貼在人形紙偶或草紮人形上,即為替身。改運、改厄、制煞等道壇法事進行時,以解運者所屬生肖的紙偶,配合人形紙偶,經由道士改運,將厄運移轉給替身,讓厄運隨替身而去。

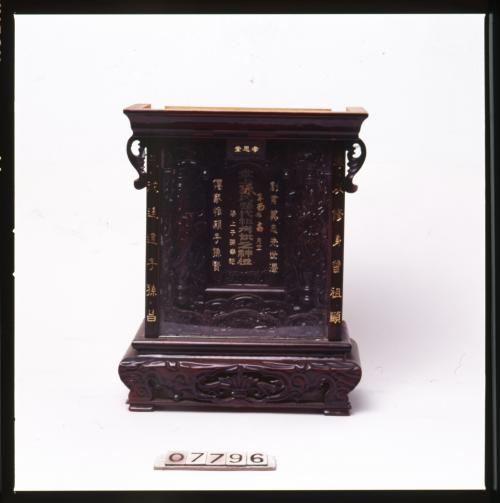

神主牌及神龕

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

神龕是為了供奉神佛或祖先牌位而設計的特殊空間,供奉神佛的神龕就稱為神龕或佛龕,而供奉祖先牌位的則稱公媽龕。神龕通常如廳堂廟宇建築一般,但一般而言,神龕會採用龍柱為支柱,而公媽龕則無。神龕的外型除了像是小型建築外,亦會雕刻吉祥圖紋做為裝飾。

方大帝神像盔帽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

主體為合金製,前簷及帽後各垂飾七排銀色細圓珠,尾端之圓珠為紅色,惟前簷之紅珠色彩淡褪,帽前額處有五顆較大塑膠製寶石,周圍有多顆小的,頂端有一顆最大的,其周圍亦繞飾多種顏色之假寶石。整個帽頂及帽周圍雕龍鑄鳳,並飾有許多絨毛球飾,帽兩側有長流蘇。

欣樂團出門旗號

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

一、主色為紫紅及藍色,上下各立體浮繡二人騎馬對陣,上面中間另有一人持鐵鎚助陣。旗號三邊鑲滾爛色寬邊,布邊與旗面之間有一細淺色布條連接,上縫綴許多圓形小鏡片。二、旗上方支撐旗桿之白色管狀布條上繡"港仔尾金謙福材木商行贈"紅色字樣。三、背面立體。

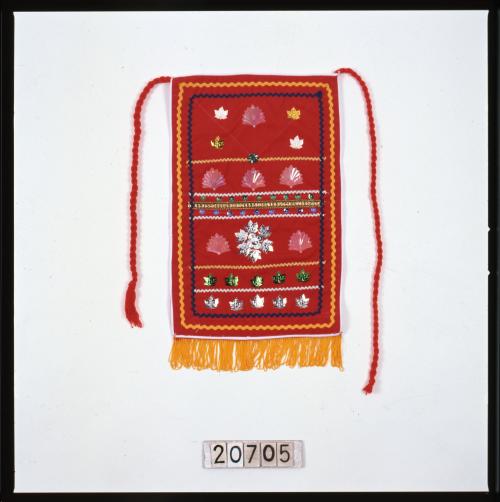

女胸巾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅布滾細條白布邊,下綴金黃色細流蘇。巾上貼縫銀白、金色、白色、綠色及透明之芋葉狀亮片及綠、藍圓形亮片。圈飾黃、藍波浪狀花邊‧並以花編及亮片分隔成大小不一之長方格。

男裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以長方塊黑布垂直縫在一寬條長白布上而成,腰圍之白條布寬約14.0cm,長方黑布每塊約30.0cmX10.0cm,其上面及下方綴有紅黃綠三色毛線流蘇‧黑布上車繡不同色澤之曲線,有亮片及流蘇縫綴其中,腰圍兩端有細帶縛繫。

女用胸巾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

紅布滾細條白布邊,下縐細珠粒及塑膠管穿成之流蘇。巾上貼縫黃色、綠色亮片。圈飾黃白波浪狀花邊,並以花編及亮片分隔成四長方格。

花蓮縣壽豐鄉光榮村林阿妹製作,女子服飾全套含(20689胸巾 20690綁腿布 20691.92腰帶及20693佩袋)。

綁腿布

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

四方黑布,中間再車縫一塊白布,兩端用黑色細條布繫綁,繩尾端綴綠色毛線流蘇,黑布下方一邊車縫一寬幅白色帶,亦供繫縛。

花蓮縣壽豐鄉光榮村林阿妹製作,女子服飾全套(含20689胸巾 20690綁腿布 20691及2 腰帶 20693佩帶)。

男巫綁褲

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

金黃色布褲,周圍飾以紅、藍波浪形細條花邊,褲上分別以綠紅及綠、藍、白、紅菱形花邊綴區間,上並有綠色長毛線流蘇,腰兩端各有一帶供縛繫。

花蓮縣壽豐鄉光榮村吳阿風製作,此男巫服飾全套含20699男巫額帶、20700男巫綁腿褲、20701男巫項飾、20702男巫佩袋 。

男巫項飾

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為黃、綠、白三色塑膠珠粒間綴一細紅珠粒編成。最長之白色珠,加上有一段用來掛於頸部,並不間綴紅珠粒,其餘黃、綠二條則分別二端接連在白珠鍊上,戴時三條可層現胸前。

花蓮縣壽豐鄉光榮村吳阿風製作,男巫服飾此全套含20699男巫額帶、20700男巫綁腿褲、20701男巫項飾、20702男巫佩袋。

石府千歲神像繡衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

表:綠色底,上以銀色線立體浮繡雙龍,龍首雙眼處飾有兔毛,背後為一塔,衣邊有二道滾邊,一為黃色細滾邊,上鑲小圓鏡,另一道為寬幅藍邊,上繡龍鳳花飾。裡:為金黃色地,兩邊衣襟裡各繡一綠色龍,胸前繫帶以綠色金線分別繡「歲次壬戌年臘月吉旦」及「西龍

蒼府千歲神像盔帽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

主體為合金製成,帽上中間有一顆大紅色人工寶石,周圍綴飾之三顆較小,帽前沿有成排紅、綠、藍各色人工寶石,帽上以合金燒鑄雙龍拜塔及數龍盤據,間飾有許多絨球,帽左右二端鑄有花飾,下有橙色流蘇垂飾,帽後有二長形凸起,上有花葉裝飾。

蒼府千歲神像盔帽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

主體為合金製成,帽前沿綴飾成排之紅、綠、藍人工寶石,正下方亦有一粒。帽上方中間有一雲狀凸起裝飾,上綴飾四顆大小不一之人工寶石。帽上間飾有立體鑄成之雙龍拜塔、鳳凰、花飾、絨球等。帽後有二長條行凸起,左右有橙色流蘇垂飾。

蕭府大帝神像盔帽

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

主體為合金製成,雙層。下層前沿綴飾成排紅、綠、藍人工寶石,中間一顆橢圓形綠色最大,其上有合金燒鑄之雙龍拜塔。上層帽前沿有珠鍊狀垂飾,正上方中央有一顆大型人工寶石,下有雙排小寶石,並間飾有盤龍及絨球,帽左右二端有橙色長流蘇垂飾。

哈達(黃)

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

「哈達」為藏文音譯,表禮帛之意,是藏族社交活動中的必備品,亦為藏傳佛教特有的禮敬類器物。

南管二弦

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

南管上四管樂器之一。二絃是輔助洞簫延長氣韻、充實其他樂器不足之處,貫穿全曲使之豐盈圓和。二絃與一般胡琴的形制、材質及演奏技法皆不同:它的兩根軫子在右邊,和胡琴相反,卻和宋朝的「奚琴」同制。琴筒採林投樹的果實製成,琴柱以竹頭為首,柱身則有十二竹節。

拍板

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

南管上四管樂器之一。檀木製品,五片串成。器樂演奏時居樂隊指揮地位,古代這種坐在樂隊中央指揮節拍者稱為樂正。樂正必須數撩按拍(撩拍是南管計算節奏的方式),在每個拍位拍擊發聲;若是樂曲演唱時,則由歌者執拍端坐。