全部藏品

探索3497個藏品

石杵

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

石杵分兩種:完整的,即一根石杵為一塊石杵製成的,這種石杵在馬太安一帶很少使用。另一種石杵是用兩段實材接成的,中間以竹或籐連起,馬太安的居民多使用後者。所以如此,完全是受材料的限制。

樹皮衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

年輕男子入山砍Rorang(構樹)後剝取樹皮,由老年人接續敲打加工,成品多是男性穿著。民族所研究人員調查時,樹皮布的製作文化已逐漸失傳,當時由Unak Tafong(何有柯)示範回憶中的做法,製作所需的石刀與槌。備註:2022年《心繫Fata’an》共作展展件。

耆老素麻布上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

便服或工作服,以二幅麻布製成。本件採人字形織紋,較經緯線平織法的衣服更為美觀且耐用。族人為保持衣物美觀,會埋在沼澤地或是土裡,使衣服顏色成黑褐色。參加喪事時也會穿。備註:2022年《心繫Fata’an》共作展展件。本藏品名稱、族語名稱及藏品描述為《心繫Fata’an》共作展之展出內容。

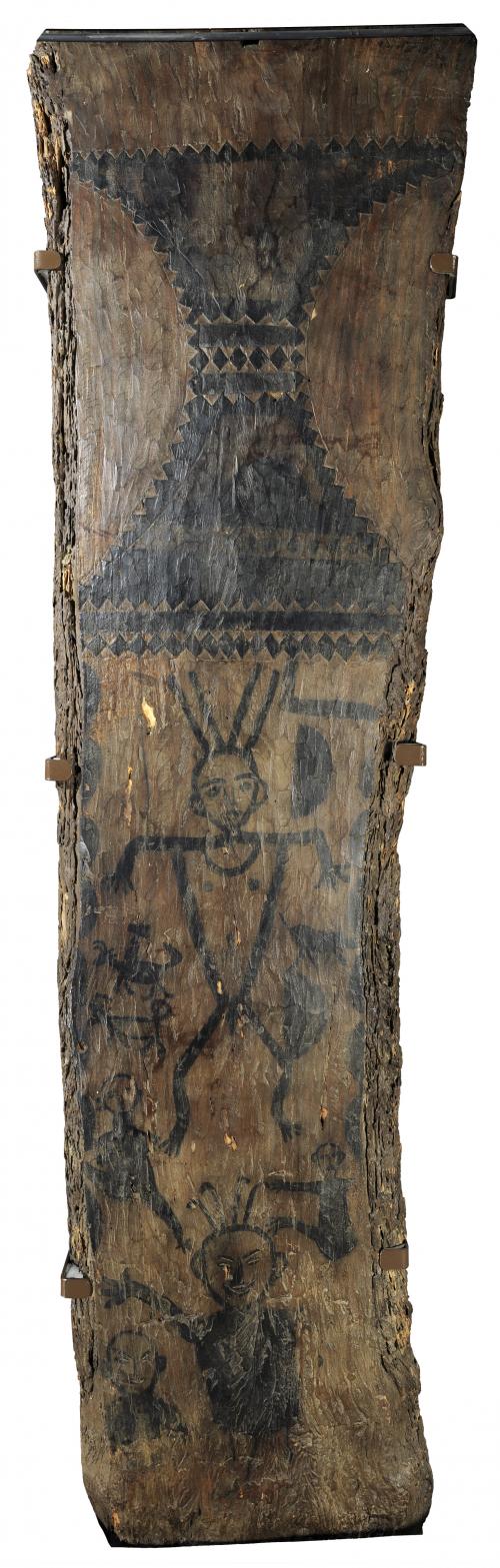

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品蒐藏資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品蒐藏資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品蒐藏資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品蒐藏資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品採集資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品蒐藏資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

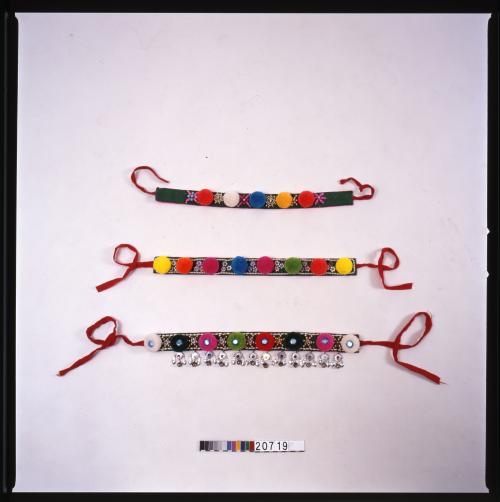

頭飾帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

全套豐年祭男子祭服,包括:頭卷、男上衣、男裙、腰帶、綁腿褲、後巾、腰飾帶、佩帶、頭飾帶、腰鈴、頸飾等。

為民國六十年徐玉蘭之子參加豐年祭時所用,為徐玉蘭綜合舊材料製作。

阿美族太巴塱部落Kakitaan祖屋雕刻柱

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

祖祠是往昔阿美族太巴塱部落宗教信仰的核心所在,Kakitaan家原祖祠已不復存在,僅餘此批木雕刻屋柱,除了保存狀態尚佳之外,藏品採集資料也清楚明確,益顯其珍貴,並富有研究價值。木柱雕刻型制特殊,圖紋所表現口傳故事、起源傳說具有豐富的內涵,亦成為該族群近年祖祠重建之依據。

男上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

為一右衽,有袖,圓形領之男上衣,藍色布料縫合而成。領為黑色布料,中央縫一條黃色布。黃色布上以各色線,繡等大連續之小方塊[十字繡]。衽部四角上有四鈕扣,其中一扣已脫落,衣服邊緣及袖口,以白布滾邊。

佩袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以黑布製成之方形口袋,有兩個袋相連在一起,外側的一個袋的表面上,10cm紅麻布,其上有六條白布齒紋,以黑線釘之,白條間夾以黃線人字紋,紅麻布下有7cm紅黃絨線流蘇,袋之三沿亦釘紅麻布條。帶為白布上釘紅麻布,上有三白布條及黃色人字形紋。

胸兜

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以黑色化纖材質之菱形十字繡布製成,下端裁製成圓弧形,上端一角亦裁截呈微弧狀,中間下方有一扇形口袋之十字繡貼布,同為黑色,上面刺繡紋樣有花葉形、鎖鏈形、三角形、直線形、曲折形等,色彩有紅、黃、綠、藍、紫紅等,此外衣身周緣亦繡有紋樣,以大四瓣花形為主,間隔則用白色毛線刺繡羊角形及小四瓣花形,大四瓣花色彩

護背手套

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

正面以黑色化學纖維布一端偏側裁製成圓弧形,在圓弧中央貼飾一塊長方十字繡布,圓弧及貼飾部份皆以紅色為主間雜黃、綠色之細毛線滾邊,十字繡布上之紋樣為直線形、三角形、曲折形、點狀等,色彩為紅、黃、綠、藍、白、粉紅等,上方一側邊縫繫一紅色毛線細繩。

檳榔袋

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

白色棉布製成倒梯形狀口袋,中央有一可上翻的袋蓋,裡層夾縫一等大之小口袋。整個檳榔袋袋身之正面、揹帶正面及袋蓋皆貼飾十字繡布,上面刺繡之紋樣為菱形、正方形、三角形、花葉形、直線形、曲折形、八角形等,色彩為黑、紅摻雜,揹帶尾端繫二顆鈴鐺,並綴飾流蘇。

男上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

黑布製已剪裁具領帶袖,右衽五處具鈕扣穿鼻而無鈕扣,衣脅下開叉,領裱藍邊,襟緣與袖緣滾藍邊,穿鼻呈帶形,領上的黑布製,襟緣的一半為黑布製,一半是黑布外纏紫、黃、綠絲緣形成,衣背中央與袖中央一圈,縫絲緣。領為中心的裡面加縫藍底方格方形布。

內裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

長方形黑色化學纖維布塊,正前方下端貼飾一塊以十字繡布刺繡之花布,繡花布中間為一橫排牽手人像,餘則飾以花葉形、菱形、小三角形、曲折形、直條紋、點狀形等花紋,反面下半縫貼有一塊鮮紅棉布,黑布上方左右兩側各縫接一條白色綁帶,穿戴時將有花收紋的部份置於右前方,開口在左側,綁帶應交錯後在右前方繫縛成結。

長袖短上衣

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

以化學纖維布料為材質,裁製成對襟圓領長袖之短上衣,衣身為寶藍色,衣領與其上釦子之底座為黑色同材質布料,領口有二顆、胸前有四顆金屬釦.袖口有淺藍滾邊,兩邊近腋下處及胸前各有一道細色線滾邊。

女子頭飾帶

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏族男女盛裝時都配戴頭飾,但男、女頭飾的形式並不相同。男子頭飾通常是不超過10公分寬的紅布帶,中央以圓形貝板、白色鈕扣裝飾。配戴時將飾帶置於額前,頭帶繫於後;有時頭飾也綁在籐帽上,作為帽飾。女子頭飾,多以長條形布帶編成,顏色以紅、白、黑三色為主,有時亦綴有貝板、珠串。

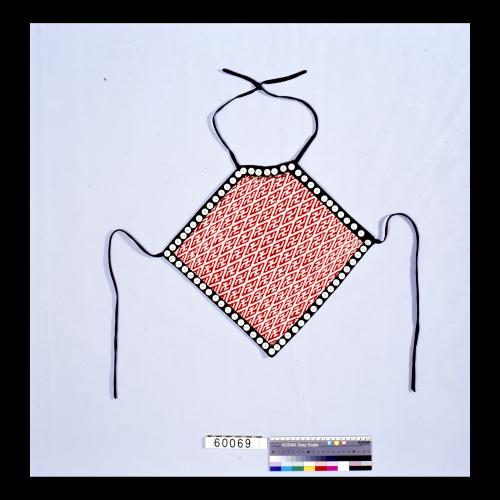

胸兜

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

即遮蔽前胸的胸衣,由似菱形之布塊製成;布塊的頂端和左右兩端各有繩條,用以綁在頸部和背部固定。胸衣上多有織紋,或以白色鈕扣、銅鈴、貝殼等作裝飾,平時或慶典時男女皆可穿著。此件文物正面以紅白兩色斜織卍字形填滿,邊緣為黑色底,且綴有白色鈕扣;固定用的繩條亦為黑色。

披肩

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

披肩即披風,通常是以三塊不加裁剪的長方形織布縫合而成,多採橫條紋麻布。賽夏族人無論男、女都用披風,無形式差別,為禦寒、擋風必備。使用時披風披掛在後、在脖子前結綁固定,有時很冷或風很大會放到前面遮擋。此件文物為黑白細橫條紋布料製成,上方兩端有細繩,亦是黑白相間。

童短裙

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

腰裙為賽夏族女性所穿著;由於賽夏族的衣服大都沒有性別區分,因此舉行傳統祭典或表演活動時,僅限女人穿著的腰裙便是主要的傳統服飾項目。腰裙紋樣以橫條紋為主。童短裙與大人的腰裙類似,此整件文物以紅白粗細條紋相間織成,左右黑色收邊,繫帶為白色,且加有紅白鬚。

遮陰布

中研院民族所博物館 Museum of the Institute of Ethnology, Academia Sinica

賽夏語稱bool;褲子未傳入時,是男子遮蓋下身所穿著的布塊。用一條頗長之長方形布料,折疊後在腰間纏繞兩圈打結於腹前,讓剩餘的布端自然在前面下垂,前、後兩層自然遮蓋。而大約在一百多年前,因漢式褲子的傳入和流行,遮陰布逐漸被取代。